カネヤマ果樹園 雑記帳<三代目のブログ>

諏訪発祥のラーメン店「ハルピンラーメン」。

40年前に諏訪に住んでいたこともあって、当時飲んだ後の〆に必ず食べに行っていたラーメンです。しかし、以前にもご紹介したことがあるのですが、今の「ハルピンラーメン」とは当時は経営が異なっていました。第525話でご紹介したその内容は、

『ハルピンラーメン・・・終戦で満州から引き上げて来られたご夫婦が、諏訪で屋台を引いて始めたラーメン。その味に感激した町の素封家婦人が出資をして、並木通りの踏切近くに店を出したのが始まり。この並木の店が、諏訪で飲んだ後に〆で必ず食べに行った店なのでした。

しかしご夫婦には跡継ぎが無く、出資をした素封家が経営権も取得して、その婦人の孫が経営を引き継いで、それまでの並木通りから新たに諏訪の中洲に移転したのが現在のハルピンラーメン。しかし、その際一つだけレシピの調味料を教えなかったという真(まこと)しやかな噂、諏訪の“都市伝説”があるのです。』

また、第997話では、

『まだ「ハルピン(哈爾濱)ラーメン」が諏訪の並木通りにあった頃(30年近く前ですが)は、飲んだ後の〆は決まってここでした。

その後(戦後屋台から始めたというご夫婦がリタイアして経営を譲り)中州に移転したために行けなくなりましたが、今では諏訪地区だけでなく、松本の並柳や塩尻の広丘にも出店し、松本エリアでもハルピンラーメンが食べられるようになりました(30年以上前の一時期、松本駅のすぐ横にカウンター席だけの小さな店がありましたので、松本平には再出店)。

昔懐かしのハルピンラーメン。ニンニクをベースに二年以上寝かせたという、他店にはない、醤油とも、味噌とも、醤油トンコツとも違う独特のタレ。基本は醤油がベースだとは思いますが、何年か熟成された結果、一見すると味噌の様に濁っています。移転後、少し味が変わったという評価も諏訪では時々耳にしましたし、実際に下諏訪で食べた時も、昔とは確かに違うかな?(昔の方が美味しかった)と感じました。

しかし、この日のスープは殆ど昔の味!(だと思えました)。

その日の舌(体調?)や下拵えでも、微妙に味は変化するとは思いますが、舌に残った味わいは30年前の記憶を呼び覚ましてくれました。かなり甘味の残る一方で、唐辛子系の辛さも舌に残るハルピン独特のスープです。細い縮れ麺に良く絡みます。そう、この味です。ただ、昔良く食べたハルピンラーメンに比べると、以前のチャーチューは、丼が隠れる程大きくて、煮豚的な味付けがされていて、しっとりとしたモモ肉のチャーシューだったように思いますので、全てが昔と同じではありませんが、ラーメンはやはりスープが命ですので、その意味では懐かしいこの味だったと感じました。』

ラーメンが好きではない奥さまは誘っても絶対一緒に行ってはくれませんが、その奥さまは長女に会いに行っていて不在。そこで、平日庄内のホームセンターへ買い物に行ったついでに、近くに在る「ハルピンラーメン松本並柳店」へ食べに行くことにしました。

最近ではメニューも色々ある様ですが、個人的には「ハルピンラーメン」一択です(税込825円)。嬉しいことに、平日は大盛り無料とのことで、勿論大盛りでお願いしました。

スープもしっかり飲み干して、お会計の時にメニューにあった「並木」についてお聞きすると、にんにくを熟成させたタレがハルピンラーメンの3倍入った濃厚ラーメンで、並木に店舗があった頃のオリジナルレシピなのだとか。

さて、片や同じく諏訪発祥のラーメンチェーン「テンホウ」。

実は、こちらにも「ハルピンラーメン」に良く似たラーメンがあるのです。それが「特製にんにくラーメン」。

メニューの説明に依ると、諏訪市の「中華そばてんほう城南店」の店長が、「かぜをひかないように」と開発したメニューとのこと。

勿論「ハルピンラーメン」を意識したとは書いてはありませんが、これが結構ハルピンにスープが似ているのです。

「にんにくラーメン」というメニューそのものは、他のラーメン店にもありますので、もしかするとレシピ的に似ることがあるのかもしれませんが、いずれにせよ、食べる側としては車で遠い「ハルピン」まで行かずとも、歩いて行ける近くの「テンホウ」で「ハルピンラーメン」に味の似たラーメンが食べられるのであれば、「ハルピンラーメン」好きとしては、それはそれで有難い・・・と、そんな気がします。しかも2年か4年か(昔は2年というキャッチだったと思いましたが、今は4年になっています)知りませんが、そこまでハルピンの様に年数を掛けずともここまで熟成っぽく(?)出来るのであれば、それでもいいのでは?と素人考えで思ってしまいます。

ということで、テンホウでラーメンを食べる時は大概「特製にんにくラーメン」(税込760円)を注文しています。テンホウでは、大盛りが+100円というのも有難い!従って、にんにくラーメンに限らずですが、スープ麺を頼む時はいつも大盛りでお願いしています。

テンホウの「にんにくラーメン」は、スープはやはり醤油ベースだと思いますが、味噌の様にこってり感と甘味もあります。テンホウの麺は中細麺。そこに、にんにくラーメンは茹でモヤシ、メンマ、豚バラチャーシューにきくらげと、こちらも海苔がトッピングされています。惜しむらくは、テンホウのバラチャーシューはホロホロと柔らかくて持ち帰り用に別売りしている程美味しいので、もう少し大きめのチャーシューにするか或いは枚数を増やすとかしてくれると、個人的には大変有難いのですが・・・。

双方の値段を比べると、ハルピンが税込みで825円(但し平日は大盛り無料)、テンホウは税込み760円で、大盛りだと860円。どちらもイイ勝負でしょうか。

どちらも諏訪発祥で、地元では“諏訪のソウルフード”とまで讃え称されるハルピンとテンホウ。もし仮に、目の前にハルピンとテンホウと両方あったらどちらを選ぶかと聞かれれば、そこはやはり本家のハルピンラーメンを選びます。でもテンホウのにんにくラーメンもこれだけ食べられるのなら、歩いて食べに行けるという飽くまで我が家の至便性でテンホウのにんにくラーメンを選んでも、それはそれでイイのでは・・・と思っています。

12月21日、まつもと市民芸術館で行われた、まつもと落語フェスティバルでの「桂二葉独演会」。私としては待ちに待った落語会でした。

以前、全く以て“大きなお世話“ながら、第1836話の中でも書いたのですが、

『NHK新人落語大賞受賞をきっかけに、関西のみならず東京のキー局でのレギュラー出演もしている今や超売れっ子ですが、YouTubeで幾つかその後?の高座を聞くと(限られたYouTubeでしか聞く機会がありませんので、聴くことが出来るネタは限られますし、以前に収録された高座が多いので、もしかすると取り越し苦労で実際は違うのかもしれませんが)、枕が毎回ほぼ同じ(近所の“悪ガキ”の男の子との無邪気なやりとり)なのが少々気になりました。

バラエティー番組のレギュラー出演も全国的な人気取りには大切なのかもしれませんが、“大きなお世話”ながら、むしろちゃんと落語の修業を積んで、権太楼師匠が言われた通りもっと持ちネタを増やして、“女流”という修飾語など一切関係無い上方落語の実力派の噺家になって欲しいと、他人事ながら心配し、また大いに「 期待してまーす!! 」

(そして願わくば、大阪はちょっと無理なので東京の定席で、いつか一度は生で聴いてみたいと思っています。)』

今回は「まつもと落語フェスティバル」と銘打たれた公演で、桂二葉独演会と、続いて柳亭小痴楽独演会の二本立て。

小痴楽師匠もNHKの新人落語大賞で初めて視て感心し(その時は次点)、以降二つ目時代と抜擢での真打昇進後と二回、「松本落語会」に出演されたので二度とも見に行きました。

今回も実は12月中旬の「松本落語会」の月例会にも出演され、今回の独演会と月に二度も松本に来演されたのですが、松本落語会は都合がつかず、今回の独演会は家内が次女の所に行っていて不在で、二葉さんの独演会から連続で聴くと昼から夕方まで半日も家を留守にすることになり、ワンコたちの夕食時間に掛かってしまうため止む無く諦めました。

ただ後で知ったのは、この日小痴楽師匠がトリで「文七元結」を高座に掛けた由。いやぁ、小痴楽師匠の人情噺、しかも「芝浜」と並んで12月に相応しい「文七元結」、聴きたかったなぁ・・・。残念でした。

この日の会場は「まつもと市民芸術館」の小ホール。こちらには駐車場が無いので、自宅から歩いて向かいました。

続々と人がホールに入って行くので、全員が二葉さんの独演会かと驚いたらそうではなく、この日大ホールで別に演劇の公演がある様でした。

小ホールは座席数288席との案内ですが、関西だけに留まらず、さすがの全国区の人気噺家。どうやら追っかけの方も含め、ほぼ満席。

続いて、桂二葉さんが独演会として仲入りを挟んで三席演じられました。

最初がお馴染みの古典落語から「看板のピン」。

その前の枕。どんな枕か、期待していましたが、YouTubeで視ているいつもの悪ガキではなく、松本に因んだ内容で大いに会場を沸かせてくれました。さすがです。

先ずは独演会の経緯経過で、当初主催者から夏頃の公演を依頼されたのだそうですが、わざと11月以降に設定して貰う様彼女の方からお願いしたのだとか。その理由は「松本一本ネギ」。

お父上が松本平の知り合いから毎年取り寄せるのだそうで、二葉さんも「松本一本ネギ」の大ファンなのだとか。旬のネギを現地の松本で食べたくて、その時期の11月過ぎの高座をお願いしたのだとか。

「下ナントカネギよりも松本一本ネギの方がよっぽど甘くて美味しゅうて、あんまり有名になったら困るんやけど・・・。今日は無理にお願いして安曇野の宿を取って貰うたので、明日、堀金の道の駅に行って、松本一本ネギ買うて帰ろうと思ってますねん!」

また、彼女は至る所で「マサムラのベビーシュー」を絶賛しているのが知られているそうで、この日の楽屋にも差し入れで大量に届いてピラミッド状態とか・・・(しかし、よう知ってはりますなぁ・・・。マサムラのベビーシューは、数年前に雑誌「dancyu」のシュークリーム特集で表紙を飾ったことがありましたが・・・)。

「さすがに、いくらマサムラ好きな私でもそんなにはよう食べられません、八個くらいしか・・・」

そして、話題はレギュラー出演をしている「探偵ナイトスクープ」に話題を振り、ここでも客席を沸かせます。

「結果、皆さんどうなったって思いますぅ?ね、気になりまっしゃろ!?そしたら・・・、放送視とくんなはれ!」

イヤぁ、以前ブログで『枕が毎回ほぼ同じ(近所の“悪ガキ”の男の子との無邪気なやりとり)なのが少々気になり』、また『バラエティー番組のレギュラー出演も全国的な人気取りには大切なのかもしれませんが、“大きなお世話”ながら、むしろちゃんと落語の修業を積んで』とか書きましたが、ホント“大きなお世話”でした。枕も十二分に工夫され、この日もご当地ネタを盛り込みながら、客席を大いに沸かせてくれました。

そして肝心の落語そのものも、連続ネタおろしに挑戦するなどして幅も拡げておられますので、落語そのものでも本人が嫌がる“女流”という形容詞を軽く跳び越えて、古典落語に拘る噺家として順調以上に成長されているのが分かりました。大変失礼いたしました。

この日、最初が博打打ちの古典落語「看板のピン」。大いに客席を沸かせた後、続けて「蜆売り」。

初めて聴く噺でした。これは上方落語の中の人情噺で、親方が昔掛けた情けが仇となって、結果家族を助けるために真冬に凍えながら蜆を売っている坊やを助ける噺。十日戎で賑わう今宮神社が噺の中に出て来ますので、年末年始のこの時期に掛けるネタなのでしょう。

後でネットで調べて知ったのは、この「しじみ売り」は、何でも桂福団治師匠に稽古をつけてもらって、11月末にネタ卸しをしたばかりとのこと。二葉さんにピッタリの蜆売りの子供の声と親方や姉さんとのやり取りを、見事に声色を変えながらしんみりと聞かせてくれました。

そして仲入り後は、いつもの声の甲高さをもじって「上方落語の白木みのるって、ゆうてますねん」といういつもの話題に触れて笑わせたかと思ったら、「まだ知っとる人いるんや・・・、安心しました。」と自虐的に沸かせてから、トリのネタは「くしゃみ講釈」。

この仲入り後の講釈師のネタに合わせて、高座には仲入り前は無かった机“演台”が上方落語らしく置かれました。二葉さん曰く、これは落語では「見台」と言い、必ず置かれる講談では釈台と言うのだそうです。

今回のトリに掛けたネタが、その講談を題材にしたネタ「くしゃみ講釈」でした。そのためネタ中に講談師が登場し演じますので、仲入り後に演台が置かれたのです。

因みに、人気の神田伯山などの講談師が高座で必ず左手に持つのが張扇(はりおうぎ)と呼ばれる竹の芯に厚紙を巻いたもので、場面転換や修羅場読みなどに釈台を叩きながら調子を取るのに使われ、右手には扇子を持つのだそうです。

二葉さんがこの日のトリに選んだネタの「くしゃみ講釈」は、米二師匠から稽古をつけて貰って5月にネタ卸しした噺だそうですが、しっかりと自分のモノにしていました。

やはりこの人には、アホな滑稽話が良く似合う。上方落語界の白木みのるという彼女の甲高い声がナントも心地良い。それでいて、皮肉一杯の毒を吐いて笑わせてもくれる。そして例えとちっても、それさえも笑いのネタに変えてしまう。この日の桂二葉という噺家。もしかすると、柳家さん喬師匠の「棒鱈」を聴いた時と同じくらい大爆笑したかもしれません。

そして、一年半前に書いた『NHK落語大賞を受賞した時に、審査員だった柳家権太楼師匠が言われた様に、もっともっと持ちネタを増やして“女流”という修飾語など一切関係無い上方落語の実力派の噺家になって欲しい。』

今回初めて生で聴いた彼女は、その通りの噺家への道をしっかりと歩んでいると確信出来ました。

大賞受賞後、「ジジイども見たか!」と啖呵を切った桂二葉。この日、田舎の松本まで来くれた独演会を、まさしくジジイが見させて貰いました。

これまで生で聴いた落語は決して数多くはないのですが、少なくとも今まで聴いた中では一番楽しめた落語会でした。

最後に、余談ながら、仲入り前はピンク系の淡い着物で、仲入り後は赤紅色とでも言ってイイのか、着替えての登場で、他の女流噺家の様に袴を履かれてはいませんでしたが、むしろ却って色っぽくて可愛らしく感じられてとても素敵でした。

「お気張りやす!!」

先日の1月15日の小正月。朝用事があって徒歩で外出した帰り道、田川に架かる渚橋を渡って行くと、田川も市街地を流れるためこの辺りは護岸整備がされて狭いスペースしかありませんが、川の西側の河原に三九郎が一本建っていました。

「へぇ~、まだちゃんと15日の夜に三九郎を燃やす所もあるんだ・・・」

何だか無性に懐かしくて、暫し眺めながら携帯で三九郎を撮影しました。

因みに渚橋の上流すぐ近くには上高地線の田川橋梁があり、2021年の8月豪雨で橋脚が傾いてしまったため、1年半程松本駅と渚駅の間が不通になっていたのも記憶に新しいところです。

最近では、小正月と云うよりも、成人の日が連休を増やすべく1月15日から1月の第二月曜日に移動したことに伴い、準備と片付けの都合上、土曜日に松集めをして、早い地区はその日の夕刻、或いは日曜日に焚いてしまい、その翌日に片付けをするという風に殆どの地区が変わってしまいました。子供の行事である以上、学校が休みの日で子供たちやPTAの保護者たちも参加し易い週末に設定せざるを得ないのは、ある意味止むを得ないことだと思います。

また各家庭でも、昔の様に大きな柳の枝を切って来て、各枝の先に五穀豊穣を願って、繭玉(信州では養蚕が盛んだった頃の名残でしょうか)や縁起物の一富士二鷹三茄の形でしかも食紅などで色付けした団子を、それこそ花(地域によっては団子ではなく餅を飾ることから餅花と呼ぶ所もある様ですが)の様に飾るといった風習も廃れてしまったでしょう。今では、スーパーの食品売り場やホームセンターで打っている小さな柳の枝を買って来て、これまた売られている繭玉の団子を枝先に付けて、どんど焼きに持って行って焼いて食べるというのがせいぜいでしょうか。まだ、そうして子供たちの行事として、そうした風習がせめて残っているだけでもまだ良いのかもしれません。

全国で行われている“どんど焼き”。何故かこの松本地方だけが「三九郎」と呼んでいますが、その理由は、昔この道祖神のお祭りを司った神主の名前に由来する等、諸説ある様ですが正確なところは不明とのこと。

全国で行われている“どんど焼き”。何故かこの松本地方だけが「三九郎」と呼んでいますが、その理由は、昔この道祖神のお祭りを司った神主の名前に由来する等、諸説ある様ですが正確なところは不明とのこと。このブログを始めた頃の2009年にも、自身の子供の頃の三九郎について記載していました(第30話)ので、その部分のみ抜粋します。

『松の内が終わる7日、松飾を子ども達が地区毎に集めに回り、それを心棒の回りにツリーのように積み上げるのが、三九郎(どんど焼き)。竹を心棒に使うところもあるようですが、岡田では赤松。これを、小正月の繭玉を持って集まり、14日の夜燃やしてその火で焼いて食べると健康になるというもの。燃え残った赤松は20cmほどに切って、翌日道祖神のお札と一緒に各家に配りながら、お駄賃をいただてそれで文房具を買って子ども達全員で分配します。各家では、その心棒を使い一年の健康を祈って、ご飯を炊くとかお風呂を沸かすという慣わしでした。当時は、地区の子ども会(小学生)最大のイベントでしたが、今ではどこまで残っているのでしょうか。』

当時は、夕刻になると子供たちが「♪三九郎、さんくぅろう、爺さん、婆さん、孫連れて、お団子焼きに来ておくれぇ~」と節を付けて歌いながら、地区の集落を練り歩き、これから三九郎を燃やすことを知らせましたが、今では聞かれなくなりました。昔は、家だけでなく、土蔵などにも松を飾りましたので、集落で十分な御松(おまつ)を集めることが出来ましたが、今は御松の代わりに正月飾りだけを玄関に飾る家もあり、松が少なくなったので代わりに竹の葉や、引っ越す前に住んでいた沢村ではヨシをたくさん刈って来て三九郎の芯に使っていました。また岡田地区の様な財産区の無い住宅地では、赤松ではなく竹を心棒に使っていました。私たちの子供の頃は、その心棒となる赤松を地区の財産区の山に取りに行くのと、その年の当番になったお宅の田んぼに心棒を建てるのだけは大人が手伝ってくれましたが、それ以外は全て6年生がリーダーとなって子供たちだけで大小二基の三九郎を作りました。しかし、最近では少子化で子供たちの数が減ったこともあって、前の町会では殆ど大人が中心となって三九郎を作っていました。止むを得ない面もありますが、昔を知る者としてはチョッピリ寂しい気もします。

小正月の夕刻。松本平では市内を流れる川の河原や、郊外の田んぼに建てられた三九郎に火が着けられ、たくさんの煙があちらこちらから上がっているのが見られました。昔は暗くなってから火を着けましたが、今では暗くなる前に実施され、万が一の防火に備えて地区の消防団も警戒に当たります。

今年は三連休の11日と12日が三九郎のピークで、松本広域消防署へ届けられたその数は、全部合わせると松本平で650箇所とか・・・。

NYに暮らす長女からLINEで問い合わせがありました。

「ドヴォルザークの7番とブルックナーの5番、聴きに行こうかと思うんだけど、どっちがおススメ?」

そこで、個人的な印象で二つの交響曲のことを説明し返信したのですが、聴きに行くのはきっとニューヨーク・フィルなのでしょう。

「イイなぁ~、ニューヨーク・フィルがいつでも聴けるなんて・・・。」

と羨ましくて溜め息が出ました。

もし東京に居れば、別に来日する海外の有名オケに高いチケットを買って行かずとも、安いB席やC席のチケットでも良いので、読響やN響、都響といった国内のメジャーオーケストラを、聴きたい曲目や指揮者、独奏者で選んでいつでも聴きに行くことが出来ます。

しかし都会と地方との“文化格差”は大きく、“楽都”とも云われ田舎の地方都市としては比較的恵まれている松本であっても、なかなか「これは!」という演奏会はそうそうあるものではありません。

因みに今回の松本公演の指揮者が、当初予定されていた沖澤のどか女史が出産直後ということもあってキャンセルになり、東混のConductor in residenceの水戸博之氏に代わってしまったのが松本市民としてはちょっぴり残念ではありましたが、オメデタ直後では致し方ありません。むしろ出産を控えた中で、良くぞ8月のOMFでSKOを、しかも予定された指揮者の急な降板のためのブラ1&2の代役も含めて振ったと感心するばかりです(どうぞ、お大事に!)

東京混声合唱団(The Philharmonic Chorus of Tokyo)、略称東混は、1956年に田中信昭氏をはじめとする東京藝術大学声楽科の卒業生20数名によって結成された、日本有数のプロ合唱団です。

東京混声合唱団(The Philharmonic Chorus of Tokyo)、略称東混は、1956年に田中信昭氏をはじめとする東京藝術大学声楽科の卒業生20数名によって結成された、日本有数のプロ合唱団です。今年の9月に96歳で死去された桂冠指揮者の田中信昭氏は、亡くなる直前の8月まで東混の指揮台に立たれ、またこれまで多くのアマチュア合唱団の指導もするなど、我が国の合唱指揮の第一人者であり続けた、まさに合唱界の重鎮でした。

そして、東混といえば既に250曲を超えるという委嘱曲が有名で、その中には合唱曲の定番レパートリーとして、私も高校や大学の学生時代に合唱団で歌った混声合唱組曲で、佐藤眞作曲「蔵王」や「旅」、「大地讃頌」が終曲のカンタータ「土の歌」、そして高田三郎「わたしの願い」や中田喜直「海の構図」など、今でもアマチュア合唱団に歌い継がれる多くの合唱曲もその中に含まれています。

因みに、日本を代表する合唱団として海外公演も何度もしている東混の英語表記がMixed Chorusではなく、ベルリンフィルやNYフィルなどオーケストラに使われるPhilharmonicが用いられているのが少々気になったのですが、Philharmonicには「音楽愛好家」という意味もあるのだそうで、“音楽を専門とする人たちによる合唱団”ということで、結成当時(1956年は私メの産まれた年!)はまだ珍しかったであろうプロの合唱団としての、云わば“設立趣意書”であろうと勝手に理解し納得した次第。

この日のステージの進行は、東混の事務局長の秋島さんが手慣れた感じで曲目紹介を含め担当されました。因みに、東混の松本への来演を知ったのを切っ掛けに時々見る様になった、YouTubeの「東混日記」。その撮影編集を担当されている村上さんのお姿が見えませんので、残念ながら東混のYouTubeでは今回の公演は取り上げて貰えないかもしれません・・・。

さて、続いて東混の団員がステージに現れての合唱は、クリスマスに相応しい曲をとのことで、そのままオルガン伴奏で、お馴染みの「主よ、人の望みの喜びよ」と「アヴェ・ヴェルム・コルプス」。そして、ピアノ伴奏も加わって、マスカーニの歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」から「復活祭の合唱」。

今回の演奏会を「松本公演」と銘打ってある通り、この日の東混は全部で26名とほぼフルメンバーでの来演(コンマスのソプラノ松崎さんは所用か、姿が見えませんでした)。さすがは全員が藝大声楽科を始めとする音大出のメンバーで、オペラのソリストも務められる様なプロの声楽家の皆さんですので、26名の声量はその人数の倍、否三倍以上のアマチュア合唱団のそれに匹敵します。しかし何と言っても一番の魅力は、その声量の豊かさではなく、むしろ最弱音のppp(ピアニッシシモ)です。響きの良いこの音文ホールの天井から、まさにハーモニーが静かに降り注いで来るかの如き美しさ。そして絶対音感をお持ちの筈のプロの方々ですのでむしろ当たり前なのですが、学生時代に合唱をやっていた身からすると、途中からピアノが入って来ても全くピッチがずれていないのに何度も感動してしまいました。

続いての第二部が「東京混声合唱団が送るシアターピース」として、東混の1973年の委嘱作である柴田南雄の「追分節考」。まさに東混の十八番とも言って良い難曲で、一人一人がプロの声楽家である東混だからこそ歌える曲であり、殆どのアマチュア合唱団では演奏困難です(決して自分たちだけの自己満足ではなく、聴衆にチケット代金を払って聴いて貰える水準として演奏するのは)。

この曲は指揮者がその場で考えて掲げる和声や旋律、歌い手などを示す数字や文字に合わせて即興的に組み合わされていくのですが、男声は馬子としてステージではなく、ホールの中を歩きながら歌いながら歩いて行きます。そしてそこに尺八も馬子と一緒に演奏に加わります。この日もいつも東混の「追分節考」で海外公演含め共演されている尺八演奏家(関一郎氏)だそうです。

その意味では700席という音文はホール全体を響かせられるので、「追分節考」演奏には相応しいホールなのかもしれません。しかも大元の「信濃追分」の舞台である、この信州の地で演奏することに意義があるとのことでした。YouTubeで鑑賞出来る「東混オールスターズ」コンサートでは、ロンドンから音楽監督である“ヤマカズ”こと山田和樹氏がPC経由で指揮をしていましたが、今回初めて生での演奏を聴くことが出来ました。会場の通路を馬子に扮した男声陣が練り歩くかの様に歌うので、恐らく聴衆一人一人の席で聴く歌声の強弱が違うであろうこの曲の、会場で聴く生演奏の面白さと共にプロの合唱団の凄さを改めて実感した次第。

また、讃美歌でソロを歌われたのが、山形村生まれで松本蟻ケ崎高校出身というアルトの小林裕美さん。司会の秋島事務局長曰く、彼女にとって子供の頃から慣れ親しんだこの音文での、故郷松本への待ち焦がれた凱旋公演がこの日漸く叶ったとのこと。客席から一際大きな拍手が小林さんのソロに送られました。

安曇野縁の「早春賦」と武満徹編曲で日本古謡の「さくら」。そして、アンコールは武満徹の曲から東混ではお馴染みの「小さな空」と、初めて聴いた谷川俊太郎が作詞したという「MI・YO・TA」という小品。

安曇野縁の「早春賦」と武満徹編曲で日本古謡の「さくら」。そして、アンコールは武満徹の曲から東混ではお馴染みの「小さな空」と、初めて聴いた谷川俊太郎が作詞したという「MI・YO・TA」という小品。「小さな空」は東混のYouTubeでも聴くことが出来ますが、アンコールの2曲目で「これが本当に最後です」と言って歌われたこの曲は初めて聴く曲でした。

その「ミヨタ」という“不思議な”題名に惹かれてネットで調べてみました。すると、ミヨタとは信州の軽井沢の隣の御代田町のことだったのです。そこに武満徹氏の山荘があって、そこで氏が何曲も作曲したのだと知りました。

そして更に調べてみると、御代田町のサイトの中に、次の様な記事を見つけました。少し長くなりますが、以下抜粋にて引用させていただきます。

『その曲は武満氏が、作曲家「黛 敏郎」氏のアシスタントをつとめていた時の作品で、悲恋のメロドラマのワンシーンで使用するためのBGMとして書き上げたそうです。

武満氏の生前にこの楽曲が世に出ることはありませんでしたが、彼の葬儀の折、黛氏がその曲について「余りに素晴らしいので映画に使うのが勿体なくて、ひそかに私が使わずにとっておいたものです。私はあらゆる音楽を通じてこれほど哀しい曲を知りません。いうならば哀しみの表現の極致といえるでしょう。」と弔辞で語り、二人しか知らないこのメロディを何度も口ずさみ霊前に捧げました。

そしてのちに、この9小節からなる旋律に谷川俊太郎氏が詞をつけ「MI・YO・TA」を誕生させます。

「MI・YO・TA」は武満氏が20代で作曲をした大人の憂いを感じさせる作品ですが、今、御代田町内で少年少女合唱団が歌い継いでいます。』

知りませんでした。初めて聴いて「イイ曲だなぁ・・・」と感動し、このブログを書くにあたって後日ネットで調べた結果、この日の選曲がわざわざ「松本公演」と掲げたことをふまえたであろう、なかなかの深慮遠謀なるプログラム構成で、「追分節考」や「早春賦」だけではなく、当日のアンコールに選ばれた二曲とも信州に縁があったことを知りました(YouTubeで沼尻竜典介指揮で東混の歌う「MI・YO・TA」を聴くことが出来ます)。

2曲のアンコールが終わっても鳴り止まない暖かな拍手に、団員の皆さんは手を振りながら袖に下がって行かれました。

「プロの合唱団て、凄いなぁ・・・。」

そんな感動とアンコールの素敵な曲の余韻とで、とても暖かな気持ちでホールを出ると外は雪で真っ白。松本にしては少し早い雪ですが、クリスマスに因んだこの日の演奏会をまるで歓迎するかの様で、雪さえもこの日は少し暖かく感じました。

奥さまが長女に会うために渡米して、不在の18日間。

暇なので、この間を利用して日頃は大きな音で聴いていると奥さまに怒られるのでなかなか聴けない好きな音楽を、ソファーに座って大音量(とはいえ、マンションで許される程度のボリューム)で、リビングのオーディオで毎日の様に聴いていました。

このリビングのオーディオは、マランツのネットワークオーディオのCDレシーバーM-CR612。これはインターネットラジオやYouTubeもスマホと連動させてBluetoothで聴くことが出来るので、書斎である“男の隠れ家”のPCから小型のアクティブスピーカーなどで聴くよりも、当然ながら遥かに良い音で聴くことが出来ます(書斎のオーディオはネットワークオーディオではないので、Bluetoothで飛ばすことは出来ません)。従って、ながら作業でのBGMではなくてちゃんと向き合って音楽を聴きたい時は、必然的にリビングでソファーに座ってスピーカーと正対して聴くことになります。

その時に、飛騨家具のソファーはひじ掛けが片側だけのワンアームで、木製のサイドテーブルを兼ねているのですが、リビングのステレオを聴く時にそこにコーヒーカップを置くと、スピーカーの位置の都合上ポジショニングが左に偏ってしまうので、リスニングポジションとしてはソファーの右側に座るのがベターなのですが、それだと左側にしかないひじ掛けを兼ねたサイドテーブルが随分遠くなってしまい、イチイチ移動しないとコーヒーカップに手が届きません。

Amazonやニトリなどのオンラインショップも見てみたのですが、安いモノだと2500円くらいから無くはないのですが、北欧風などデザインが良くて「これは!」という木製の秀逸なモノだと最低でも1万円近くします。

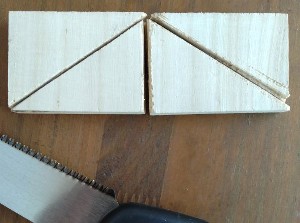

どうせ家内も不在で暇なので、時間はたっぷりあります。そこで、「だったら、自分で作っちゃえ!」ということで、ホームセンターで板材などを購入して、暇に任せて久し振りのDIYで作ることにしました。

板厚は全て15㎜を選択。600㎜の側板は、膝が収まるのに十分な高さの55㎝にカットしてもらいました(上記合計額はカット代30円込の値段です)。

組み立てでは板と板を直角に組み合わせるのですが、木工用ボンドと木ネジで留めるにしても板厚は15㎜しかありません。そのため、特に天板はコーヒーカップを載せるので、接続部分の強度不足が些か心配です。そこで購入したのが、金折という直角に降り曲がっていて、それぞれの面に二つずつ釘穴があいた金属板です。

組み立てが終了したら、最後にクリアラッカーのスプレーで何度か吹き掛けて表面を仕上げて終了です(ラッカー液が垂れない様に、横面にして吹き掛け、ある程度乾いてから次の面を同じく横に倒して吹き掛ける必要があります)。

ラッカー仕上げだと、熱いコーヒーカーップを置くと表面が熱で少し溶けることがあるので、丸太を薄く輪切りにしたコースター(300円程度)をホームセンターから一緒に買って来てあり、それを天板に載せてこの上にカップを置いて使います。

「私も、サイドテーブルがあった方がイイかなって思ってたんだよね!」

「そうでしょ!でも2000円だよ、結構良く出来たでしょ!?」

「うーん、山崎実業で探せば同じ位の値段でイイのが買えるんじゃない!?」

「・・・・」

まぁイイでしょう。DIYは出来栄えやコストよりも自己満足の方が遥かに大事なのですから!

以前ご紹介した、昨年11月に狭山市のドッグランで開かれた保護犬団体のオフ会の時に、コユキを世話してくださった保護犬団体のボランティアをされている仮親さん(皆さん女性で“仮ママ”と称しておられますので、以降“仮ママさん”で通します)から紹介された一匹の保護犬。

推定年齢6歳くらいだろうというシーズー。仮ママさんに依れば、劣悪な環境のブリーダーから繁殖用で不要になった犬として救い出されたそうで、それまで十分な管理もされていなかったのか、毛玉が凄く、肌荒れも酷くて、中でも左の後足が骨折したまま放置されていたのか、関節が固まってしまって曲げられず動かないのだとか。保護団体と提携している動物病院で診てもらったところ、今から手術することはもう無理で回復不可能であり、足を引きずる今の状態のまま暮らしていくしかないとの診断だったそうです。

それにしても、どうしてそんな無慈悲で酷いブリーダーが後を絶たないのでしょうか。杉本彩女史ではありませんが、本当に憤りを感じます。

そして救い出され、保護団体のボランティアである仮ママさんの所に預けられてまだ間もないため人間に怯えていて、この日は仮ママさんのドッグスリング(犬用の抱っこ紐)にずっと入ったままで、外には出せないでいました。

仮ママさんに依ると、大人しいシーズーは飼い易いので人気があり、保護団体のH/Pに掲載すると普通ならすぐに引き取り手が決まるそうなのですが、この子の場合は足に障害もあるので決まるのは難しいかもしれないとのこと。そこで以前コユキを引き取った時に先住犬でシーズーのナナがいた我が家にどうかと、仮ママさんから事前に家内に打診があったのです。

そこで、ちょうど「田中一村展」を見に行くためにコユキも一緒に横浜の次女の家に泊めてもらう予定だったことから、そのシーズーに会うために狭山経由で横浜に向かうことにしたのでした。

同じシーズーのナナは4㎏ちょっとあったのですが、この子は同じ犬種とは思えない程小さくてガリガリに痩せていて、保護された時は3㎏も無く2キロ台だったとのこと。しかも毛玉が余りに酷くて、洗っても絡まったままでほぐれず、結局バリカンで一旦毛を全て短く刈り取ったということもあって、シーズーというより何だかパグの様な感じで、目が異様に大きく感じられました。

おそらくこれまでは繁殖犬としてのビジネスの道具としてだけで、一切可愛がって貰ったことなど無かったのでしょう。そのため人間を怖がって、仮ママさんのお宅でもクレートから出て来ないのだとか。ただ、ブリーダーの所で満足にエサを貰えなかったのか、或いは食べることしか楽しみが無かったのか、食欲はすこぶる旺盛で、食事の準備をしているとクレートから足を引きずりながら出て来てしっかり食べているそうで、今までの痩せ過ぎを解消してシーズーの標準体重位までは太る様にと、保護してからは少し多めに食べさせているのだそうです。

因みにボランティアの仮ママさんのお宅には、視力が無い子と、片や後ろ足が麻痺して動かない障害を持っている子と、引き取り手の無かったいずれもミニチュアダックスが既に2匹飼われていて、その上で都度ボランティアとして正式な里親が決まるまでの間の仮親として保護犬の面倒を見続ける必要もあるため、これ以上頭数を増やすことは無理。

そうした事情もあって我が家にご紹介いただいたのですが、もし家族の一員としてペットを飼うなら、寿命の長い人間の方が最後まで責任を持ってちゃんと看取ってあげないといけないので、我々夫婦の年齢もふまえると、ナナ亡き後はワンコを飼うのは正直もうコユキが最後でイイかなと思っていました。しかし、保護犬は一度見てしまうと可哀想で放ってはおけない気持ちになってしまいます。

「可哀想じゃない、もし誰も引き取り手が見つからなかったら・・・」

確かにそうなのです。「貴男が決めてイイからね」と言いながら、どうやら家内は既に我が家で引き取ることを心に決めている様でした。そこで、

「・・・じゃあ、ウチで面倒見てあげようか!?」

「えっ!?本当にイイの?・・・大丈夫?」

但し、受け入れるには先住犬であるコユキとの相性が一番重要です。多頭飼いが上手くいくかどうかは、先住犬との相性次第なのです。そこで、トライアルを兼ねて我が家でニ週間預かることにしました。

(先住犬がいない場合も、本来2週間のトライアイル飼育と、ボランティアさんに依る家庭訪問での飼育環境チェックが必須で、その上で、飽くまで保護団体が譲渡の可否を判断します。従って、受け入れ側がどんなに希望しても不可となる場合も当然あります)

救い出された保護犬の場合はどこかしら問題を抱えた犬も多く、我が家のコユキも声帯を切られていて三度ほど手術をして貰いました。ですので、むしろペットショップから購入するよりも却って高上りとなるケースもあり、安いからといって安易に引き取ることは絶対にダメで、そして飼う場合はどんなことがあっても飼育放棄せずに、責任を持って最後まで飼い続けるという覚悟が必要です。

どちらにしても我々夫婦は二人共もう65歳以上の高齢者のため、ペットショップや保護団体からも本来子犬を買ったり受け入れたりすることは出来ませんし、仮に保護団体から受け入れる場合も決して無料では無く、それまでに掛かった医療費等、二桁近い金額が必要になります。

そうした前提をふまえた上で、本来は保護団体の方に依る家庭訪問が必要ですが、我が家では既にコユキを引き取っていることもあって事前チェックは不要とのこと。そこで、11月22日、西東京のボランティアさんのお宅にクレート持参でシーズーを引き取りに、コユキも一緒に車で向かいました。コユキにとっても、仮ママさんのお宅は捨てられて埼玉の保健所に保護され、保護団体のボランティアの仮ママさんに預けられて、初めて人間に可愛がって貰った最初の住処でもあるのです。ですので、コユキの6年ぶりの“里帰り”でもあります。

コユキの時もそうでしたが、初めて人間から愛情を以って名付けられた名前ですので、今回もそのまま「くるみ」(ブログ上はコユキ同様で、分かり易い様にクルミとカタカナ表記にします)と呼ぶことにしました。

我が家から持参したクレートに、少しでも安心できる様に仮ママさんのお宅で寝ていたペットベットのまま入り、ボランティアの仮ママさんに見送られて出発。

これから信州は寒い冬に向かうのが心配ですが、「クルミ」の松本での初めての生活が始まりました。

新年 明けましておめでとうございます。

2025年、信州松本より謹んで新春のお慶びを申し上げます。

今年最初に掲載した写真は、年の暮れ12月28日の朝、薄っすらと雪を被った松本の銘水「源智の井戸」の祠横の縁起の良い南天。そして2025年元旦の朝、モルゲンロートに染まった北アルプスの常念岳です。

山に囲まれた盆地の松本市の標高は、市役所で592m。599mの高尾山の山頂とほぼ同じ。以前住んでいた高台の沢村からは美ヶ原と鉢伏の間の谷あいである入山辺の辺りから7時20分過ぎに初日の出の太陽が上ったのですが、沢村よりも下って山が近付く渚の辺りからは、少し南側の鉢伏山の右肩の尾根筋から7時35分過ぎに初日の出が顔を出します。同じ松本でも、3㎞離れただけで随分違います。

山に囲まれた盆地の松本市の標高は、市役所で592m。599mの高尾山の山頂とほぼ同じ。以前住んでいた高台の沢村からは美ヶ原と鉢伏の間の谷あいである入山辺の辺りから7時20分過ぎに初日の出の太陽が上ったのですが、沢村よりも下って山が近付く渚の辺りからは、少し南側の鉢伏山の右肩の尾根筋から7時35分過ぎに初日の出が顔を出します。同じ松本でも、3㎞離れただけで随分違います。新年の2025年は巳年です。

脱皮を繰り返す蛇は、再生復活の象徴ともされます。能登も、ウクライナやガザも、そして日本も、どうかそれぞれの再生復活や復興の道筋がはっきりと見える年になりますように。

(写真は、今年元旦に届いた年賀状の巳年のデザインの中で、“出色”に感じた我がイチオシのレストラン「食蔵バサラ」の年賀状から拝借しましたが、創作料理の店に相応しく、干支の巳に見立てたインゲンと目に使ったのはゴマ?或いはもっと小さな紫蘇の種でしょうか・・・?)

本年も、どうぞ宜しくお願いいたします。

カネヤマ果樹園一同+コユキ&クルミ💛