カネヤマ果樹園 雑記帳<三代目のブログ>

シンガポール・チャンギ空港への出店を記念してとのことで、ファミレスの「ロイヤルホスト」で、7月から2ヶ月間の夏季限定で実施されていた“シンガポール料理フェア”。

近所の渚のショッピングモールに在るスーパーマーケット、ツルヤに買い物行く度に“ロイホ”の前を通るので、実施していることは前から知ってはいたのですが、東京のシンガポール料理の専門店ならいざ知らず、全国チェーンのファミレスでは本格的な再現は無理だろうと、その実施内容を些か訝しく感じていて、これまで食べに行ったことはありませんでした。

事前にH/Pでメニューをチェックすると、シンガポールの屋台街“ホーカーセンター”をイメージしたという定食のセットメニューは、チキンライス、ラクサ、フィッシュヘッドカレー風のシーフードカレーをそれぞれメインにした3種類だけで、他には現地シンガポールのローカルフードの定番であるバクテーを始め、フィッシュボールヌードルやチャークイティヤオも、またホッケンミーも無く、“シンガポール料理フェア” と呼ぶには些か寂しい内容ではあるのですが、でも「シンガポール政府観光局とシンガポール航空の協力」とキャッチコピーで銘打ってあったので、それだったら或る程度は期待出来るかもしれないと思いました。何しろ、この松本でシンガポール料理が食べられるのですから!

(*下の写真は、東京のシンガポール料理店の「海南鶏飯」、基本の3種類のソースが添えられた“正統派”のチキンライスです)

それまでの帰任後の15年間、どうしても食べたくて見様見真似で自宅でチキンライスを作っていました(第1344話参照ください)。

新鮮な鶏肉を、臭みを取るべく生姜や長葱と一緒に煮て、その煮汁でタイ米を炊けば完成です。タイ米は、現地出身の方が調理している本格的なタイ料理店が松本にも数軒あり、その内の一軒が併設している食材店でジャスミン米が買えました。

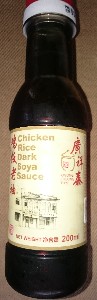

好みでコリアンダー(シャンツァイ、パクチー)を刻んで、煮汁のスープに散らします。パクチーは、現地でカンコンと呼ぶ空心菜同様に、日本でも地元のスーパーで買える様になっていました。そう云えば家内がパクチーが大好きで、新鮮なパクチーを求めて、日本人は余り行かないローカルマーケットに買いに何度も行かされましたっけ・・・。シンガポール風チキンライスには、キュウリ(日本のキュウリの3倍は長くて、大味な現地のキュウリですが)も不可欠。タレはお好みで、チリソースとすりおろした生姜を混ぜて。チリソースは松本でも購入出来ましたが、ダークソイソースだけは東京の、例えば紀ノ国屋や明治屋で探しても見つかりませんでした。

その当時は「チキンライス」とネット検索しても、オムライスの中身に使う様な所謂ケチャップライスしかヒットせず、今で云う“シンガポール料理”などというジャンルはこの世にまだ存在しなかったのです(蛇足ですが、現地にも勿論“シンガポールフード”というジャンルはなく、言うならば“ローカルフード”ということでしょう)。

その後、初めて日本で食べたこの「海南鶏飯食堂」を知ったのも、チキンライスでもシンガポール料理でもなく、モノは試しと「海南鶏飯」と入力検索して偶然見つけた店でした(因みに英語が公用語のシンガポールでは、英語を使わない場合の中国系同士は別として、中国語の「海南鶏飯」とはあまり使わず、英語でも丁寧に Hainanese Chicken Rice と言うよりも単純にChicken Rice と使う方が多かったと思います。むしろ、そう聞いてケチャップライスを連想する人はシンガポールでは皆無だったかも・・・)。2010年には既に都内で複数店舗展開をするなどして、次第にケチャップライスではなく、シンガポールの「海南鶏飯」という意味でのチキンライスが東京では徐々に浸透していきました。

そして、その後上京した時に何度か食べに行ったのが、現地で新しく人気No.1 になったという田町の「威南記海南鶏飯(ウィーナムキー ハイナンチーハン)」。因みに、個人的に「威南記」で食べるのは、現地No.1というチキンライスではなく、ここでしか食べられないローストチキンヌードルが懐かしいまさに現地のホーカーセンターの屋台の懐かしい味で、私メはここではこれ一択。

また、10年程前に次女が見つけて連れて行ってくれた、東京の恵比寿のシンガポール料理店「新東記」で食べた時に、初めてチキンライス用のダークソイソースが販売されているのを家内が見つけて購入したのですが、これも正に現地で食べたあの味でした。しかし、その後もこのダークソイソースだけは今でもなかなか東京でも入手出来ずにいます。

また、10年程前に次女が見つけて連れて行ってくれた、東京の恵比寿のシンガポール料理店「新東記」で食べた時に、初めてチキンライス用のダークソイソースが販売されているのを家内が見つけて購入したのですが、これも正に現地で食べたあの味でした。しかし、その後もこのダークソイソースだけは今でもなかなか東京でも入手出来ずにいます。シンガポール料理店では、他にも麻布台の長女のマンション近くに在った「オリエンタルカフェ&レストラン」には、チキンライスだけではなくてちゃんとホッケンミーもありました。

どの店にも当然個性があり、シンガポール時代に家族全員が好きだった現地の人気店だったオーチャードのマンダリンホテルの「チャターボックス」のチキンライスとは味が多少違っても、十分びシンガポールを思い出させてくれた懐かしい味でした。

因みに、日本帰国後10年振りに初めて日本でチキンライスが食べられた時の水道橋の「海南鶏飯食堂」の食器は、シンガポールのその「チャターボックス」から払い下げて貰った食器だったのです(余談ながら、次女の航空会社勤務時代ですが、ファミリーチケットで次女と家内が二人でシンガポールに旅行した際、チャターボックスにも食べに行ったら、ホテルはヒルトンに変わり値段も二倍にアップし、当時の料理長も独立していて、昔のあのチキンライスの味ではなくなっていた由)。

そして“シンガポールの料理”という意味で、“シンガポール料理”というジャンルもタイ料理やベトナム料理などと同様に、今では我が国ではアジアのエスニック料理の一つのジャンルとしてどうやら定着しつつある様です。

我々のオーダーは、二人共やっぱり海南鶏飯(チキンライス)セット(税抜き2680円で、チキンスープと海老のサテー付き)にしました。家内はパロアルトでの思い出の懐かしいケールサラダを追加、そして私メは松本で飲めるのは望外のタイガービールもオーダー(シンガポールのモルト100%ビールです。他には同じ会社のラガービールのアンカービールが現地での定番でした)。

我々のオーダーは、二人共やっぱり海南鶏飯(チキンライス)セット(税抜き2680円で、チキンスープと海老のサテー付き)にしました。家内はパロアルトでの思い出の懐かしいケールサラダを追加、そして私メは松本で飲めるのは望外のタイガービールもオーダー(シンガポールのモルト100%ビールです。他には同じ会社のラガービールのアンカービールが現地での定番でした)。さて、肝心の海南鶏飯(チキンライス)は、チキンが柔らかで十二分に合格点でした。ただ、付け合わせのソースが、チリソースが小皿ではなくチキンの横に少し添えられていただけで、小皿の生姜ソースはまだ良いとして、ダークソイソースはただ“焦げ臭い”だけで、現地のそれとは全くの別物。またチキンを生姜などで煮た煮汁でのチキンスープは、塩味が勝ち過ぎ。そして何よりいただかなかったのは、タイ米です。残念ながらセントラルキッチン方式での調理済みの冷凍品なのか、香りも無くパサパサで、これでは本来のタイ米の美味しさが伝わりません。今では日本でも買えるジャスミン米などの本来のタイ米は味も香りもあって本当に美味しくて、ナシゴレンなどのヤキメシ類や東南アジア特有の“ぶっかけ飯”には、モチモチした日本米よりむしろタイ米の方が遥かに適しています。

シンガポール駐在当時、国会議事堂や国立博物館、ビクトリアホールなどが立ち並んでいた官庁街のシティーホールの、広い芝生の広場にあったのが通称“サテークラブ”で、ここにはサテーを焼く屋台が立ち並んでいました。

本来のサテーはマレー風の焼き鳥で、ピーナッツソースを絡めて食べるのが定番。モスリムでは豚肉は御法度なので、チキン、ビーフ、マトンの串焼きで、中には(カレーパウダーをまぶして焼いた)カレー味もあった様に記憶しています。

サテーは日本の焼き鳥よりも小振りで、10本くらいをまとまってオーダーしていました。日本の焼き鳥に慣れた舌にはピーナッツソースは甘いので、時にはシンプルに塩味で食べたくなったものです。でも、慣れるとその独特の味と香ばしさがとても美味しくて、今でも懐かしく感じます。今の現地の状況は分かりませんが、少なくとも当時海老のサテーは一度も食べたことがありませんでした。

しかし今回初めてサテーで食べる海老は香ばしくて、海老そのものも甘くて美味しい!そしてピーナツソースも現地の味に近く、サテーも十分合格点でした。

松本にも現地出身の方が調理されている美味しいタイ料理のレストランは幾つかあるので、“カオマンガイ”はここ松本でも食べることが出来ますが、同じ中国の海南島からの移民たちが伝えたとはいえ、その後の歴史経過や現地の食文化との融合の中で少しずつ異なった方向を歩んで来ているので使うソースなどが異なり、やはり海南鶏飯とは似て非なるモノ。そのシンガポールのチキンライスである海南鶏飯を松本で食べることが出来、しかもそれが十分現地の味、或いは東京で食べることが出来る味に近かったのは思い掛けない収穫でした。

シンガポール料理店が松本に出来るのは期待薄でしょうから、毎年ではないようですが、また数年後にロイホで“シンガポール料理フェア”が実施されるのを楽しみに待ちたいと思います。そして、出来れば、チャークイティヤオやホッケンミーなど、他のシンガポールのホーカーセンターでポピュラーなローカルフードもメニューに加わらんことを願って・・・。

下界ではまだまだ猛暑日が続いていた9月初旬、地元紙が報じたところに依れば、今年の夏山期間中(7月1日~8月31日)、長野県内での夏山遭難は昨年より15件多い116件の遭難が発生し、24人多い125人が遭難したそうです。過去10年で件数は2番目に多く、また人数は最多だったとのこと。そしてその約6割が北アルプスでの発生だったそうです。

下界ではまだまだ猛暑日が続いていた9月初旬、地元紙が報じたところに依れば、今年の夏山期間中(7月1日~8月31日)、長野県内での夏山遭難は昨年より15件多い116件の遭難が発生し、24人多い125人が遭難したそうです。過去10年で件数は2番目に多く、また人数は最多だったとのこと。そしてその約6割が北アルプスでの発生だったそうです。

遭難者全体では、亡くなった人は前年より5人多い15人、行方不明1人、負傷者は6人少ない53人で無事救出されたのが24人多い56人だったとのこと。そして死者15人中11人が北アルプスでの遭難だった由。

遭難の内容は、勿論転落や滑落が一番多くて34件、そして転倒が24件ですが、一方で体力不足や熱中症に起因する疲労遭難も27件だったとのこと。

その遭難者の9割は長野県外居住の方で、そして遭難者の約85%が50歳以上だったそうです。

それを見る度に、「あぁ、また山での遭難者かなぁ・・・」と感じてしまいます。

長野県では、佐久の佐久総合病院と松本の信大附属病院にドクターヘリも常駐して広い県の全域をカバーしていますが、ドクターヘリは救急らしい赤と白の機体で、一方松本空港に常駐している二機の県警ヘリ「やまびこ」は、信州らしい水色の機体なのですぐに区別出来ます。

救助された遭難者を一刻も早く病院へ搬送すべく、もし昼間救助されれば朝一番で飛行することは無いはずなので、夜間飛行が出来ずに朝一番などで北アルプスから飛んで来たヘリは、もしかすると夕刻救助され山小屋で保護されていたか、或いは二次遭難を避けるために夜間救助が出来ず、翌朝一番で活動を再開し救助された遭難者なのかもしれません(写真は9月16日朝7時半、雲が厚く垂れ込める中、北アルプス方面から低空飛行で「相澤病院」に飛来した「やまびこ」の機影です)。

個人的には、それまで美ヶ原や八方池や白駒池からのニュウなどの登山やトレッキングはしていたものの、6年前でしたが、中学校での燕への学校登山以来、初めての2500mの森林限界を超える北アルプス唐松岳への日帰り登山で、熱中症だったのか脱水症の様な状態で立っていられずに、水を飲み塩飴を舐めた結果僅か5分程で嘘の様に回復したのですが、その間、行き交う登山者の方から口々に「大丈夫ですか?」とか「すぐそこに山荘が在りますよ!」と心配され励まされた苦い経験からすると(八方池を過ぎての帰路では今度は家内が木道でコケましたし)、もしかすると一歩間違えれば救助をお願いする様な事態だって有り得たのかもしれないと思うと、今年も体力不足や熱中症に起因する疲労遭難が27件もあったそうですので、自戒を込めて、我々初心者の中高年登山者は、一次救助の役割も担う山小屋のスタッフの方々や山岳救助隊の皆さんに迷惑を掛けぬ様に、くれぐれも用心しないといけないと思うのです。

まるでハイキングの様な軽装で富士山に登る外国人観光客などの様子が報道されましたが、いくら登山は自己責任とはいえ、また富士山の様に例え入山禁止になった山で勝手にゲートを潜り抜けて登った身勝手な登山者であっても、もしも一たび遭難し救助要請があれば各県警の山岳救助隊や一次救助の任を追う山小屋スタッフなどは対応をせざるを得ず、自己責任だけでは決して済まされないのですから・・・。

そのため、せいぜい美ヶ原や近くの里山への登山やトレッキングでお茶を濁してはいるのですが、毎日北アルプスを眺める度に、また松本駅でリュックを担いだ登山者を見掛ける度に憧れが募ります。と同時に、皆さんの無事の下山を祈ります。

おそらく北アルプスから遭難者を運んで来たであろう県警の「やまびこ」を見る度に、そんな自戒と共に警鐘を鳴らしたいと感じた夏山シーズンでした。

(注記:掲載した山の写真は2018年の唐松岳登山で撮影したものです)

車が無いと生活出来ない信州では当たり前なのですが、 “日常生活上” 基本的に車の台数は人数分必要で、最低でも一家に2台。その内1台は冬に備えて4WD が必須で、使用区分的に云うと、1台はどちらかと云うと買い物などの“街乗り”中心の下駄替わり。そしてもう1台は、どちらかというと遠出用でしょうか。

会社勤めを終え、子供たちも巣立ち、断捨離と終活でスーパーマーケットまで歩いて行けるマンションに移った我が家ですので、もうそろそろ1台に集約してしまっても良いのですが、孫たちが来ることもあるので今でも車は2台保有していて、その2台分確保しているマンションの駐車場は縦列駐車。従って、後ろに駐車している車を使う時は、出し入れしないといけなくて、我が家だけではありませんが、その間場合によっては他の方に迷惑を掛けてしまうこともあります。

しかし、下駄替わりばかりの車ばかりを使っていては、時々は他の車も乗らないとバッテリーが上がってしまうこともあります。ある程度走行しないとアイドリングストップが効かないくらいならまだ良いのですが、その結果ドライブレコーダーが録画出来ないと万が一の時に支障があります。そのため、ある程度定期的に2台とも使用する必要があります。

家内が居る時はまだ良いのですが、家内が次女の所に行っていて不在の時は一人で車を出し入れしないといけないので、他の方の迷惑にならぬよう気を使って結構大変です。

今回目的地に選んだのは、有明山神社に隣接するという「そば処 くるまや」。

この穂高有明地区にはたくさんのお蕎麦屋さんが点在していますが、同じ山麓線沿いにある「天満沢」同様に、“気狂いざる”で知られる大盛りのざるそばで有名なお蕎麦屋さんです。

山麓線からは少し奥まった処に在りますが、有明山神社を目指して行けば良いでしょう。因みに有明山神社はその名の通り背後に聳える有明山をご神体としている神社です。この神社は本宮で、有明山の山頂には奥宮の祠が鎮座しているそうです。祭神はそれぞれ異なりますが、奴国発祥の海洋民族安曇族を祖とし、上高地に奥宮が在って明神池でお舟祭りを営む穂高神社の不思議さと対比するように、片やこの有明山神社は修験道の山岳信仰の社であり北アルプスの麓に鎮座するのに相応しい神社でもあります。

幸い行列は無く、すぐにテーブル席に案内頂きました。店内はテーブル席と畳敷きの小あがりの座卓、そして奥にさらにまたテーブル席とかなりの席数がある様ですが、この日は平日なのにほぼ満席。今では来る途中の山麓線沿いに在った「天満沢」よりも、こちらの方が人気店の様です。

幸い行列は無く、すぐにテーブル席に案内頂きました。店内はテーブル席と畳敷きの小あがりの座卓、そして奥にさらにまたテーブル席とかなりの席数がある様ですが、この日は平日なのにほぼ満席。今では来る途中の山麓線沿いに在った「天満沢」よりも、こちらの方が人気店の様です。普通の紙のメニュー表もありますが、効率化か、昔ながらの蕎麦店には珍しく、注文は直接各テーブルに置かれたタブレットから。家内はとろろざる、私メはざるの大盛り。馬肉のもつ煮などの一品も美味しそうでしたが、車では飲めないので我慢我慢。因みに我々は、母たちの世代の信州のお年寄りとは異なり、蕎麦を食べる時に天ぷらは頼まず、蕎麦のみで勝負。

メニューは、ざるそばが650円、大盛りが930円、二人前ざるが1300円、三人前の大ざるが1950円、そして五人前の“気狂いざる”が3250円とのこと。なお半ざる(450円)もあったので、小食の女性やちょっと物足りなかった時に後で追加するには有難いかもしれません。

メニューは、ざるそばが650円、大盛りが930円、二人前ざるが1300円、三人前の大ざるが1950円、そして五人前の“気狂いざる”が3250円とのこと。なお半ざる(450円)もあったので、小食の女性やちょっと物足りなかった時に後で追加するには有難いかもしれません。因みに、メニューの表記に依れば、一人前が“生麺”で180gとのことでしたので、茹でれば優に200g超、大盛りだと1.5人前だとして300gはあるかもしれません。ですので二人前でもかなりの量ですし、“気狂いざる”に至っては1㎏超ということでしょうか・・・。

後で後悔したのは、最近は“もりそば”を“ざる”と称する店も多い中で、ちゃんとチェックすると、メニューには「ざる」と「もり」がしっかりと区別されていたこと。海苔は蕎麦の香りを邪魔するので、「あぁ、盛りの方が良かったなぁ・・・」とは後の祭り。

松本市内の蕎麦屋の中には、長ネギの青い部分と芯は捨ててしまい、薬味に使うのは白ネギの外側部分だけを僅か数切れと、お灸のもぐさと見紛うばかりの小指の先っぽ程の生わさびと大根おろしなど、蕎麦の香りの邪魔をする薬味は不要とばかりに変に通ぶる店もありますが、「蕎麦屋はこうでなくっちゃ!」と一人合点(余談ながら、駅前の“立ち食いソバ”の「イイダ屋」は、冷凍麺なのでざるよりもむしろ温蕎麦向けですが、今でも薬味のネギは自由に入れ放題。その意気やヨシ!)。

二人分徳利に入ってきた蕎麦つゆは、信州らしくなく塩辛いのは良しとして、ただ節の香りは弱くて醤油の塩味が勝ち過ぎの様な気がしましたが、ただこれは個人の嗜好次第。

嬉しかったのは、さすがは地元穂高のたっぷりの生わさびで、卸し立てか、非常に香りが強かったこと。

「うーん、これじゃあなぁ・・・。」

コスパの良いのは大いに認めるとしても、何とも残念でした。案の定、家内曰く、

「もう、ここは来なくてイイかな・・・。」

惜しいなぁ、これで麺にもう少しコシさえあれば・・・。この店は雰囲気を含めて薬味も良心的ですし、蕎麦湯も蕎麦粉を別に溶いたのかドロドロでしたし、何よりコスパが最高なのですから・・・。

準備が簡単故に、朝食は何となくパン食にすることが多いのですが、以前は娘たち推奨のAladdinのオーブントースターで厚切り食パンをトーストしていました。ただバターや、ジャムを縫って食べることも勿論ありますが、時には(食パンが些か古くなると)、家内からは「良く、ズクがあるわね!?」と呆れられながら、フレンチトーストにする時もあります(信州弁で、「ずく」は面倒臭がらずに対処すること。面倒臭がり屋は「ずく無し」。ちょっとした対処をする場合は「小ずくがある」とか・・・)。

因みに、我が家にはそれ用かどうか知りませんが、ちゃんとシナモンパウダーも他のスパイス類や調味料に交じって常備されています。

ジャムでは、自分の好みは松本に工場がある「スドージャム」のマーマレードが甘過ぎず、且つ小瓶で無いので終わった後の処分も簡単なので愛用していたのですが(子供の頃の学校給食でも、小袋入りのジャムはスドーでしたので、松本の人間には馴染みがあります)、次女の婿殿のご実家の庭にあるという夏ミカンの皮を使って、家内が横浜滞在中に作る自家製マーマレードが甘過ぎず苦みもあって抜群なので気に入っています。

昨年次女が二人目を出産して以降、家内が育児支援や家事手伝いに毎月横浜に出掛けているのですが、その不在中にそれまで仕舞いっ放しだったのを、長女が麻布台に居た時に連れて行ってくれて一度で気に入ってファンになった(多分もう行く機会はありませんが)、飯倉片町の外苑東通りに面した「VERVE COFFEE ROASTERS (ヴァーヴ・コーヒー・ロースターズ六本木)」で食べたホットサンド(一番上の写真です)を思い出して、一度使ってみようと思い、薄切りの食パン(8枚切り)を買って来て試してみました(上の写真は、昨年行った時のVERVEのホットサンドです)。

昨年次女が二人目を出産して以降、家内が育児支援や家事手伝いに毎月横浜に出掛けているのですが、その不在中にそれまで仕舞いっ放しだったのを、長女が麻布台に居た時に連れて行ってくれて一度で気に入ってファンになった(多分もう行く機会はありませんが)、飯倉片町の外苑東通りに面した「VERVE COFFEE ROASTERS (ヴァーヴ・コーヒー・ロースターズ六本木)」で食べたホットサンド(一番上の写真です)を思い出して、一度使ってみようと思い、薄切りの食パン(8枚切り)を買って来て試してみました(上の写真は、昨年行った時のVERVEのホットサンドです)。中の具は、取り敢えずシンプルに目玉焼きを先に作って食パンで挟みます。味付けはシンガポール風にチリソース。両面1分ずつ位でしょうか。ガスコンロがある程度焼けるとピピッと警告音で弱火になるので、ひっくり返して同様に。

味がプロのVerveに適う筈もありませんが、これが意外にイケル!

そこで、ヤマザキの「ランチパック」ではありませんが、近所のスーパーのツルヤの総菜売り場で、中の具材様に、例えばメンチカツやハムカツ、ポテトサラダ、マカロニサラダなどを買って来て、また時には前日の夕食で余った牡蠣フライ、チキンソテー、そして何もない時は目玉焼きなど、ホットサンドの中身の具材を変えながら試しています。

そして、付け合わせとして例えサニーレタスだけであっても、必ず野菜も添えて・・・。では、いただきます!

以前沢村の一戸建てに住んでいた時は、城山山系に遮られて全く見えなかった、松本平で云うところの“西山”北アルプス。家のベランダから毎日眺めていたのは(スモーカー時代の夜明けの一服で)、東雲街道の“東山”の三才山(戸谷峰)、美ヶ原、鉢伏へと連なる筑摩山系でした。ですので、学生時代、松本に帰省して来たことを実感するのは、塩尻駅を過ぎてから車窓から見える北アルプスではなく、専ら美ヶ原や三才山だったのです。

それは、松本平からは北アのシンボル常念を筆頭とする峰々の絶景は勿論なのですが、もし雲が山に掛かっていたとしても、時として天使のラダー(階段)であったり、雨上がりの“幸せの予感”のダブルレインボー(二重の虹)であったり、また北アルプスを背景に松本空港に離発着するFDAのジェットの機影であったり・・・。

そんな日々の中で、なかなか見ることが難しいのが、バラ色に染まった夕映えを背景に、屏風の様に黒々と聳える北アルプスの峰々です。

そんな夕景を目にすると、本当に松本に住んで良かったと幸福感に包まれるのですが、でもそうした夕映えの北アルプスに出会えるのは本当に稀。

少なくとも、毎日見ている訳ではありませんが、記憶に残るそんな絶景の夕映えの北アルプスは、今までたった一度だけ。それは学生時代の夏休みに帰省した折に、父がビアガーデンに行こうと誘ってくれて、今はもう無い松本城入口の第一会館の屋上のビアガーデンで見た涙が出る程素晴らしかった夕映えに染まる北アルプスでした。

松本地方でも同様に台風10号の影響で、何日か続いていた雨が上がった8月31日のこの日、たまたま夕方見た北アルプス。雲に隠れて全ての峰々が見えた訳では無いのですが、西の空を染めた茜色の夕焼けのそれはキレイだったこと。暫し見惚れて眺めていたほどでした。

写真では、実際のその感動を伝えきれないとは思いますが、そんな今シーズン一番だった夕映えの北アルプスの情景を、信州松本からお裾分けします。

好きで時々視ている、土曜日の夕方6時からのTV朝日の「人生の楽園」。

8月17日に放送されたのは、長野県生坂村に移住して開業したというパン屋さんでした。その中で紹介されていたのが、生坂村の道の駅「いくさかの郷」で、その道の駅で販売されていたのが「灰焼きおやき」でした。

『「おやき」は、小麦粉と蕎麦粉を水または湯で溶いて練り、薄くのばした皮に餡や野菜など旬のものを包み焼いたもので、信州を代表する郷土料理。地域によっては「やきもち」とも呼ばれる。上水内郡西山地域が発祥といわれており、その歴史は古く、小川村の縄文遺跡からは雑穀の粉を練って焼いた跡が発見されている。山間部は急峻な地形が多く、寒冷な気候のため米の栽培に適さないところが多い。こうした山間地では小麦や蕎麦が多く栽培され、1日1回はその粉を使った食事をつくって食べたといわれ、米の代わりとして先人の食を支えた。一方、豪雪地帯である栄村は小麦の栽培が適さず、米粉を原料とした「あんぼ」というおやきがつくられている。

昔はどこの家にも囲炉裏があり、西山地域では「ほうろく」とよばれる鉄製の鍋で表面を焼いて囲炉裏の灰の中でおやきを蒸し焼きにして、周りに付いた灰を落として食べていた。このおやきを「灰焼きおやき」といい、以前は主流だった。それが里から町へと伝わり、「蒸す」「焼く」「焼いて蒸す」「蒸して焼く」など、様々な調理法が生まれた。包む具材は、なす、きのこ、かぼちゃ、切干大根などを味噌や醤油で味付けし、それを単体もしくは複数混ぜたものなど様々な種類がある。身近にあるものや季節の具材を入れて楽しんだ。』

そうした「おやき」の中で、その原型とも云える「灰焼きおやき」は、長野県の中でも、上記の様に北信の上水内郡西山地方や中信の北安曇地方に根付く伝統的なおやきでした。練った小麦粉生地に具を入れ、表面を焼いてから囲炉裏の灰の中で蒸し焼きにすることで、表面は焦げ目がついてパリパリに、中身はしっかりとした噛みごたえになるのが特徴です。そばと並んでお米があまり取れない信州ならではの郷土食で、栄養や薬にもなる(?)と云われて、そのまま灰を落とさずに食べるのが昔ながらのスタイルでした。

それが、蕎麦以外に食の目玉が乏しかった信州で、近年次第に観光資源としての価値が高まるにつれて、「おやき」を常食する食文化の無かった地域までも含めて長野県全域の名物として広まったのです。

しかし、最近全国的にも有名になった信州の郷土食「おやき」ですが、本来はその名の通り「お焼き」なのに、最近では蒸したモノの方が主流で、長野市の善光寺界隈や松本の街中で売っている「おやき」も具は野沢菜やナス味噌など昔ながらですが、これでは「お焼き」ではなく“お蒸し“で、云わば「蒸かし饅頭」です。我が家でも“お小昼”には蒸かしたお饅頭もありましたが、その蒸かしたお饅頭の具は自家製の小豆を煮て作った餡子や砂糖味噌で、春を過ぎて酸っぱくなった野沢菜を甘辛く炒めたり、これまた定番のナスの味噌炒めは専らお焼きの方の具材でした。

因みに「さかた」は蒸した後、鉄板で焼いていますが、これも昔ながらのお焼きではありません。また長野市に隣接する上水内郡小川村の「縄文お焼き」は蒸した後に囲炉裏で焼いてはいるのですが、灰の中に“くべる”のではなく、囲炉裏に掛けた鉄鍋で焼いているので、こちらも残念ながら“灰ころがし”ではありません。

背景には近代化で囲炉裏そのものが無くなったことが大きいのですが、どうしてもあの昔懐かしいお祖母ちゃんの“灰ころがし”が無性に食べくなるのですが、本来の昔懐かしい「灰ころがし」のお焼きを作っている店は殆どありませんでした。そうした中で、生坂村にお祖母ちゃんが昔ながらの“灰ころがし”のお焼きを「灰焼きお焼き」として売っている店があると聞いていたのですが、高齢故か、不定期でいつやっているか(勿論HPなどネット発信も無く)分からず、ずっと行くのを躊躇っていました。

それが冒頭にご紹介したTVの全国放送の中で、主人公で長野県の東筑摩郡生坂村に移住して開業したパン屋さんが製品を並べて貰っている生坂村の道の駅「いくさかの郷」が出て来て、その中でちらっと紹介されたていたのが併設の食堂で販売されている昔懐かしい“灰ころがし”の「灰焼きおやき」だったのです。

因みにこの生坂村は松本から北に流れて行く犀川の川幅が狭くなって山清路と呼ばれる渓谷となって両側が山に囲まれている場所で、“昔々”母の犀(龍)の背に乗って体当たりして山を崩し、昔大きな湖だった安曇の水を流して肥沃な平を生み出したという、龍の子太郎のモチーフの一つとされる「泉小太郎伝説」の地でもあります。

数年前から生坂の道の駅「いくさかの郷」に併設された地元のオバサンたちが営む食堂の一角に設けられた直売所で「灰焼きおやき」が毎日製造販売されています。

この日は日曜日だったので、整理券を配っていて一人3個限定。10時の販売開始前に1時間分の100個近くが売り切れていました。1時間ごとに焼き上げて販売している様ですが、早い時は一日250個が昼頃には売り切れとか。

前回ご紹介させて頂いた様に、PCのオーディオ面強化として購入したPC用のアクティブスピーカー Creative Pebble V2。

僅か3000円足らずでの音質強化や、その使い勝手には非常に満足していますが、前回も記載した様に、唯一の個人的不満は「スピーカーグリルが無いこと」・・・でした。

終活に向けて実家と家を処分して、僅か100㎡の4LDKの狭いマンションへ引っ越すにあたり、設置面積が広くスペース効率の悪い長岡式の傑作バックロードホーンスピーカー「D-101スワンa」は泣く泣く手放してしまったのですが、シンガポール赴任時に自作したこのD-101スワンは、オリジナルではスピーカーグリルが無く、生まれてすぐ帯同した次女がよちよち歩くようになった時に、きっと音の出る部分が不思議だったのでしょう、スプーンで叩いてスピーカーユニットのコーン紙が凹んでしまいました。そのため、その後帰国した折、秋葉原で交換用にオリジナルのFOSTEXの10㎝フルレンジスピーカーユニットFE106Σとそれに適合するスピーカーグリルを購入し、その後マンションへの引っ越し時に手放すまでの25年間、我が家のメインスピーカーとしてずっとリビングに鎮座していました。

また、自作ではなく購入したスピーカー、40年以上も経った現在でもメインのKENWOODの前身時代のTORIO LS-202や、サブシステムのKEFのトールボーイCoda‐9もそれぞれ木枠をサランネットで覆ったスピーカーグリルが付いています。

こうしたスピーカーグリルは、スピーカーを保護して音質を維持するために使用される部材。 スピーカーユニットの音が出る部分を覆うことで、埃などからスピーカーユニットを保護することが出来き、結果としてスピーカー寿命を延ばすことができます。

一方、スピーカーグリルを外すメリットは、一般的には音質(特に高音域)がクリアになる、見た目がスマートになると云われています。

スピーカーのネットを通さずに直接スピーカーの音が耳に届くため、スピーカーグリルを装着している時よりも音がクリアに聞こえると云いますが、これは見た目も含めて、人の好み次第で好き嫌いが分かれます。しかも果たしてそれ程鋭敏な耳を持っているのかどうか・・・。少なくとも私自身は長女の様な絶対音感も持ち合わせていませんので、個人的にはスピーカーグリルがあった方が良いと思っており、先述の自分で取り付けた自作のスワンを始め、市販のスピーカーもスピーカーグリルを装着したまま音楽を聴いてきました。

むしろ私が一番気になるのは埃。長年外したままだと、特にスピーカーユニットのコーン紙などの振動板にハウスダストが溜まって経年劣化が進んでしまい、やがて音質面にも影響が出てしまいます。

スピーカーユニットの大きさに合わせてスピーカーグリルが色々市販されているのですが、これらは皆D-101スワンの時に秋葉原で購入したモノと同様に、自作するスピーカーの部材はシナ合板や集積材などの木製ですので、スピーカーグリルの丸い金属のフレーム枠に穴が開いていて、自作スピーカーの板材に木ねじで留めるタイプ。従って木製ではないCreative Pebbleには使えません。

色々探してみると、我が家のスピーカーもそうですが、純正の木枠のスピーカーグリルが経年劣化で穴が開いたり破れたりした場合などの修理用に、メッシュ状のサランネットも売られています。修理用にこれを購入して、スピーカーグリルの木枠に合わせてカットして自分で張り替えるのですが、云わばサッシの網戸修理と同じです。

ただスピーカーグリル用のサランネットはサイズが汎用で大きいので、

スピーカーユニットのドライバーが僅か2インチのCreative Pebbleには大き過ぎて無駄です。そこで代わりになるモノを探していたら・・・ありました!

それこそ、網戸修理用の補修シールです。これならDIY用のホームセンターだけでなく、100均ショップにも売っています。

Creative Pebbleの2インチのユニットのコーン(振動板)部分をカバーするには最低でも直径6㎝の円形サイズが必要なので、中に90×90サイズの3枚組の補修シールがあり、これを購入することにしました。

また調べて行く中で、ネット情報の中に同じく100均ショップで売られているメッシュケースを切ってスピーカーグリルとして代用したという記事があり、併せてこれも探して、白黒、大小色んな種類やサイズがあった中で、一番網目の細かかった黒のA4サイズを購入し、どちらか合う方で自作してみることにしました。

網戸補修シールは色がグレー、メッシュケースは黒。Creative Pebble V2はブラックを購入したので、色的には黒いメッシュケースの方が合いそうです。

そこで先ずメッシュケースをバラシて、円形の型紙に合わせてハサミで丸く裁断します。