カネヤマ果樹園 雑記帳<三代目のブログ>

6月30日。この日の早朝、家内がまた横浜の次女の所へサポートに出掛けて行きました。

暫くはまたコユキと私メだけの生活です。いつもは家内にべったりのコユキも、この二人しかいない状況を理解すると彼女なりの諦めもつくのか、コユキなりのツンデレ気味ではあるのですが、ゴロニャンならぬゴロワンとすり寄ってきます。但し、大好きな家内が戻って来ると、それまでの恩義(何宿何飯かの義理・・・)など即忘れてしっかり元に戻るのですが・・・。

さて、そんなコユキに独りでお留守番を頼んで、この日の午後私メは一人でお出掛けです。

この日マチネでの松本室内合奏団の第63回定期演奏会を聴きに、ザ・ハーモニーホール(松本市音楽文化ホール、略して音文)に行って来ました。

この日マチネでの松本室内合奏団の第63回定期演奏会を聴きに、ザ・ハーモニーホール(松本市音楽文化ホール、略して音文)に行って来ました。

松本室内合奏団(英語表記も室内管弦楽団のChamber orchestraではなく Matsumoto Chamber Ensemble)は2管編成の地元のアマオケですが、8年前に一度同じく音文での定演を(その時はプログラムのエルガーのチェロ協奏曲を生で聴きたくて)聴きに来て、その時のチェロ独奏には正直些かがっかりしたのですが、いくら“楽都”松本がスズキメソードの本部とはいえ(夏休みになると、小さなバイオリンのケースを提げた世界各国の子供たちが駅前通りを歩いています)、その後のメインの“ブライチ”でのアマチュア離れしたオケの巧さに正直驚いていました(第1108話)。

そして昨年も、演奏会で取り上げられることの少ない同じくブラームスのハイドン・バリエーションを生で聴きたくて、チケットを購入していたのですが、その時はまだ東京に居た長女の所に行く用事が急に出来てしまい、チケットは妹にあげて自分は残念ながら聴けませんでした。

今回は、SKFにも参加している京都市交響楽団(京響)主席の山本裕康氏が指揮振りで、ハイドンのチェロ協奏曲と彼の指揮でのメインがシューベルトの「グレイト」というプログラム。2月のN響の松本公演以来の久しぶりのコンサートですが、両曲とも楽しみにしていました。

1曲目のハイドンのチェロ協奏曲第2番ニ長調。生で聴くのは初めてです。ハイドンらしい優雅な旋律。今回のチェロ独奏は京響のチェロ主席を務める山本裕康氏。SKFにも参加されており、松本でもお馴染みです。前回がっかりしたエルガーの時とは違い、さすがでした。なお、今回は指揮がメインなのか、独奏者のアンコール曲の演奏はありませんでした。

休憩を挟んで、後半にメインのシューベルトの交響曲「ザ・グレイト」。昔は9番もしくは発表順で7番とされてきましたが、今回は8番となっています。

これは、シューベルトは生涯に計6曲の交響曲を発表したのですが、シューベルトが死去して10年後の1838年、作曲家のシューマンがシューベルトの「新しい」ハ長調の楽譜を初めて発見し、彼の依頼を受けたメンデルスゾーンが手兵のゲヴァントハウス管で初演しました。そして、この曲はシューベルトの第7番の交響曲と呼ばれるようになり、後年になって楽譜出版社により先に発表されていた規模の小さい第6番の同じハ短調の交響曲と区別するために、「大」ハ長調という意味で「グレイト(The Great))」と名付けられました。

しかしその後、1865年になってシューベルトのもう一つの2つの楽章だけが完成された交響曲が見つかり、「未完成」と名付けられます。書かれた順番からすると、ハ長調の交響曲より先だったのですが、既に「第7番」はあったため、「第8番」の交響曲「未完成」と呼ばれるようになりました。従って、昔小学校の頃?だったか、音楽の授業での習った「未完成」は、個人的にはどうしても8番というイメージが拭えないのですが・・・。

しかし、作曲順で云えば「未完成」の方が早いことから、グレイトの方は7番とする場合も注釈付きで9番と併記されたり、或いは「未完成」の飽くまで後ということを強調する場合は敢えて9番とも呼ばれたりしていました。

しかし最近では本来の完成順で呼ぶ方が主流となっており、有名な「未完成」が7番、この「グレイト」を8番とする方が多い様で、今回のプログラムもそれに倣い8番と表記されていました。

第一楽章、冒頭のホルンのパートソロから始まります。管楽器の中で一番難しいとされるホルンですが、なかなかお見事。

そして、第二楽章冒頭で主旋律をソロで奏でるオーボエ。ハイドンのコンチェルトの時から感じていたのですが、オーボエが活躍するこのグレイトでは柔らかで滑らかな音色のオーボエの旨さが際立っていました。パンフレットのメンバー表では、プロの助っ人であろう賛助会員は今回1stVn、Cl、Tbにそれぞれ1名ずつでしたので、ホルンもオーボエも皆さんオリジナルメンバーでアマチュアなのでしょうけれど、練習の成果とはいえ本当に素晴らしい演奏でした。

松本が“楽都”と呼ばれるのはSKOが松本に来る前からであり、むしろスズキメソードの本拠地であることが本来はその理由ですが、メンバーの中にはメソードの先生方も弦楽パートにおられる様で、生徒さんと思しきお子さん方がたくさんお母さん方と一緒に聞きに来られていました。ですので、弦が玄人はだしなのは当然としても、管楽器群の演奏にも拍手でした。

このシューベルトの「グレイト」は、ベーム指揮SKドレスデン盤のCDを持っているのですが、以前生で一度聴きたくて選んだのが、信州からではマチネでしか日帰りが無理なので、8年前のインバル指揮都響の東京芸術劇場の大ホールで週末に行われているマチネシリーズでした。その時の都響は倍管でしたが、今回は楽譜通りでオリジナルの2管編成。ですので、作曲された当時は室内管での演奏が本来であり、音響の良いこの700席というどこで聴いてもまるでS席の贅沢な音文ホールには相応しい演目なのかもしれません。

昔、懇意にさせていただいたマエストロ曰く、

『演奏会に向けた練習時間が長く取れ、全員が真摯に集中した時のアマオケの演奏は、ややもするとビジネスライクで無味乾燥的になりかねないプロオケの演奏をも時として凌ぐ。』

昔、マエストロに対して「えっ、アマオケを振られるんですか?」と怪訝/不遜な態度で失礼な質問をした私に、尊敬するマエストロから諭すように穏やかに言われて自分の無知を猛省したことがあるのですが、この日の演奏を聴きながら今回もその言葉を思い出していました。

勿論、それを引き出すのはオーケストラビルダーとしての指揮者の力量だとしても、この日の山本裕康指揮松本室内合奏団の演奏にも大拍手です。

この日はカーテンコールだけでアンコール演奏はありませんでしたが、例え地方都市でも“楽都・松本”の実力に十分納得し、大いに満足出来た演奏会でした。ブラァボ!

6月22日。久しぶりにキッセイ文化ホール(松本県文)の自主企画で、四半期毎に開催されている、二ツ目の噺家さんお二人による落語会「~明日は真打~まつぶん新人寄席」に行って来ました。

第27回の今回は、落語協会で来秋の真打昇進が決まったという入船亭遊京さんと、諏訪出身という長野県人の古今亭雛菊さんの二人会です。

第27回の今回は、落語協会で来秋の真打昇進が決まったという入船亭遊京さんと、諏訪出身という長野県人の古今亭雛菊さんの二人会です。

師匠である古今亭菊之丞さんのお弟子さんである雛菊さんは、コロナ禍でどの定席も閉鎖されていた時に、奥さまのNHK藤井彩子アナウンサーの進言で始めたという師匠のYouTubeチャンネルにも前座の「まめ菊」の頃から登場していて、師匠に習ったばかりだという「元犬」や「天失気」だったかネタ卸しをしていたのを見て、地元出身の噺家さんでもあり、その天性の明るさが本当に噺家向きでしたのでいつか生で聴いてみたいと思っていました。

昨年東京の長女の所に行っていた時に、雛菊さんが上野鈴本演芸場での高座に交代で登場していたのですが、聴きに行けそうだった日に登場せず、残念ながら定席でも聴けてはいませんでした。それがここ松本で聴けると知り、その雛菊さん目当てでチケットを事前に購入していました。

この「まつぶん新人寄席」は、ありがたいことにシルバーと学生は割引料金が設定されていて、ナント500円のワンコイン(通常でも1000円と非常に安価ですが)聴くことが出来ます。

チケットを買った時は、開場設定はいつもの会議室だったと思いますが、この日行くと会場が中ホールに変更されていました。地元出身ということもあるのか、ご親戚など応援団含めどうやらいつも以上にお客さんが集まった様です。

この日のそれぞれの出し物は、

入船亭遊京 「新聞記事」

古今亭雛菊 「井戸の茶わん」

(仲入り)

古今亭雛菊 「黄金(きん)の大黒」

入船亭遊京 「鰻の幇間」

というネタでした。

「新聞記事」と「黄金(きん)の大黒」は初めて聴くネタです。

特にトリで掛けた「鰻の幇間」は、いわゆる幇間噺で何度かYouTubeやCDで古今亭志ん朝などの高座を聴いています。生で聴くのは初めてでしたが、こちらも良かったです。ただ欲を言えば、最後の方で八つ当たりで女中に怒って文句を言うくだりは、ケンカして江戸っ子が啖呵を切る大工調べとかと同様に、名人志ん朝や小痴楽師匠の様に江戸っ子口調のテンポが良ければもっと良かったと思います。但し、そのお二人は正真正銘の江戸っ子ですが、遊京さんは愛媛松山のご出身とのことでした。

片や、この日のお目当ての古今亭雛菊さん。彼女は二ツ目になってまだ3年目。

諏訪市出身の雛菊さんですが、枕で最初に「私、諏訪出身ですが、諏訪を嫌いな方いますか?私は松本大好きです!」と語り出したのですが、長野県人、信州人と一括りにせず、諏訪、松本としっかり分けるのが、「あぁ、如何にもこの人も信州人だなぁ・・・」と思わず笑ってしまいました。

因みに、「♪松本伊那佐久善光寺・・・」ではありませんが、それぞれ信濃は盆地毎に小藩が林立していたため、どちらかというと合同団結することなく小藩のまま独立独歩の気風の強かった中で、廃藩置県により今では「長野県」と全体を称すると確かに“信州人”ですが、唯一それとは別に“諏訪人”とも呼ぶのは今でも諏訪だけです。

さて、雛菊さんはまだ二ツ目3年では止むを得ないと思いますが、枕は正直面白くないので工夫が必要でしょう。しかも、枕とネタでは口調が(そのネタをさらってもらったお師匠さんの影響か)変わってしまいます。

この日の一席目、仲入り前で掛けたのは古典落語の名作「井戸の茶わん」、大ネタです。その意気やヨシ!ちゃんと自分のモノにされていました。この古典落語の名作「井戸の茶碗」は、どちらかというと人情噺で人気のネタです。個人的には、柳家さん喬師匠の「井戸の茶碗」が暖かくてホンワカしていて、一番好きでしょうか。弟子の柳家喬太朗師匠になると、これが「歌う井戸の茶碗」となって爆笑ネタに変わるのですが、しかしさすがにじんわりと聴かせるところではちゃんと正統派の師匠譲りです。

雛菊さんも聞かせどころはしっかり抑えているので、くすぐるところはもう一工夫でしょうか。

中入り後、雛菊さんの二席目は「黄金(きん)の大黒」。初めて聴くネタですが、いわゆる長屋噺で、長屋の花見の続きの様な内容で、長屋の店子全員に家主から呼び出しが掛かるのですが、春に「長屋の花見」で懲りている連中。年の暮れでの呼び出しに、今度こそは店賃の催促と思って戦線恐々。どのくらい店賃を溜めているかをお互い教えるくだりは、「長屋の花見」と殆ど同じ内容でした。

因みに、仲入り前の雛菊さんの高座で枕と大ネタで押してしまい、最後の遊京さんトリの一席の始まる時には既に4時を過ぎていて、遊京さん曰く、

「もう既に予定の閉演時刻を過ぎてしまいましたが、このまま続けても宜しいでしょうか?」

もしかすると雛菊さんが故郷の信州に凱旋して、その意気込みからの勇み足だったのかもしれませんが、仮にそうだったとしても定席の寄席ではありませんので、勿論皆さん拍手で応援ですが、二ツ目としてその意気や良し!

雛菊さんは、例えどんなに稽古しても、定評ある歌舞伎の女形の様な菊之丞師匠には色気では到底敵いませんし、その路線は失礼ながら絶対に無理だと思います。しかし、とても明るくて持って生まれた愛嬌があるので、与太郎噺なんかにはむしろピッタリだと思います。というのも、師匠のYouTubeチャンネルでネタ卸しで演じた「転失気」の珍念さんがピッタリでとても良かったからです。しかも師匠方にも大変可愛がってもらっている由。

ですので、一生懸命稽古をして、人気の上方落語の桂二葉さんに対抗して是非江戸落語で頑張って欲しいと思いますし、そしてその期待は大だと思っています。先ずはNHK新人落語大賞目指して、ガンバレ!

以前もご紹介したのですが、マンションに引っ越してきて以降、鉄筋コンクリート構造故かマンションのFM受信状態が劣悪で、4LDKの中で北の通路側しか受信出来ないため、アンテナを張る場所的に通路側に近い壁側のコーナーに設置している机の上のどこかにオーディオ本体も置かざるを得ず、そのためこの一体型のポータブルコンポが、物置部屋兼“男の隠れ家”的ミニ書斎での唯一のFM受信可能ツールです。

その部屋の中の空いたスペースを私メの“ミニ書斎”的に“勝手に”使っても良いということなので、その結果限られたスペースと空間の有効且つ効率的活用のため、購入した机上ラックの下にノートPCを置き、その上部に出来た二段の棚の上に一番小さなオールインワンタイプのポータブルココンポを乗せています(これも後述するK-251 同様KENWOODの製品なのですが、カタログ上は“コンパクトハイファイコンポーネントシステム”との表記。昔でいうラジカセの様に、レシ―バー本体とCDプレーヤー、スピーカーが一体で、USBと昔のiPodも視聴可能)。

その結果、一応受信は出来るのですが何とか聴けるというレベルで、受信時のサーノイズなどの雑音も殆ど気にならなかった沢村の一戸建ての時と比べると、マンションの受信状態は雲泥の差です。

一戸建ての時にはFM放送を快適に視聴していた、このKENWOODのレシーバーなのですが、当時記載したブログから抜粋すると、

『K-521のレシーバーは、多分チューナー部分にかけるコスト的余裕がなかったのでしょう(それに加えて、付属の安物の簡易アンテナのせいもあるのか)。ネットでのレビュー記事では、「元々チューナーからスタートした音響メーカーにあるまじき受信状態の悪さ」との酷評もあり、購入時に然程期待していなかったFM放送でしたが、我が家の場所の電波状態が良いのか、階下のポータブルオーディオよりも遥かに鮮明に受信出来て、これまた満足でした(さすがに、スピーカーに近付くとサーノイズが聞こえますが、リスニングポジションで離れて聴く分には全く気になりません)。また、アダプター(iPod Dockが第5世代までの対応のため)を下のポータブルオーディオとの兼用でiPodを聴いてみると、ポータブルと比べては失礼ですが、左右独立のデジタルアンプと変更したKEFのCoda-9の威力か、低音を含めさすがに良い音がします。このデジタルアンプなら、レシーバーとして別スピーカーでも十分にドライブできそうです(実際に、後継のK-531は、直販のみですが単体レシーバーとしても販売されています)。』(第737話)

ですので、FMの受信状態は受信機器の性能よりも、むしろその構造体と受信場所(FM放送送信アンテナからの位置)に大いに影響を受けるのでしょうか。

以前住んでいた高台の沢村の一戸建ての木造2階の建物と、現在の市街地の鉄筋コンクリート6階建てのマンションを比べた時に、以前は良好だったそのKNWOODのレシーバーも、また建物の南東に位置する4LDKのリビングに置いてある現在のメインシステムであるマランツのネットワークCDレシーバー M‐CR612でも(10年前に購入したK-521のレシーバーに比べて遥かにスペックは上ですが)、どちらも全くFMが受信出来ないのです。

昔は市販されていた室内専用FMアンテナも、今では需要も無いのか、ネットで探しても(家電量販は言わずもがなで)見つからず、結局FMチューナーやチューナー内蔵のプリメインアンプに附属の簡易型のFMループアンテナを使うしかありません。

八木アンテナなど、屋外に設置する専用のFMアンテナも無いではありませんが、そこまでコストを掛ける必要が果たしてあるのかどうか・・・?

というのも、FMと言っても私が聞きたいのはクラシック番組なのですが、半世紀近く前の昔の学生時代から若手の社会人時代頃に2週間の番組表が載ったFM雑誌を片手に、当時はたくさんあったクラシック番組の放送予定から指揮者やオーケストラ、録音年など内容をしっかり事前に調べては、今や死語となった“エアチェック”で、レコ芸で特選となった新録音のLPや海外音楽祭のライブ録音などを、平日の昼間であればオーディオタイマーを使ってカセットテープに留守録音までしていた頃と比べると、現在のFM放送はクラシック番組が極端に少なくなってしまいました(公共放送なんだから、クラシック、JazzやPopsといったジャンル別の専門チャンネルがあっても良いと思うのですが・・・)。

そこで、NHKのFM放送を聴く時は、事前にチェックをして聴きたい曲や演奏が見つかると、Bluetooth機能を活かしてスマホでNHKのインターネットラジオ「らじるらじる」検索し、Bluetooth機能を活かしてM- CR612に接続してNHK-FMを聴いています。

でも、もし聞き逃し配信可能な中に気に入った番組があれば、過去に放送された番組をある一定期間聴くことが出来るので、その内容を事前に確認して、自分の聴きたい曲や聴きたい演奏者の録音を、いつでも好きな時に掲載中は何度でも聴くことが出来るのでとても便利です。

因みに書斎のKENWOODのレシーバーは10年前の製品なので、ネットワークオーディオではありません。従って「らじるらじる」でFM放送を聴くことが出来るのはリビングのメインシステムのみです。

家内がリビングにいる時はオーディオは聴けない(奥さまは興味関心が無い)ので、聴くことが出来るのは(有難い時もあれば不便な時もあるという意味で、幸か不幸か)彼女のいない時だけですが・・・。

因みに、私が「らじるらじる」で専ら聞いているのは、以前の「クラシックカフェ」から改編された「クラシックの庭」という番組。本放送は月~木の14時からで、再放送が同じく一週間遅れ位で朝の7:25から。因みに以前は毎週聴いていた「きらクラ」は、改編後「かけクラ」となってMCも交代になった結果、興味を失して全く聴かなくなりました。

もちろん「らじるらじる」はNHK‐FMだけではなく、ラジオ第1や第2放送も視聴可能です(好きな方は、例えば「ラジオ深夜便」などもネットで聞くことが出来ます)。

またCMが入りますがJ-Popsに強い無料のサブスク(有料だとCM無し)もありますし、また昭和のJポップスも歌謡曲もありますので、若者だけではなく、我々シルバー世代も(特に年金生活者は)絶対にネットワークオーディオを使わなくては勿体無い!・・・と感じています。

6月3日、長野県民にとってちょっぴり嬉しいニュースがありました。

6月3日、長野県民にとってちょっぴり嬉しいニュースがありました。

それは、その日の新聞に入っていた、『お待たせしました ビタミンちくわ 販売再開です!』と書かれたチラシです。

長野県民以外の方々はおそらくピンと来ないであろう「ビタミンちくわ」。

以前、本ブログでもスギヨの「ビタミンちくわ」のことを紹介していたので、その部分をそのまま引用します(第1303話)。

『(前略)昔からスーパーマーケットの練りモノ売り場に普通に並んでいる「スギヨのビタミンちくわ」。昔から「ちくわ」といえば「スギヨのビタミンちくわ」が定番で、全国ブランドとばかり思っていました。

株式会社スギヨは、能登半島の石川県七尾市に本社を置く水産加工の会社。しかも、「ビタミンちくわ」だけではなく、あの“カニカマ”を初めて開発したメーカーなのだそうです。

スギヨのH/Pからそのまま引用させていただくと、

スギヨのH/Pからそのまま引用させていただくと、

「“ビタミンちくわ”は、昭和27年(1952年)に誕生しました。ビタミンを豊富に含む油ザメの肝油を配合したアイデア商品として、戦後の栄養不足に悩んでいた消費者から圧倒的な支持を受けました。以来、発売から66年のロングセラー商品として長くご愛顧いただいています。ビタミンちくわの売上の7割を占めるのが長野県。なぜスギヨ本社がある石川県ではなく長野県なのか。その理由は、大正時代にさかのぼります。古来、能登のブリは、越中(現・富山県)のブリ街道を通って、飛騨、信州へ送られていました。その歴史にヒントを得て、杉與商店(現・スギヨ)が大正時代、ちくわの穴に食塩を詰めて長野県へ発送したところ、海のない同県にとって、貴重なタンパク源と食塩がセットになった商品として飛ぶように売れ、「ちくわと言えば杉與(すぎよ)」と長野県に広く定着したのです。」とのこと。この冬も鍋物やおでんの時に、この「ビタミンちくわ」には大変お世話になりました。」』

頑張ってください!食べることで長野県から少しでも応援になれば・・・。

5泊6日での、初めての南紀白浜の旅。

泊りの最後の日は、せっかくですので地元の新鮮なお寿司を食べることにしました。

グルメサイトでもっと高評価の店もあったのですが、近くて歩いて行けることから選んだのは、日本書紀にも登場し、道後、有馬と共に日本三大古湯に数えられるという白浜温泉の中でも一番古い源泉「行幸源泉」(みゆきげんせん)のすぐ横にある「ホテルシーモア」内の「すし八咫(やた)」です。

ここ南紀白浜も温泉地としてはご多分に漏れず、古くなった旅館が目立つ中で、ここシーモアは数年前に全館リニューアルしたらしく、館内もキレイで家族連れ中心に人気で宿泊は結構混んでいる様でした。

せっかくなので、案内では夕食も二部制とのことから、事前に予約して最初の17:30の部をお願いしてあります。

家内がホテルの土産物ショップを見たいというので早目に行って、時間になってホテル玄関とは別の海鮮料理店の玄関から入店し、名前を伝えて席に案内頂きましたが、我々が一番乗りでした。

・おまかせの握り 本日の鮮魚10貫

・小鉢

・蒸し物(この日は茶わん蒸しでした)

・鮑踊りステーキ

・あら汁

・水物

とのこと。

何でも春の白浜は、釣ってから四五時間数時間しか経過していないカツオ、「もちガツオ」のシーズンとのこと、「もちガツオ」とは、釣ってから約4~5時間以内のモノ」で、「身に脂肪分が少ないため弾力があり、餅のような食感から、もちガツオ」と呼ばれるのだとか。しかし、新鮮なだけではダメで、身にこの弾力がなければもちガツオではないので、見ただけでは判別出来ず、漁業や飲食店の関係者も身を切ってみないとわからないのだそうです。

勿論、初めて食べたのですが、今まで食べたカツオ(たたきとか)の概念が変わりました。本当にべちゃっとしておらず、歯応えというか弾力がある。最初食べた時は、思わず「えっ、これってカツオですか!?」

いつもは生臭いとカツオは食べない家内も、これは美味しいと絶賛でした。

この日とりわけ感動したのは、「鮑踊りステーキ」。陶板焼きの器に蓋をして蒸し焼きにするのですが、アワビ自体も勿論ですが、特に肝ってこんなに美味しいんだ!と感激する程でした。生臭さも泥臭さも全くしないのです。オドロキでした。 (写真の奥に写っているのがアワビです)

しかも、白浜の海を一望するカウンターで、握りたての寿司をいただける何とも贅沢な時間でした。

また、このシーモアには、ホテル内にある焼き立てパンのお店「TETTI BAKERY&CAFE(テッティー・ベーカリー・アンド・カフェ)」があって、滞在先の近くにはカフェが無かったので、何度かお世話になりました。もし晴れていれば、買ったパンとドリンクを店内のイートインだけではなく、オーシャンビューのソファー席や、屋外の海の見える広いテラスで食べることも出来ますし、広い足湯やインフィニティ・プールもあって泊まりも楽しそうでした。因みに、店名は南紀地方の方言で「とても」とか「すごく」を表す「てち」を店名にしたそうです。ホテルのロビーフロアの1階にあります。

白浜滞在中近くに喫茶店が無かったこともあり、気に入った家内が3度訪れたそのカフェだけではなく、娘たちや孫たちへのお土産も、両方事前に見比べた上で、もっと大きな土産物コーナーのある「とれとれ市場」ではなくこちらのホテルのショップで購入しましたが、スタッフの皆さんも大変親切で接客もとても良かったそうです。

『大化の改新を成功させた中臣鎌足と後の天智天皇である中大兄皇子は、孝徳天皇を即位させました。その子である有間皇子にも皇位継承の可能性も多分にあったのですが、蘇我赤兄に謀反をそそのかされたことで運命の歯車が狂います。逆に赤兄らによって邸を包囲され、囚われの身となってしまいました。中大兄皇子の裁きを受けるために紀伊国・牟婁の湯に行幸中の斉明天皇のもとへ護送される途中、有間皇子が詠んだ1首が藤白坂の入口に歌碑として残されています。「家にあれば 笥(け)に盛る飯を 草枕 旅にしあれば 椎の葉に盛る」(家にいれば器に盛るご飯を、こういう旅だから椎の葉に盛ることだ)。

有間皇子はその後、牟婁の湯へ到着し中大兄皇子の厳しい尋問を受け飛鳥へと送還されます。そして、その途中藤白坂で絞首され、19歳の若い命は絶たれてしまうのです。』

従弟の中大兄皇子が滞在していたこの行幸の芝の地に在った行宮に有間皇子を護送させ、この地で中大兄皇子の尋問を受け、その後和歌山県海南市の藤白坂という場所で処刑されたのだとか。道後、有馬と共に三古湯の一つとされる白浜温泉(牟婁の湯)。その歴史の古さを実感することが出来ました。

因みに、その悲劇の有間皇子はその前年、療養のためと称して牟婁(白浜)へ行き、帰京後、その地の素晴らしさを伯母である斉明天皇に報告。そして斉明天皇はこの年、中大兄皇子を伴い、牟婁を訪れていました。

有間皇子は悲劇の主人公ですが、白浜にとってはこの地に行宮を建てた斉明天皇と共に温泉を世に知らせた恩人でもあり、白良浜の近くに「有間皇子之碑」が立っていて、毎年6月にそこで献湯祭が行われているのだそうです。

蛇足ながら、松本にも天武天皇の行宮が置かれていました。松本は古代「束間」(ツカマ。後の筑摩)と呼ばれていて、白浜温泉(牟婁の湯)同様、日本書紀にも登場する束間の湯(今の美ヶ原温泉或いは浅間温泉とも)を気に入っていた天武天皇の行宮が置かれ、天武天皇は束間への遷都まで計画し、調査させたのだそうです(崩御により中止)。

初めての南紀白浜旅行。メインの目的は長年の夢だった熊野古道を歩くことでしたが、たまたま行ったのが5月だったので運良く「もちガツオ」を生まれて初めて食べることが出来ましたし、また新鮮なアワビの肝の美味しさも初めて知りました。そうした新鮮な海の幸も堪能した今回の旅行でした。来るまでは南紀白浜と聞くと、何となくパンダのアドベンチャーワールドと温泉・・・というだけのイメージだったのですが、実際に現地を訪れてみて、熊野古道とはまた別に、遥か万葉の頃より都との関連が在り、歴史の舞台ともなった場所だということを知った、初めての南紀白浜への旅でした。

“海無し県”の山国信州から海辺の町に来ると、お魚のその新鮮さには感動するばかりです。

初日、ホテルへのチェックインする前に、西日本最大級という海鮮市場の南紀白浜「とれとれ市場」に立ち寄り。「とれとれ横丁」には各種海鮮丼などがあるのですが、こちらは持ち帰りが不可なので、鮮魚コーナーでその日のホテルでの夕食用に、鯛、マグロなどの船盛とヒラメなど好みの刺身を購入。

どれも新鮮で美味しかったのですが、特に鯛(種類は不明)がプリプリで本当に美味しかった!(因みにつまみ用に揚げ物も買ったのですが、こちらは小田原には敵いませんでした)

滞在中は、刺身のテイクアウトだけではなく、フードコートの「とれとれ横丁」でランチに海鮮丼も食べましたし、さすがに毎日刺身では飽きるので、二度、一度は気分転換にBBQ用食材店から熊野牛や野菜などを買って帰って、ホテルの部屋はキッチン付きなので焼き肉にしました。また一度はピザをテイクアウトして(マルゲリータと、白浜故にシーフードも)夕食にしました。

こちらは「とれとれ市場」に比べれば遥かに小規模ですが、南紀白浜にある地元の漁師さんたちが運営しているという施設で、目の前に広がる白浜の湯崎漁港で水揚げされた魚が並び、早いモノだと水揚げから5分以内に店頭に並ぶこともあるのだそうです。

イートインのコーナーはテーブルが幾つか並んでいるだけの質素な感じですが、丼は10種類くらいあって、地元の料理さんたちが調理もしてくれている様です。我々は夕食用に、私は上海鮮丼(税込1580円)、家内はシラス丼(1460円)を注文し持ち帰りました。

刺身、しらす、ご飯とそれぞれ別々にしっかりトレイに盛って二重にラップしてくれてあり、シラス丼はしらすと玉子焼きに付け合わせの野菜は別のトレイに分けてくれてあるなど、無骨ながら親切丁寧な感じがしました。

個人的は、観光客相手の「とれとれ市場」よりもこちらの「フィッシャーマンズワーフ」の方が素朴で、海無し県的喩えで恐縮ながら、信州の農家の産直売場の“海版”の様な感じで、むしろ親近感を感じました。値段は「とれとれ市場」のイートインと同じ位かもしれませんが、量は1.5倍くらい多いのではないでしょうか。正直食べ切れませんでした。そして、こちらもどのネタもプリップリで新鮮そのもの。いやぁ、ホント旨い!

(確かに、松本に帰ってから開けてみたら、二人で優に二日分はありました)

今回の5泊6日での南紀白浜の旅。そして、その実質最終日となる5月30日。

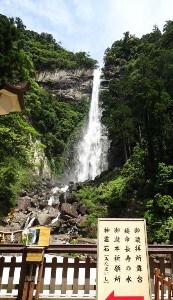

この日は、二日目となる熊野古道中辺路の内、大門坂から那智大社を目指して歩きます。

個人的には、中辺路の起点となる滝尻王子から熊野本宮大社まで38㎞の中辺路を二日間共歩くつもりでいたのですが、奥さまは大門坂から歩いて那智大社にお詣りして、熊野三山の内二つを参拝しつつ那智の滝も是非見たいとのこと。

そこで調べてみると、南紀白浜から那智大社までは90㎞ちょっと。片側一車線の紀勢自動車道を走るのですが、途中すさみから串本町を過ぎた辺りまではまだ高速が繋がっておらず、海岸線沿いに串本町などを経由しながら国道42号線を走ります。所要時間はほぼ2時間。結構なロングドライブですが、せっかく来た念願の熊野古道ですので、奥さまの希望に沿って那智大社へ行ってみることにしました。

二時間の所要時間をふまえ、朝7時にホテルを出発です。南紀白浜空港横のスカイロードから紀勢自動車道に入り、一車線とはいえ交通量は少なく順調にすさみまで。ここで自動車道を降りて、今度は国道42号に入ります。

ここからは、殆どは紀伊半島南岸の海沿いを走る道。国道とは言っても狭い片側一車線のカーブが続く曲りくねった道ですが、“山の民信州人”は海が見えるだけで「わぁーっ!」とテンションが上がるので、然程苦にはなりませんでした。途中、串本では名勝「橋杭岩」を通るので、帰りに立ち寄ることにしました。串本を過ぎて暫くすると那智勝浦ICまで再度自動車道に入り、“鯨の町”太地は経由しません。

終点の那智勝浦ICで降りて、那智川に沿って県道を進むと右手に広い駐車場が在り、ここが優に100台近くは停められそうな無料の大門坂駐車場です。

8:50到着。ほぼ2時間掛かりました。

事前に調べていた奥さまに依れば、那智大社周辺にも那智山観光センター駐車場があるそうですが、台数も少なく有料なのでこちらに停めて歩き、この日のゴールの那智の滝からバスで戻るのがベターとのこと。駐車している台数は、平日のせいかそれ程多くありません。

今回歩く、大門坂を通って熊野那智大社・那智の滝へ至るコースは、田辺から本宮大社を経て速玉大社を回り、熊野三山最後の那智大社へ至る中辺路の最後の部分。約2.5kmと距離的にも歩きやすく、那智勝浦からのバスのアクセスも良いこともあり、熊野古道の入門に最適なコースとして人気のコースなのだとか。しかも大門坂からの古道は、中辺路の中でも特に石畳が美しく残されているのだそうです。

観光バスもこの駐車場で団体を降ろし、ここから皆さん歩く様で、無料の竹の杖がたくさん用意されていました。

コース案内によると、距離は那智の滝往復まで2.7㎞で、歩行時間だけなら約1時間、散策時間を含めて2時間半~3時間とのこと。

我々も駐車場でトイレを済ませ、このコースのマップは事前に用意して来なかったことから観光センターで係員の方からマップをもらい、ちょうど9時に出発。200m程歩いて大門坂入口からこの日の熊野古道ウォーク開始です。

それにしても、この地の滝の様な自然崇拝から異郷の地から受け入れた仏まで含め、古来八百万の神を受け入れて来た、「神様仏様」と本来は受容性の高いこの国で、“虎の威”を借りての権威付けのためとはいえ、薩長の明治政府の取った天下の愚策、廃仏毀釈を想います。そして、それに松本藩主が踊らされ、国内でも有数と云われる“嵐”の吹き荒れた信州松本の地のことを・・・。

有難く撮っていただき、お礼に彼女等も撮影してあげましたが、二人の会話からタイから来られたらしく、彼女たちは逆に滝からこちらに上がって来られたようで、

「下に降りて行くと、Ground Levelから滝の写真が撮れますよ!」

と教えてくれました。「えーと、タイ語でアリガトウって何だったっけ?テレマカシはマレー語だし・・・」と直ぐには思い出せず、結局英語で返します(コップンカーだっけ・・・?)。

この石の階段が今までで一番キツかった気がしました。というのも一段一段の段差がかなりあるので、とにかく急なのです。右側通行で、幸い真ん中と両側にも真鍮の手摺があるので、特にご女性は転ばぬように掴まって歩いた方が良いでしょう。

それにしても、この那智の滝への石段は133段あるのだそうですが、那智の滝も高さ133m。メートル法が日本に導入されたのは明治になってからですが、階段は明治期以前から存在していた筈。これは全くの偶然なのか、何か意味があるのか・・・?

当然ですが、帰りは133段の石段を今度は上り、滝前のバス停から大門坂駐車場へバスに乗って11時に戻りました。出発してからちょうど2時間。まだランチには早いので、途中か白浜まで戻ってから食べることにして、早速車で出発します。

串本町に入り、橋杭岩の道の駅に寄って少し観光してみました。

「橋杭岩」(国の名勝で天然記念物)。地下から上昇してきたマグマが堆積岩の中で冷え固まった、大小40もの流紋岩の岩がその名の通り橋の杭の様に並んだ850mにも及ぶ“岩脈”。手前の海食台に転がる岩は津波石(津波の際に運ばれたもの)で、江戸時代の巨大地震だった宝永地震によるものという調査結果が出されたとのこと。

串本といえば、「♪ここは串本 向かいは大島 仲をとりもつ 巡航船」と歌われる串本節が有名ですが、現在は串本と紀伊大島とは「くしもと大橋」で繋がっていて、巡航船は廃止されている由。その大橋と繋がっている串本の半島の先端が“台風銀座”の潮岬ですが、今回は橋杭岩だけでそこには寄らずに直帰しました。

帰路も2時間程で白浜まで戻り、この日の夕食は寿司懐石を予約してあることから、ホテルシーモアのカフェでパンとコーヒーで遅めの昼食です。

余談ですが、後になって知ったのは、奇しくも我々が南紀白浜に向けて旅立った5月26日。この日の日経日曜版の“The STYLE”は、全くの偶然ながら、“Incredible KUMANO KODO”とキャッチが付けられての、まさに「熊野古道」の特集であり、その記事で中心的に取り上げられていたのが我々も歩いた中辺路だったのです。そして、その特集記事の表紙の写真は、この日歩いた大門坂の杉並木の石畳でした。

余談ですが、後になって知ったのは、奇しくも我々が南紀白浜に向けて旅立った5月26日。この日の日経日曜版の“The STYLE”は、全くの偶然ながら、“Incredible KUMANO KODO”とキャッチが付けられての、まさに「熊野古道」の特集であり、その記事で中心的に取り上げられていたのが我々も歩いた中辺路だったのです。そして、その特集記事の表紙の写真は、この日歩いた大門坂の杉並木の石畳でした。松本に帰って来てから旅行中の溜まった新聞を見ながら、何かまるで神様に導かれた様なその偶然に驚いたのでした。

前回計画しながら断念した熊野古道。

今回、見知らぬ方から背中を押される形で、車で行った南紀白浜。念願の熊野古道の中辺路の中から、ホンの一部ですが、発心門からの熊野本宮と大門坂からの那智大社を歩き、熊野三山の内、本宮大社と那智大社の二社にお詣りすることが出来ました。

今回一部とはいえ熊野古道を歩きながら感じたのは、欧米を中心とした外国人の多さでした。しかも一日目の発心門からの道は、むしろ日本人より遥かに多いくらいでした。

その背景には、日経新聞記事の記載に依れば、本宮町の学校でALTだったカナダ人男性の力が大きいと云います。その赴任中に熊野古道を踏破し、地域の文化歴史をちゃんと理解した上で、この地の魅力を英語で発信し続けたのだそうです。そうした地道な努力が今に繋がっているのだそうです。

“道”として二番目の世界遺産登録となった熊野古道。一番目はスペインの「サンティアゴ巡礼道」だとか。

熊野古道はそこと交流協定を結んで共通の巡礼手帳を作り、スタンプを押しながら両方を踏破すると、「達成者」としての証明書がもらえ、この3月末時点で6千人が登録されているのだとか。

もしかすると、本宮へ下る「ちょこっと展望台」で道を教えてくれたスペイン人のカップルも、その両方を踏破すべく熊野古道を歩いていたのかもしれない・・・。戻ってから、日経の熊野古道の記事を読みながら、そんな感慨にふけっていました。

熊野出身の作家、中上健次は生前、『近代から取り残され一番遅れた熊野は、本当は一等強いメッセージを世界に向かって発信できる場所だ。』と語っていたそうです。

何かを求め、否、邪心を払いただ無心で大社を目指し古の道を歩いている多くの人々を見ると、もしかすると氏は生前既に今の熊野古道の在り様を看破していたのかもしれません。

古代の“巡礼の道”は、今や人種の違いや洋の東西を問わず、現代人にとっての“浄化の道”なのか・・・。

南紀白浜は確かに遠かったけれど、車で来られることが分かりました。そして、そんな思いを感じながら半ば諦めていた熊野古道を歩いて、熊野三山の内の二社に参拝することも出来ましたし、想像していた以上に感動した熊野古道でした。今回歩いたのはそのホンの一部。でも、そのホンの一部でも十二分にその素晴らしさに触れることが出来たのです。そして、まだ新宮の速玉大社も残っていますし、中辺路では牛馬童子にも是非会いたい・・・。

またいつか、必ず残りの熊野古道を歩きに訪れたいと思います。

二日間で僅か10㎞。“歩いた”とも言えない様な初めての熊野古道でしたが、何となくその魅力の理由を知ることが出来た、そんな幸せな熊野古道の旅でした。

南紀白浜から熊野本宮大社まで車で走り、朝8:50に到着。

この日歩く熊野古道中辺路の発心門王子へのバスの出発時間9:20まで30分近く時間がありましたので、先に本宮大社にお参りを済ませておくことにしました。

説明に従い、その四つの社殿に順番に娘たちの分も含めて祈願し参拝を済ませ、また石段を下って発心門王子へ行くために本宮前のバス停に向かいました。

因みに拝殿横に八咫烏の像がありましたが、熊野三山においてこの八咫烏は神使とされており、八咫烏は熊野大神に仕える存在として信仰されていて、熊野のシンボルとされているのだそうです。

私たちは朝の内に御本殿の四社には既にお参りしてありましたが、本殿右隣の満山社にはまだお参りして無かったのでここで参拝し、158段の石段を下って、本殿から旧社地の大斎原まで国道を渡り徒歩10分程の距離を歩き、日本一という大鳥居をくぐって、嘗ての熊野本宮大社があった大斎原へ向かうことにしました。

その大斎原への参道には、中辺路の展望台から見えた高さ34mの日本一大きいという八咫烏を付けた大鳥居が聳えていて(因みに平安神宮の大鳥居は24mで、第3位だそうです)、またこの大斎原こそが、中辺路を歩いて来た参拝者が初めて本宮の姿を目で見て確認し、感動して平伏し拝んだというあの伏拝王子から見える中洲でもあります。

帰りに熊野川の河原に行くと、広いこの河原を三途の川に見立てて浄土への思いを込めたのか、沢山の石積みがありました。

そこから来る時に立ち寄れなかった産田社にも立ち寄ってお詣り。これで熊野本宮管内の全ての社に参拝をすることが出来ました。

本宮の前に何軒か食堂があり、スープカレーのカフェにも惹かれたのですが、ここはやっぱり和食でしょ!と、手打ちうどんのお店に行くと順番待ちの行列で諦め(ただ、看板には蕎麦は4割と謳ってありましたが、むしろ貴重だった小麦を多くすることが当時のもてなしだった戸隠蕎麦の7割はともかく、6割になると蕎麦というよりむしろうどん“ぽく”なるので、もし4割の蕎麦なら手打ちうどんを選ぶべきでしょう)、他の喫茶店へ。

そこはカレーやナポリタンといった定番の洋食に加え、生姜焼きやから揚げなどの定食類もありましたが、「うどんとめはり寿司のセット」(確か1050円だったか)というメニューがあったので、せっかくここまで来たので二人共郷土料理の「めはり寿司」の入ったこのセットにしました。

また「めはり寿司」という名称は、「目張り寿司」とも書かれ、これには大きく口を開けて食べることに伴って、自然と目も見開く表情に由来するという説や、大きな握り飯を崩れないように高菜で「目張り」し、完全に包み込むことに由来するという説、更には熊野水軍の見張り番が食べていたから「見張り寿司」が「めはり寿司」となった・・・という説も存在しているのだとか。

和歌山県を代表する郷土食として人気で、新宮や那智勝浦など県内のJR駅での駅弁や南紀白浜空港の空弁としても売られているそうです。

またうどんに関しては、奥さまはこれで十分とのことでしたが、つゆがスープとしては出汁が効いてとても美味しいのですが、うどんと一緒に食べると私メには些か薄味過ぎました。京都のうどんだってもう少し塩味があるけどなぁ・・・と独りぶつぶつ。

一方、めはり寿司は、ご飯は酢飯ではないと思いますが、野沢菜漬け同様に、包んだ高菜は塩漬けも発行が進むと酸っぱくなる様で、少し酸味が感じられ、素朴で美味しかったです。