カネヤマ果樹園 雑記帳<三代目のブログ>

前日の大雨が上がって快晴となった5月29日、南紀白浜4日目。今回の旅行の目的でもある、念願の熊野古道を歩くことにしました。

“熊野古道”というのは「熊野三山」と呼ばれる「熊野本宮大社」、「熊野速玉大社」、「熊野那智大社」の3つの大社へと繋がる参詣道のことを指し、2004年に“世界遺産”に登録されています。

そして、熊野古道には「中辺路」、「伊勢路」、「小辺路」、「紀伊路」、「大辺路」という5つの古道が存在し、その幾つもあるこの熊野詣の参詣道の中で最も多く使われた道が、田辺から紀伊山地に入り熊野本宮大社・熊野速玉(はやたま)大社を通って熊野那智大社に至るルートの「中辺路」(なかへち)です。

紀伊水道に面する田辺から始まり、先ず熊野本宮大社へと向かうこのルート。京の都を出て、淀川を船で下って難波の天満橋辺りで上陸し、今度は海沿いに陸路で紀伊田辺に入り、そこから山中を分け入って行くこの中辺路は、熊野詣が盛んになった平安時代には、後鳥羽天皇や上皇に同行した藤原定家、そして和泉式部も歩んだルートと云われています。

他の古道の伊勢路(いせじ)は、伊勢神宮から熊野三山それぞれの大社へと向かうルート。そして、小辺路(こへち)は、高野山と熊野本宮大社をつなぐ、およそ70kmの参詣道。また紀伊路(きいじ)は、京都の城南宮を起点に大阪府堺市や紀伊田辺を経由して熊野三山へと繋がるルート。そして大辺路(おおへち)は、田辺を海沿いに南下する那智勝浦町経由のルートです。

その中で、世界遺産となった今でも熊野古道の中で一番人気があるのが、平安時代から最も多く使われた“巡礼の道”であり、田辺から熊野本宮大社を経由して行く、今回歩く「中辺路」なのです。

その起点となる田辺市の西側の滝尻王子から熊野本宮大社までがメインの38㎞で、通しで歩く場合は途中の民宿に泊まりながら二泊三日で踏破するのが一般的行程とか。我々の様なワンコ連れは泊まれないので、南紀白浜からの日帰りで、ルートを選びながら二日間中辺路の熊野古道を歩くことにしました。

その場合の候補となるコースは3つ。

一つが、中辺路の起点となる滝尻王子から高原熊野神社までの約4㎞、2時間半程のコース。熊野三山の聖域の始まりである滝尻王子から見晴らしの良い高原まで急坂を上って行くルートとのこと。正に中辺路のスタートです。

二つ目は、熊野古道のシンボル的存在「牛馬童子」の像を途中で見る、牛馬童子口から近露(ちかつゆ)王子に向かうコースで、1.5㎞、1時間の初心者向けコースの由。因みに、その牛と馬にまたがる僧服の石像は、花山法皇の熊野詣の旅姿であるとも云われ、高さ50cmと小さくてかわいい人気の石像なのだそうです(熊野の険しき道は牛に乗り、平坦な道は馬で行けという教えとか。但し作られたのは明治期の由)。

そして3つ目が、発心門王子から熊野本宮大社に至る、中辺路のクライマックスとも云える7km、3時間のコース。因みに、発心門王子は、五体王子の1つで、ここから先が熊野本宮大社の神域とされています。

それぞれのコースへは先ず白浜からJR紀伊田辺駅に行って、そこから路線バスで向かうのですが、本数はせいぜい1時間に一本あるかどうか。また、例えば3つ目のコースの発心門口までは紀伊田辺駅からはバスを途中乗り継いで2時間半位掛かりそうです。でも熊野古道を歩くなら、何としても本宮大社までは行きたい・・・。また家内は、今回出来れば那智大社と那智の滝にも是非行ってみたいとのこと。そうすると、二日間の内、それぞれの大社を一日ずつ回る前提で各一日を割り充てるしかありません。

そこで、色々調べて検討した結果、バスではなく車で移動することにして、一日目に発心門王子から熊野本宮大社まで。二日目にこれまた熊野古道の中では有名な大門坂から那智大社を経て那智の滝までのコースを歩くことにして、車はそれぞれ本宮大社と大門坂の無料駐車場に停め、スタート地点と各大社との間を路線バスで移動することにしました。

因みに、熊野古道の名を世界に広めることに貢献したという「田辺市熊野ツーリズムビューロー」のH/Pから、各ルートの詳細なウォークマップをダウンロードすることが出来て本当に便利です。我々も事前にプリントアウトして、道中携帯し常に参照しました。

国道311号線を走り、途中から富田川に沿って次第に山道になりますが、ホテルのフロントで前日、「途中かなりの山道ですが・・・」と言われましたが、“信州人”故山道には慣れています。カーブの続く山道に入ると、交通量も多くはありません。途中、中辺路の文字が現れると熊野古道に来たことを実感します。峠を越えて川の流れが変わり、やがて本宮町に入って今度は熊野川に沿って走ると間も無く熊野本宮大社が見え、1時間10分程で9時前に到着しました。まだ早かったので、10台程しかない鳥居脇の無料駐車場に停めることが出来ましたが、もし一杯の場合は少し離れた熊野川の河川敷の広い駐車スペースに停められるのだそうです。

発心門王子行のバス(交通系ICカードは使えません)までに30分程あったので、時間の有効活用で先に本宮大社にお参りをしてから、「世界遺産熊野本宮館」前のバス停から発心門王子までは、古道を歩けば2時間以上の道のりも、バスでは僅か20分程でした。驚いたことに、乗車した10数人は我々以外の全員が外国人!。しかも欧米人が殆どなのです。以前の中山道馬籠宿から妻籠宿への“Samurai Road”もそうでしたが、こうした日本の古の道に惹かれるのは、今や外国の人たちの方が多いのでしょうか。

そして、我々も含めその乗車していた全員が終点となる発心門王子最寄りのバス停で降りて発心門王子に立ち寄った上で、全員が熊野古道を歩きます。また別の10人程の中国人の団体は貸し切りバスで来ていて、荷物はバスに積んで身軽になって、同様に全員で発心門から歩く様でした。

そうした海外からの皆さんに共通しているのは、ちゃんとトレッキング用の靴やリュック、そして殆どの人が両手にトレッキングポールを持つなど、本格的に歩く格好をしていること。このルートは日頃の登山に比べると標高差が余り無いので我々はポールは持ってきませんでしたが、同様に我々もいつもの登山用のスタイルです。

バス停に戻り「熊野古道」の書かれた案内板に沿って歩いて行きます。因みに、このバス停横に公共のトイレが在り、道程にはトイレが少ないので注意が必要です。

「ほら、やっぱりそうだっただろう!」

「もし熊に会ったら、こうすればイイ!」

と私たちに説明してくれるご主人に、奥さまが、

「また、いい加減なこと言って・・・」

「いや、これはバッファローに対峙する時の対応だけど、多分同じ筈・・・」

それをきっかけに話をすると、お二人はオーストラリアからだとか。どうして(日本でもこんな辺鄙な)熊野古道を選んだのか聞くと、

「いや、だって有名だろ!?“ World Heritage ”なんだから!」

と、当たり前のことを聞くな!と言わんばかりの答え。

伏拝王子には休憩所があり、そこで温泉水で淹れたというコーヒー(200円!)と自家製のドーナツを注文して休憩。すると、そこに先程のオーストラリアからのご夫婦も来られ、熊野古道と染め抜かれた藍染めの手拭を手に取って「これは何?」との質問に、ちょうど登山用の手拭を首に巻いていた家内が使い方を説明すると、「じゃあ記念に買うよ!」とお土産に購入するというので、コーヒー代と合わせての値段を説明。地元のオバサンお二人で休憩所を運営されていて、お客さんは殆ど外国人なのに全く英語を話されないのですが、実に逞しい限りでした。

我々は伏拝(ふしおがみ)王子にお参りして先に歩を進めます。

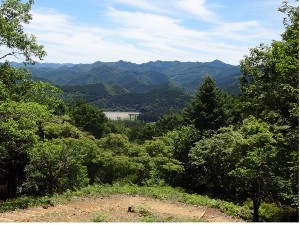

休憩所から少し階段を上った高台に在る伏拝王子は、嘗ては古道を何日も掛けて歩いて来て、ここで初めて本宮大社の旧社の場所が望めた場所で、その感激に平伏し拝んだことから名付けられたのだそうです。伏拝王子への階段脇には、道中二ヶ所目の清楚なササユリが咲いていて、現代の巡礼の旅人を癒してくれるかの様でした。

那智大社からの小辺路との合流点には、その名の通り三軒の茶店があったという三軒茶屋跡と、昔は熊野詣の参拝者から通行税を徴収したという九鬼ヶ口関所跡が在り、今は休憩所とトイレが置かれていました。そこからまた少し登り道になり、ここにも昨日の雨の影響でかなりぬかるんで至る所に水溜まりが出来ていて、スニーカーではなく、ちゃんと防水のトレッキングシューズで来て正解でした。

途中石段の古道などを歩いて行くと「ちょっと寄り道展望台」の表示があり、せっかくなので少し回り道をして寄ってみることにしました。

ここからは本宮大社ももう直ぐです。石畳の道が終わると、集落の中を通り、石の階段を下って祓殿王子を過ぎると、もう大社はすぐそこです。

コメント追加