カネヤマ果樹園 雑記帳<三代目のブログ>

前日の大雨が上がって快晴となった5月29日、南紀白浜4日目。今回の旅行の目的でもある、念願の熊野古道を歩くことにしました。

“熊野古道”というのは「熊野三山」と呼ばれる「熊野本宮大社」、「熊野速玉大社」、「熊野那智大社」の3つの大社へと繋がる参詣道のことを指し、2004年に“世界遺産”に登録されています。

そして、熊野古道には「中辺路」、「伊勢路」、「小辺路」、「紀伊路」、「大辺路」という5つの古道が存在し、その幾つもあるこの熊野詣の参詣道の中で最も多く使われた道が、田辺から紀伊山地に入り熊野本宮大社・熊野速玉(はやたま)大社を通って熊野那智大社に至るルートの「中辺路」(なかへち)です。

紀伊水道に面する田辺から始まり、先ず熊野本宮大社へと向かうこのルート。京の都を出て、淀川を船で下って難波の天満橋辺りで上陸し、今度は海沿いに陸路で紀伊田辺に入り、そこから山中を分け入って行くこの中辺路は、熊野詣が盛んになった平安時代には、後鳥羽天皇や上皇に同行した藤原定家、そして和泉式部も歩んだルートと云われています。

他の古道の伊勢路(いせじ)は、伊勢神宮から熊野三山それぞれの大社へと向かうルート。そして、小辺路(こへち)は、高野山と熊野本宮大社をつなぐ、およそ70kmの参詣道。また紀伊路(きいじ)は、京都の城南宮を起点に大阪府堺市や紀伊田辺を経由して熊野三山へと繋がるルート。そして大辺路(おおへち)は、田辺を海沿いに南下する那智勝浦町経由のルートです。

その中で、世界遺産となった今でも熊野古道の中で一番人気があるのが、平安時代から最も多く使われた“巡礼の道”であり、田辺から熊野本宮大社を経由して行く、今回歩く「中辺路」なのです。

その起点となる田辺市の西側の滝尻王子から熊野本宮大社までがメインの38㎞で、通しで歩く場合は途中の民宿に泊まりながら二泊三日で踏破するのが一般的行程とか。我々の様なワンコ連れは泊まれないので、南紀白浜からの日帰りで、ルートを選びながら二日間中辺路の熊野古道を歩くことにしました。

その場合の候補となるコースは3つ。

一つが、中辺路の起点となる滝尻王子から高原熊野神社までの約4㎞、2時間半程のコース。熊野三山の聖域の始まりである滝尻王子から見晴らしの良い高原まで急坂を上って行くルートとのこと。正に中辺路のスタートです。

二つ目は、熊野古道のシンボル的存在「牛馬童子」の像を途中で見る、牛馬童子口から近露(ちかつゆ)王子に向かうコースで、1.5㎞、1時間の初心者向けコースの由。因みに、その牛と馬にまたがる僧服の石像は、花山法皇の熊野詣の旅姿であるとも云われ、高さ50cmと小さくてかわいい人気の石像なのだそうです(熊野の険しき道は牛に乗り、平坦な道は馬で行けという教えとか。但し作られたのは明治期の由)。

そして3つ目が、発心門王子から熊野本宮大社に至る、中辺路のクライマックスとも云える7km、3時間のコース。因みに、発心門王子は、五体王子の1つで、ここから先が熊野本宮大社の神域とされています。

それぞれのコースへは先ず白浜からJR紀伊田辺駅に行って、そこから路線バスで向かうのですが、本数はせいぜい1時間に一本あるかどうか。また、例えば3つ目のコースの発心門口までは紀伊田辺駅からはバスを途中乗り継いで2時間半位掛かりそうです。でも熊野古道を歩くなら、何としても本宮大社までは行きたい・・・。また家内は、今回出来れば那智大社と那智の滝にも是非行ってみたいとのこと。そうすると、二日間の内、それぞれの大社を一日ずつ回る前提で各一日を割り充てるしかありません。

そこで、色々調べて検討した結果、バスではなく車で移動することにして、一日目に発心門王子から熊野本宮大社まで。二日目にこれまた熊野古道の中では有名な大門坂から那智大社を経て那智の滝までのコースを歩くことにして、車はそれぞれ本宮大社と大門坂の無料駐車場に停め、スタート地点と各大社との間を路線バスで移動することにしました。

因みに、熊野古道の名を世界に広めることに貢献したという「田辺市熊野ツーリズムビューロー」のH/Pから、各ルートの詳細なウォークマップをダウンロードすることが出来て本当に便利です。我々も事前にプリントアウトして、道中携帯し常に参照しました。

国道311号線を走り、途中から富田川に沿って次第に山道になりますが、ホテルのフロントで前日、「途中かなりの山道ですが・・・」と言われましたが、“信州人”故山道には慣れています。カーブの続く山道に入ると、交通量も多くはありません。途中、中辺路の文字が現れると熊野古道に来たことを実感します。峠を越えて川の流れが変わり、やがて本宮町に入って今度は熊野川に沿って走ると間も無く熊野本宮大社が見え、1時間10分程で9時前に到着しました。まだ早かったので、10台程しかない鳥居脇の無料駐車場に停めることが出来ましたが、もし一杯の場合は少し離れた熊野川の河川敷の広い駐車スペースに停められるのだそうです。

発心門王子行のバス(交通系ICカードは使えません)までに30分程あったので、時間の有効活用で先に本宮大社にお参りをしてから、「世界遺産熊野本宮館」前のバス停から発心門王子までは、古道を歩けば2時間以上の道のりも、バスでは僅か20分程でした。驚いたことに、乗車した10数人は我々以外の全員が外国人!。しかも欧米人が殆どなのです。以前の中山道馬籠宿から妻籠宿への“Samurai Road”もそうでしたが、こうした日本の古の道に惹かれるのは、今や外国の人たちの方が多いのでしょうか。

そして、我々も含めその乗車していた全員が終点となる発心門王子最寄りのバス停で降りて発心門王子に立ち寄った上で、全員が熊野古道を歩きます。また別の10人程の中国人の団体は貸し切りバスで来ていて、荷物はバスに積んで身軽になって、同様に全員で発心門から歩く様でした。

そうした海外からの皆さんに共通しているのは、ちゃんとトレッキング用の靴やリュック、そして殆どの人が両手にトレッキングポールを持つなど、本格的に歩く格好をしていること。このルートは日頃の登山に比べると標高差が余り無いので我々はポールは持ってきませんでしたが、同様に我々もいつもの登山用のスタイルです。

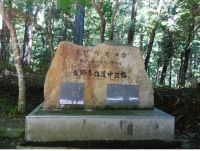

バス停に戻り「熊野古道」の書かれた案内板に沿って歩いて行きます。因みに、このバス停横に公共のトイレが在り、道程にはトイレが少ないので注意が必要です。

「ほら、やっぱりそうだっただろう!」

「もし熊に会ったら、こうすればイイ!」

と私たちに説明してくれるご主人に、奥さまが、

「また、いい加減なこと言って・・・」

「いや、これはバッファローに対峙する時の対応だけど、多分同じ筈・・・」

それをきっかけに話をすると、お二人はオーストラリアからだとか。どうして(日本でもこんな辺鄙な)熊野古道を選んだのか聞くと、

「いや、だって有名だろ!?“ World Heritage ”なんだから!」

と、当たり前のことを聞くな!と言わんばかりの答え。

伏拝王子には休憩所があり、そこで温泉水で淹れたというコーヒー(200円!)と自家製のドーナツを注文して休憩。すると、そこに先程のオーストラリアからのご夫婦も来られ、熊野古道と染め抜かれた藍染めの手拭を手に取って「これは何?」との質問に、ちょうど登山用の手拭を首に巻いていた家内が使い方を説明すると、「じゃあ記念に買うよ!」とお土産に購入するというので、コーヒー代と合わせての値段を説明。地元のオバサンお二人で休憩所を運営されていて、お客さんは殆ど外国人なのに全く英語を話されないのですが、実に逞しい限りでした。

我々は伏拝(ふしおがみ)王子にお参りして先に歩を進めます。

休憩所から少し階段を上った高台に在る伏拝王子は、嘗ては古道を何日も掛けて歩いて来て、ここで初めて本宮大社の旧社の場所が望めた場所で、その感激に平伏し拝んだことから名付けられたのだそうです。伏拝王子への階段脇には、道中二ヶ所目の清楚なササユリが咲いていて、現代の巡礼の旅人を癒してくれるかの様でした。

那智大社からの小辺路との合流点には、その名の通り三軒の茶店があったという三軒茶屋跡と、昔は熊野詣の参拝者から通行税を徴収したという九鬼ヶ口関所跡が在り、今は休憩所とトイレが置かれていました。そこからまた少し登り道になり、ここにも昨日の雨の影響でかなりぬかるんで至る所に水溜まりが出来ていて、スニーカーではなく、ちゃんと防水のトレッキングシューズで来て正解でした。

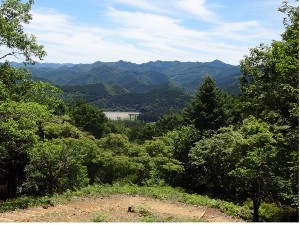

途中石段の古道などを歩いて行くと「ちょっと寄り道展望台」の表示があり、せっかくなので少し回り道をして寄ってみることにしました。

ここからは本宮大社ももう直ぐです。石畳の道が終わると、集落の中を通り、石の階段を下って祓殿王子を過ぎると、もう大社はすぐそこです。

松本から520㎞超、初めての南紀白浜。

今回5泊6日での行き帰りの移動日を運転だけに費やしたので、観光等に使えた中4日の内、最初の二日間は予報通りの雨。特に28日は南紀白浜も100㎜の大雨で、終日ホテルから一歩も外には出られませんでしたが、その前日は午後には雨が止んだので、南紀白浜の景勝地、三段壁をワンコも一緒に観光に行くことにしました。

ホテルで観光案内等のパンフレットをチェックすると、南紀白浜の観光スポットとしては、海岸線の熊野南紀ジオパークにも指定されている「三段壁」、「千畳敷」、「円月島」、そしてパンダで有名な「アドベンチャーワールド」があります。

日本列島最大の半島である紀伊半島は、ユーラシア、太平洋、そしてフィリピンの3つのプレートの沈み込みによって形成された付加体(海洋プレートが大陸プレートの下に沈み込む際に、その境界となる海溝の陸側に付加されて形成される地質構造)と、その付加体の上に溜まった前弧海盆堆積体(付加体が盛り上がってできたお盆のような海底の凹みに陸から流れてきた砂や泥が堆積したもの)、そして約1500年前の火山活動によって形成された火成岩体が隆起と浸食によって削られ、特に紀伊半島南部では独特な自然景観等を作っていて、「熊野南紀ジオパーク」として認定登録されているのですが、この1500万年前の火山の大噴火(因みに阿蘇山のカルデラを最終的に形成した大噴火は9万年前です)は、日本列島の歴史の中でも最大級と云われ、その古代の名残が、串本の「橋杭岩」や「那智の滝」など現在の南紀地方に残されているのです。

そして、先述の南紀白浜の景勝地「三段壁」、「千畳敷」、「円月島」もそのジオパークを構成するジオサイトとして認定されており、ホテルから一番近かった「三段壁」に行ってみることにしました。

その南紀白浜を代表する景勝地である50m程の高さの海岸の岩壁の「三段壁」は、解説に由ると『前弧海盆に堆積した田辺層群上部層の厚い砂岩層がつくる高さ50メートル程の海食崖(波の浸食に拠って作られた崖)です。その下部には海食洞が形成されています。枯木灘弧状岩脈の北部延長に位置し、周辺に鉱山跡がいくつか存在します。洞窟内の砂岩層から鉱床成分がしみ出し、茶褐色に変色している部分があります。また、熊野水軍の伝説が残っています。』とのこと。

三段壁は知らなくとも、源平合戦の屋島・壇ノ浦の戦いは有名ですが、その源氏側が勝利するきっかけとなったのが、熊野水軍。それまでは平家側に付いていた熊野別当湛増は、実の子である武蔵坊弁慶から源氏方への加勢を要請され、神の意向を占い、その結果に従って源氏に与(くみ)することに決め、この熊野の地から軍船200艘を率いて屋島に向けて船出して、源氏の大勝利に貢献したと言い伝えられているのだそうです。

上に戻り、崖の上の遊歩道を歩いて行くと、海に突き出た崖先の上にチョコンと載った岩を見ることが出来ますが、これが「サドンロック」とか。

もう7年近く前ですが、一度計画して直前になって断念した、世界遺産熊野古道の中辺路を歩く旅。

その時は去年16才で亡くなったナナを妹に預けて、羽田から飛行機で南紀白浜空港へ飛ぶ予定でしたが(当時次女が勤めていた外資系航空会社のアライアンスの関係で、同じアライアンス・グループの日系航空会社の国内線もファミリーチケットで乗れたので)、記憶が定かではありませんが、確かその頃ナナの具合が一時良くない時期があって、不在中に妹に迷惑を掛けてはいけないので旅行を諦めたのだと思います。

そして、その後保護犬のコユキを二匹目のワンコとして迎え入れて、結果ナナは奇跡的に元気になってくれたのですが、一方のコユキは臆病で他人にはなつかないし、以前の檻に入れられて虐待されていただろうブリーダーを思い出させるのも可哀想で、そのためケージに入るペットホテルには預けられないので、コユキが来てからは念願だった熊野古道へ行くことは、車では遠すぎるからと諦めていました。

勿論、飛行機ではなく電車で大阪から紀勢本線の特急で行くことも可能ですが、電車移動だと途中ワンコが休憩できるポイントも無いので、行くとしたらSAなどの屋外でナナとコユキが休める車で行くしかありません。しかし車だと、松本から南紀白浜へは520㎞以上のロングドライブなのですが、今回はコユキも一緒に電車ではなく、その車で行くことにしました。

と言うのも、昨年軽井沢のドッグヴィラのあるホテルに滞在した時に、居合わせた我々よりも年配の山梨県在住のご夫婦から、車で南紀白浜迄行ってとても良かったことをお聞きして、「車で大丈夫ですよ!」と勧められ(おだてられ?)、(少なくともご夫婦よりは若輩の)我々も車で行くことにした次第です。

昔、ハワイに遊びに行く家族たちを送って、松本から成田往復600㎞を運転した時は最後疲れて本当に大変だったのですが、2年前だったか、松本へ帰省する長女と一緒に車で帰るため、旅行先の京都から彼女の麻布台のマンションまで500㎞弱運転したのですが、ACCを使ったら全然大丈夫だったのです。

今はACCさえあれば、高速道路ならアクセルもブレーキも一切不要。ただハンドルを握っていれば良いので、500㎞を超える様な長距離運転でも脚は然程疲れません。

今回の南紀白浜行はロングドライブになるので5泊としたのですが、疲労をふまえ、初日と最終日は移動のみに充てるだけにして他に予定は入れませんので、道中必要なら何度でも休みながらノンビリ行けば良いし、焦る必要もありません。従って、5泊6日の中で観光に使えるのは中4日間だけになります。

唯一の問題は5月末の天気が雨予報で、しかも台風も発生した由。地元での登山なら天気の良い日を選べば良いのですが、数少ないドッグヴィラの予約を直前になって取り直すのは不可能なので、元々計画した日程で行くしかありません。

行き帰りの日を除くと、中4日中二日間は雨予報。そこで、残り二日間を熊野古道に充てることにします。

2004年に世界遺産に登録された熊野古道。

熊野古道の中辺路(なかへち)は、田辺市の起点からメインの熊野本宮神社までを通しで歩くと40㎞近くあるので、本来は途中民宿などに二泊くらいしながら踏破するコースなのですが、ワンコ連れだと(泊めてもらえず)無理なので、日帰りで滞在先のドッグヴィラの在る南紀白浜町まで戻らないといけません。そのため全行程歩くのは到底無理で、行程の最初と最後をそれぞれ(帰路はバスも使って)日帰りで二日間歩くつもりです。

表示された経路は、中央道から東名を経由して名神、そして京都の手前から京滋バイパスに入り、第二京阪、阪和、紀勢道路へと、宇治から枚方・門真、堺を経て和歌山へ至るルートで、ゴールの南紀白浜まで520㎞ちょっとの表示です。

この日は日曜日だったので、そこそこ混んでいましたが、ルート上には特に渋滞箇所は無く、途中、いつもの名神一宮SAのドッグランで休憩し、初めての大阪府内の運転でしたが無事和歌山県に入ったので、阪和道の紀ノ川SA(和歌山市)で二度目の休憩を取りました。広々として気持ちの良いSAでした。個人的には「紀の川」と聞くと、何となく有吉佐和子が連想されます。因みに紀の川は奈良県内では吉野川と呼ばれていて、和歌山県に入ってから名称が変わります。

信州や青森の消毒や草刈りで機械が入る平地やなだらかな丘陵地のリンゴ園と違い、所に拠ってはかなりの急斜面に石垣まで組んで段々畑の様にして植えられているミカン畑。限られた平地は田んぼに使うためか、或いはその方がむしろ日当たりが良いのか・・・。ただ(嘗ては)同じ果樹農家のハシクレとして、その一方での剪定や消毒、収穫時などの農作業の過酷さを想います。

でも夕刻、ホテルの近くから見た紀伊水道に沈む夕日はキレイで、本当に海に来たことを実感しました。

ラーメン好きとしては、松本市内でも(「寸八」とか「麺匠佐藤」とかの行列店は避け)「わかまつ」や塩尻市の「国堺」などのラーメン店で、好みの醤油ラーメンを食べるのも楽しみですが、イチイチ車で行くのも面倒臭いし、やっぱり毎回独りで食べるのも何だか寂しい(娘たちは結構ラーメン好きなのですが、家内はラーメンが全然好みではない)ので、時には自宅で自家製のラーメンを作って楽しんでいます。

この内、さすがに麺とスープは自家製、自分で作るというのはちょっと無理なので、出来合いの麺と小袋入りのスープが何種類(ちゃんと味噌、醤油、塩、とんこつなどがあります)かスーパーに売っているのでお好みを買ってきます。またメンマも同様です。

売られている中には、勿論全国の有名ラーメン店監修という大手食品メーカーの生麺もありますが、値段も高いので、その場合に重宝するのは、個別に売られている(個人的に好みの)細縮れ麺の中華麺と、同様に小袋で売られているラーメンスープ。私の場合は、鶏ガラ系の醤油スープ一択なのですが、それでもサッポロとか比内地鶏とか結構色々あった中で、全て試してみて、甘味と塩味、旨味とコクのバランスが自身の好みに一番近くて気に入ったのが、こちらの二種類のスープ。でもどちらも決して値段の高いスープではありません。

先ずはフライパンで炒めて、周りにこんがりと焼き色を付けてから、レシピを参考に、醤油と砂糖、酒でタレを作り、青ネギ、生姜、ニンニクを隠し味に加えて、一時間ほどコトコト煮詰めて出来上がり。

粗熱を取ってから出来るだけ薄くスライスして、残ったタレに漬けて冷蔵庫で保存します。一週間弱しか保存出来ないので、結構一度にチャーシューメン的に何枚も使うことになり、自宅でのラーメンも結構“豪華“です。

細麺の縮れ麺は、指定時間より短い好みの固茹でにしています(例えば、ツルヤの信越明星製のこの麺は、1分半の茹で時間が標準ですが、1分10秒で)。更に余裕があれば、トッピングにゆで卵を加え、ネギを薬味に添えて粗挽きのブラックペッパーを掛ければ、自家製醤油ラーメンの完成です。

こうして、時々、前話の冷やし中華や焼きそば、そしてラーメンも自宅で作って楽しんでいます。

家内が次女の所に手伝いに行って一人の時、無類の(多分)麺好き人間の私メとしては、チャンスとばかり外出して好きな醤油ラーメンや信州そば、或いは「たけしや」の焼きそばでも食べに行けば良いのですが、何となく一人で外出するのも億劫で、面倒臭くて(信州弁では「ずくが無い」と言います)、「しょうがない、自分で作るかぁ・・・」と独り言を呟きながら、ランチ用に自分で作っても結構美味しくて満足している麺類、それは冷やし中華と焼きそばです(と、今回も些か前置きが長くなりました)。

自宅で冷やし中華と焼きそばを食べる時に使っているのは、どちらも“マルちゃん”でお馴染みの「東洋水産」のロングセラー商品、所謂冷やし中華の「冷やし生ラーメン」と「マルちゃん焼きそば」です。

どちらも3食入りで、近くのスーパーマーケットでは値上げ後の最近は250円前後で販売されています。

同社のH/Pに依ると、この東洋水産の「冷やし生ラーメン」は東日本(北海道、東北、甲信越、関東、静岡、中京、北陸)で販売されているとのこと。

因みに、西日本(近畿、中国、四国、九州、沖縄)向けには「冷し中華」という名称で、同じ3人前 の生麺が2013年から販売されていました。また、北海道限定で、「北の味わい 黒酢入り醤油だれ冷しラーメン」という2人前の生麺が2022年から販売されているようです。

ネット記事にあった東洋水産のコメントに拠ると、「冷し中華」という名称は1970年代頃から一般的に使われる様になったのに対して、「冷し生ラーメン」は1966年の発売だったため、当初「冷やしラーメン」という名称で販売が開始され、その後1976年(昭和51年)に「冷し生ラーメン」と改名されたとのこと。

山形を中心とする東北地方には、暑い夏に普通のラーメンを冷たくして食べる「冷やしラーメン」が存在していて、次第に全国にも広まってきたことから、それとの混同を避ける意味もあったのでしょう。しかし、北海道限定では「冷やしラーメン」が定着している様ですし、逆に西日本は10年前から「冷やし中華」として統一されているようです(但し、関西では一般的な「冷麺」という呼称は使われてはいません)。

具は、外で食べても、キュウリやハム、錦糸玉子にトマトと、自宅でも十分作れるレベルですので、スープ(醤油ダレ)さえ確保出来れば、わざわざ外で食べなくても十分自宅で満足出来る冷やし中華が作れます。

もっと酸味が強いスープが好みであれば、瀬戸内レモンだれという酸味を増して更に極細麺を使った商品も販売されています。

東洋水産の「焼きそば」に関して、ネット検索で見つけた東洋水産への取材記事に拠ると、1975年(昭和50年)の発売開始以来50年近くもの間、驚くべきことにこれまでに一度もテレビCMをしていないのだそうです。

焼きそばは当時外食で食べるもので、家庭用のチルド麺を提供するところは殆ど無かったのだそうです。

「マルちゃん焼そば」が発売された1975年(昭和50年)当時は経済成長時代で、大都市でも町中にうどんやそばの生麺を作って販売する中小の製麺所がたくさん存在していて、業務用は勿論、家庭用の麺もこれらの製麺所が担っていたのだそうです。

「マルちゃん焼きそば」は蒸し麺だったので、町中の製麺所とは直接競合しないのだそうですが、全国の中小の製麺所との共存共栄を望んだ結果、“敢えて派手なコマーシャルはしない”と決めたのだそうです。

それまでは町の食堂や、それこそ定番の夏祭りの屋台など外食で食べるモノだった焼きそばを家庭でも十分美味しく食べることが可能にしたのは、CMなどしなくても日本中で食べられる様に広まった、この「マルちゃん焼きそば」のお陰と言っても決して過言では無いと思います。

今では他にも焼きそば商品はたくさんあり、家庭で作れる焼きそばの選択肢は随分増えました(個人的には太麺が好み)が、初めて家庭で楽しめる焼きそばを提供し、いまだにロングセラーを続ける「マルちゃん焼きそば」の“家食”への功績は大だと思います。

【追記】

併せて、第1178話の「カップヌードル讃歌-カップ焼きそば」も是非参照ください。

昨年8月に横浜に暮らす次女に二人目が生まれ、婿殿の勤める総合病院で出産した方が何かっても安心なことから、一人目同様に松本への里帰り出産では無く、退院後も横浜のアパートで生活しています。

そのため退院直後だけではなく、その後も独りで二人見るのは大変だということから、婿殿からの依頼もあって、家内が孫の世話と家事の手伝いに毎月10日間から2週間ほど横浜に行っています。

ということで、その間私メはコユキと一緒にずっとお留守番生活・・・です。

料理は嫌いではないので、自炊も別に苦になりませんし、それがイヤになれば外食でもテイクアウトでもすれば良いし、あとは掃除洗濯も別に機械がしてくれるので(特に洗濯は、しようと思えば乾燥までそのまま自動でしてくれます)、特段困ることはありません。

唯一、個人的に面倒臭いと感ずるのは入浴後の浴槽の掃除なのですが、これも(一人では水が勿体無いので)使わなければ良いので、近くの日帰り温泉で済ませています(却って高上りかもしれませんが、たった一人の場合、浴槽とシャワーに使う水道料とお湯を沸かすガス代って、日帰り温泉と比べてどうなんでしょうか・・・???)。

些か前置きが長くなりました。

家内が不在でも食事を取らないといけません。ただ、食材が冷蔵庫に何も無くて、本当はスーパーに買い出しに行かないといけないのですが、何となく面倒臭くてついつい行きそびれてしまいました。

買い置きのパスタや頂いた乾麺もあるのですが、お昼に麺類を作って食べたので食指が動きません。

「うーん、どうしよう・・・???」

ビール飲んで寝ちゃおうかとも思ったのですが、お腹が空いて眠れそうにありません。

冷蔵庫を見ると野菜室にキャベツがありました。そこで仕方なく作ったのが・・・キャベツ焼き???謂わば、具材がキャベツだけのお好み焼き・・・です。

「ヨシ!明日はちゃんとスーパーに買い出しに行こっ!と・・・」

奥さまが毎月横浜の次女の所の手伝いに今月行く前に、せっかく慣れつつある体が忘れない様にまた山に登っておきたいとの仰せ。そこで、本当は花が咲く頃に登ろうと思っていた美ヶ原へ、今回もまた三城からの百曲がりコースで登ることにしました。

そこは“山の民 信州人”である地元民の特権として、天気予報を見ながら快晴の日を選んでの山行です。

リタイア後、クラツーの「女性のための登山教室」に2年間通った家内に付き合って始めた登山。まさに典型的な今流行りの“中高年登山”ですが、“日本の屋根”に暮らす“山の民 信州人”としての最大のメリットでもありましょう。

その中で地元の山故に、2018年に登り始めてから今回が7回目となる美ヶ原。コロナ禍の2021年を除けば、足慣らしも兼ねて毎年必ず美ヶ原へ登っているのですが、最初の頃に美ヶ原でお会いした県の環境レンジャーの方からの、4つほどある美ヶ原の登山ルートの中では百曲がりコースが一番変化があるのでおススメというアドバイスに従い、毎回三城からの百曲がりコースで登っています。そして、このコースは美しの塔に刻まれている「美ヶ原溶岩台地」や『高原詩抄』に収められている私も大好きな「松本の春の朝」などを詠んだ、信州ゆかりの“山の詩人”尾崎喜八が登ったコースでもあります。

美ヶ原へはビーナスライン等を使えば車で上まで行けてしまいますが、美ヶ原自体もれっきとした「日本百名山」の一峰です。その名の通り2000m級の広い台状の高原ですが、山頂は2034mの王ヶ頭。ただ頂上付近にはホテルとテレビ塔が林立しており、王ヶ頭で登頂記念の確認をすることを除けば、むしろ2008mの王ヶ鼻からの方が北アルプスから八ヶ岳までぐるっと270度(!?)、まさに圧巻の眺望を楽しめます(浅間山は王ヶ頭周辺からの方が見易い)。しかも、日本百名山の実に1/3の名峰たちが望めるという絶景の“アルプスの展望台”でもあります。(下の写真は、三城いこいの森の駐車場から仰ぎ見た、美ヶ原山頂の王ヶ頭です)

三城「いこいの広場」の登山者用無料駐車場には既に10台近く車が停まっていて、我々も有料トイレなど準備を済ませ、7時55分に登山開始です。ここが標高1450mとのことですので、山頂までは標高差約600m弱の山旅です。登山口から「塩くれ場」まで3.5㎞という表示。

広小場の東屋で休息し、暑くなりそうでしたので長袖を脱いで半袖になり、登山再開。ここから百曲がりの本格的な山登りが始まります。

直ぐに板状節理で平べったく割れた鉄平石が道をガレ場の様に覆っていて、歩き辛いことといったらありません。また浮石の様になっていて、乗ると滑る場合もあるので注意が必要です。

そんな登りの途中、至る所にタチツボスミレに始まり、黄色いキジムシロや初めて見るミヤマエンレイソウ(シロバナエンレイソウ)などの花が迎えてくれました。

園地から王ヶ頭まで2.2㎞と表示されていますので、その先王ヶ鼻までは園地からは3.5㎞位でしょうか。

途中烏帽子岩などのスポットで写真を撮ったり休憩したりする人たちもおられ、皆さんそれぞれに絶景を楽しんでいますが、我々はそのまま王ヶ頭からは砂利道を歩いて王ヶ鼻へ。

快晴の日を選んで来たこともあって、左から八ヶ岳、富士山、そして甲斐駒、北岳、間ノ岳、仙丈の南アルプス。そして木曽駒の中央アルプスから御嶽、乗鞍、更に穂高連峰から槍、常念、鹿島槍から五竜、白馬連峰へと山並みが続きます。“アルプスの展望台”に相応しい眺望が、眼下の松本平を飛び越えた先に拡がっていました。余談ですが、伊那谷では木曽駒ではなく単に駒ケ岳か西駒と呼び、甲斐駒は東駒となります。昔仕事で飯田に伺った折に、木曽駒と言ったら地元の方にやんわりと訂正されてしまいました。

途中、私たちより年配ですが、ベテランと思しき“地下足袋”の登山者が“跳ぶ”様に追い抜いて行かれました。暫くして女性の方も・・・。

無事広小場に着くと、先程時間差で追い抜いて行かれた年配の方々が東屋で登山用バーナーとコッヘルで調理して昼食を摂られていました。上は強風でバーナーが使えそうもなかったので、風の無い広小場まで下山して昼食にしたとのこと。我々同様に地元松本在住のご夫婦だそうで何度も美ヶ原へ登られているのだとか。広小場から茶臼山経由でのルートもあるのですが、お聞きすると、そちらは台風でかなり登山道が流されたり荒れてしまったので止めた方が良いとのことでした。我々も東屋のベンチをお借りして、脱いだ上着をリュックに仕舞いお礼を言って先に歩を進めます。

ここからは沢沿いのなだらかな下り坂がオートキャンプ場まで続きます。新緑の中、沢の水音が涼しげで心地良く、広小場の近くの説明版にもあったガマズミ科のカンボクのアジサイに似た白い花が印象的でした。

美ヶ原の高原では上着を羽織らないと半袖では寒く感じる程風が強かったものの、今回は快晴の日を選んで来たこともありますが、7回の中では今までで一番の絶景でした。

“アルプスの展望台” の名の通り、素晴らしい眺望を堪能した美ヶ原への山旅でした。