カネヤマ果樹園 雑記帳<三代目のブログ>

次女のところの孫たちの世話で手が離せない家内に代わって、長女の方のサポートが少し必要になったため、11月末、私メがコユキを連れて数日ですが上京する機会がありました(コユキだけになってからは、ペット用のリュックに入って一緒にあずさで上京しています)。

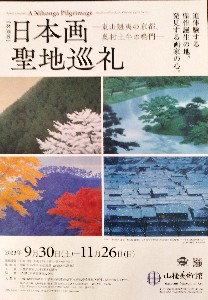

東京滞在中、寄席の四つの定席は残念ながら聴きたいと思う噺家はどこにも出演していなかったので、滞在中唯一の外出で、前回の上京中に行けなかった「山種美術館」の特別展「聖地巡礼展」を見に行ってきました。

東京滞在中、寄席の四つの定席は残念ながら聴きたいと思う噺家はどこにも出演していなかったので、滞在中唯一の外出で、前回の上京中に行けなかった「山種美術館」の特別展「聖地巡礼展」を見に行ってきました。今回の美術展では、絵画における“聖地巡礼”を「作品の題材となった地や、画家と縁の深い場所に赴くこと」として、山種美術館が所蔵する日本画の主題とした場所を、画家が語った制作の経緯や残された現地でのスケッチと、それらを基に撮影された現地の写真なども併せて展示されているのです。

画伯が川端康成から「今描かないと“京都”は無くなります」と言われことを契機に描いたという、1968年に発表された「京洛の四季」の4枚のシリーズは、既に12年前にこの山種美術館で見ているのですが、今回の展示での目的は、既に一度視ている絵画そのものではなく、描かれている東山の町屋を描いた風景が旧京都ホテル(現ホテルオークラ)から見た景色というのは知っていましたが、その中に描かれている大屋根の本堂がどのお寺なのかを、今回はその現物の写真を見て自分の目で実際に特定したかったのです。

今回行ったのは平日でしたが、さすがは人気の山種美術館。事前のオンライン予約こそ不要でその場で直接入場が可能でしたが、私メ同様シルバー世代を中心に結構混んでいました。しかもヒトゴトながら嬉しかったのは、中に欧米系のご一家が小中学生くらいの姉弟のお子さんたちも含め、英語のパンフレットを参考に熱心に鑑賞されていたこと。インバウンドの観光客ではなく、おそらく日本に住まわれている外国人ご一家だと思われますが、有名な観光地巡りではない、こうした日本画の鑑賞を通じて日本観光をされている姿に大いに感心した次第。

(*奥田元宗「奥入瀬(秋)」の一部分のポストカード)

さて斯く言う私メも、北から南へと地域ごとに展示されている作品を見て行く中で、これまた再会となる、 “元宗の赤”と云われる元となった奥田元宗の「奥入瀬(秋)と「松島暮色」。また、所蔵作品の中では最近の作品である桜を描いた石田武「千鳥ヶ淵」(2005年)。そして前回視て大変感動し今回再会となる「吉野」(2000年)の桜に改めて魅入り、その場で暫し足が止まります。

図案科で洋画や日本画も学んでいたとはいえ、50歳を過ぎてから独学で本格的に日本画を始め、2年後の1973年に第2回山種美術館賞で大賞を受賞したのだそうです。

今回の展示の中にも、先述の桜を描いた2点だけではなく、奥田元宗の「奥入瀬(秋)」に並んで大作の4枚の連作という「四季奥入瀬」の中から「秋韻」も展示されていました。

他にも、石本正「飛騨の酒倉」は、瀬戸川と説明にありましたので、5年前に行った街中を流れる清流と白壁の土蔵の街がとても印象的だった飛騨古川です。ということは、描かれている“酒倉”は飛騨古川の地酒「蓬莱」の酒蔵でしょうか。また新潟の蒲原を描いた横山操「蒲原落雁」は、冬の雪原となった田んぼの刈った稲を架けて干すハザ木が印象的。信州では稲を刈り取った後の田んぼに三脚に脚を組んで長い棒(ハゼん棒)を渡し、そこに稲束を架けて行くのですが、初めて新潟から山形へ村上から先は高速が無く、一般道を走った時に、枝卸しをした本物の木々が数メートル間隔で何本も植えられていて、それが稲を架ける“ハザ木”だと知って、同じ稲作でも地方によってその違いにとても驚いたことがありました。

他にも、北野天満宮の樹齢600年の大欅の老木を描いたという山口華揚の「木精」(こだま)は、説明書きに由れば「この木を写生した日の夕方、北野天満宮から路面電車で2駅の居酒屋神馬(しんめ)に行き、すっかり酔ってしまい、帰宅途中に再び北野天満宮に寄り、大欅の根元でひと眠りしてしまった」という華揚の逸話が紹介されていました。

因みにその「神馬」は、酒飲みのバイブルでもある高校の大先輩太田和彦センセの著書「居酒屋百名山」にも登場する京都の伝説の老舗居酒屋です。その著作の中に紹介されている、その最盛期を支え96歳で亡くなるまで店に立っていたという名物女将「とみ」さんのエピソードとして、分け隔ての無い気風で警察や顔役にまで一目も二目も置かれ、『チンピラが舞台の切符を何枚か売り付けに来ると、黙って10枚買って「見に行かんからやるわ」とその場で返し、以降チンピラはおとなしく飲んで帰るようになった。』という逸話を紹介していました。また、『祇園ばかりが京都ではない。京都にも庶民生活があり、居酒屋で酒を飲む』として、嘗て「神馬」の常連だった京都在住の文化人を何人か挙げているのですが、以前読んだ時は気に留めなかったその中に山口華揚の名も確かにありました。

鷹ヶ峯の桜を選んだ「春静」、夏の修学院離宮の松を描いた「緑潤う」。小倉山のモミジのそれぞれ紅葉と黄葉を描いた「秋彩」、そして今回のお目当ての冬の京都を描いた「年暮る」。

その「年暮る」の解説で、実際に旧京都ホテルから撮られた東山魁夷が描いた頃の同じ東山方面が撮影されたモノクロの写真からは、位置的にも確かに「要法寺」の大屋根であろうことが確認出来ました。

以前あの界隈をウォーキングがてら歩いた時に、「これかな?」と勘違いした「妙傳寺」は二条通に近い所に在るのですが(妙傳寺の本堂の屋根は東西向きなので、「年暮る」の中に描かれているお寺の南北の大屋根とは違うのが分かります)、また実際の「要法寺」はもっと南の東山三条に近い場所に在りました。

そして、今回現物の「年暮る」に再会して感じたのは、「こんなに雪の粒が大きく描かれていたんだ」ということ。実物を見ないと気が付かない、新たな発見でした。県立信濃美術館の東山魁夷館にも全く同じ構図(但し川端通を走る自動車は描かれていません)の「年暮る」の習作があって、こちらも10年前に見ているので、「年暮る」を見るのは今回が3度目なのですが、習作は青色が薄くて少し黄味掛かっているので受ける印象が全く異なります。全体に青色が強調されたこの「年暮る」の方が、しんしんと雪が降る大晦日のしーんと静まり返った様子が、この青色だからこそより伝わってくる気がします。

そのため、この絵を視ていていつも感じるのは、NHK「ゆく年くる年」中継で必ず登場する知恩院の除夜の鐘の音が、知恩院自体は京都ホテルから望む東山方面を描いたこの絵の中には勿論描かれてはいないのですが、この絵の中の静まり返った京の街から聞こえて来る気がすることでしょうか・・・。

皆様におかれましては、どうぞ良い年をお迎えください。

カネヤマ果樹園一同+コユキ