カネヤマ果樹園 雑記帳<三代目のブログ>

10月中旬、出張で金沢でのイベントに参加するため、長野駅から北陸新幹線で金沢へ向かう長女。当日は、その日の内に金沢入りすれば良いとのことだったので、その前に「小布施ワイナリー」で婿殿用にワインを買いたいとのこと。小布施ワインを扱う都内や松本の指定店に行っても品切れの店が多く、コロナ禍故現在試飲は行われてはいないそうですが、製造元のワイナリーに行けば欲しいワインが買える筈との由。それを受けて奥様が、

「じゃあ、最初に須坂でブドウを買ってから小布施に行って、新栗のモンブランも食べよう!」

との仰せ。

須坂には毎年ブドウを買いに行くのですが(例えばナガノパープルは須坂の長野県果樹試験場で生み出された新種ですが、須坂中野地区は信州の中でもブドウとリンゴの本場。従って、値段もですが、それ以上に特にブドウは味と見栄えは、同じ長野県で云えばブドウの産地である松本の山辺や塩尻の桔梗ヶ原、また新興の生坂村も、まだまだ須高地区や中野エリアには敵いません。

そこで最初に須坂に在る生産者直売所に寄って、次女の所に送るブドウや自宅用のブドウを購入。ナガノパープルやシャインマスカットの他に、試しにこれまた県の果樹試験場で開発した皮ごと食べられるという新品種「クイーンルージュ」も購入してみました。

順番を待つ間に、「桜井甘精堂」と「小布施堂」で、長女も家内も会社のお仲間や次女の所へのお土産の栗菓子を購入。それにしてもこの日は平日なのですが、小布施の街は新栗を目当てか、老いも若きも女性の観光客の皆さんで溢れていて、私メが(田舎臭くて)地元民に見えたのか、関西からのオバさま方らしき一団から「北斎館」への道を聞かれました。

「あ、それならあちらに看板がありましたよ。私たちも観光客ですけど・・・。」

(後で娘から「そんなこと付け加えなくてイイ!」と窘められましたので、些か嫌味ぽかったかと反省しました・・・)

私たちは買い物をするために「桜井甘精堂」の本店に車を駐車したのですが、そこでお菓子を購入した際に「栗の木テラス」に行くなら駐車したままで構わないとのこと。「栗の木テラス」にも専用の駐車場が歩いて直ぐの所にあるのですが、お言葉に甘え有難くそのまま駐車させていただいて「栗の木テラス」へ向かいました。道を挟んで本店の対面に「桜井甘精堂」の和食と甘味処「泉石亭」があり、その少し先の風見鶏の付いた尖塔のある洋館が「栗の木テラス」です。

モンブランのケーキ一つなら30分くらいかと思いきや、家内曰く、

「ここは紅茶がおススメで、淹れ立ての紅茶をポットで出してくれるので、何杯も飲めるから結構時間が掛かるかも・・・」

とのこと。

「そしたら、またお皿に載せてもろうて、どこかで食べよか?」

と、本当に大き目のお皿を手にして中に入って行かれました。サスガです・・・。

ただ個人的に思ったのは、都会の行列店であるように、順番待ちする際に携帯番号も記入させて、順番になったら店側がそのお客さんの携帯へ連絡すれば(狭い歩道まで塞いで)行列しなくても良いのに・・・ということでした。

勿論、その分人手と時間は掛かりますが、県内で一番面積の狭い(人口密度は高い)自治体でコンパクトな小布施町ですので、並んでいなくても徒歩範囲内で直ぐに戻られる筈。行列は「桜井甘精堂」に限りませんので、そうした工夫も栗で町おこしをしてきた小布施全体でのおもてなしの筈・・・。

新栗を使ったモンブランは520円。ポットでサーブされる紅茶が600円~700円台。注文を受けてから紅茶を淹れるのに結構時間が掛かる様です。それぞれモンブランと家内と娘がお好みの紅茶(アールグレイとウバとか)、私はコーヒーを注文。コーヒーもポットに入って。2杯分は優にありましたので、650円だったか、値段のわりにはお得感がありました。待ち時間含め、入店から我々も40分程。新栗のモンブランと共にゆったりとした時間を過ごすことが出来ました。「小布施堂」の朱雀は今では1800円とのことですが一人では食べきれない程大きいので、男性の私メは正直途中で飽きてしまいますので、付き合うのなら(別に無理して食べなくても良いのでしょうが)むしろ「桜井甘精堂」のモンブランの方が有難い。

新栗を使ったモンブランは520円。ポットでサーブされる紅茶が600円~700円台。注文を受けてから紅茶を淹れるのに結構時間が掛かる様です。それぞれモンブランと家内と娘がお好みの紅茶(アールグレイとウバとか)、私はコーヒーを注文。コーヒーもポットに入って。2杯分は優にありましたので、650円だったか、値段のわりにはお得感がありました。待ち時間含め、入店から我々も40分程。新栗のモンブランと共にゆったりとした時間を過ごすことが出来ました。「小布施堂」の朱雀は今では1800円とのことですが一人では食べきれない程大きいので、男性の私メは正直途中で飽きてしまいますので、付き合うのなら(別に無理して食べなくても良いのでしょうが)むしろ「桜井甘精堂」のモンブランの方が有難い。

娘は今までお店で完売していて買えなかったという念願の婿殿用のワインを、赤白合わせて4本購入することが出来た様です(我々が車で持ち帰ります)。因みに、小布施ワインは、20年以上も前でしょうか、ANAの国際線ファーストクラスで提供されるワインに採用されて話題になりました。小さなワイナリーで、アクセス道路も狭く、駐車場も数台しか停められません。県外からもファンの方が来られてはいましたが、行かれる際は覚悟が必要でしょう。

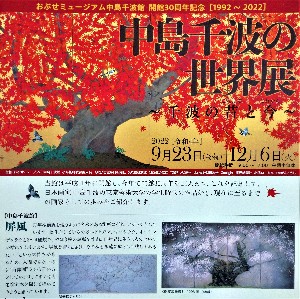

その後まだ時間に余裕があったので、私メの希望でこれまた8年振り(第798話)の「小布施ミュージアム」の「中島千波館」へ寄ることにしました。桜の絵で有名な現代を代表する日本画家、東京芸大名誉教授でもある中島千波画伯の作品を常設展示する町立美術館です。ちょうど開館30周年記念として記念展が開催されていました。

「 拾われぬ 栗の見事よ 大きさよ 」

江戸時代から、その一茶だけではなく、葛飾北斎が地元の豪商高井鴻山を何度も訪ね、龍の肉筆画を小布施の寺院の天井に残すなど歴史ある処ではあるのですが、近年そうした文化遺産も活かしつつ、栗で(江戸時代から続く老舗の栗菓子店等が在ったにせよ、或る意味栗“だけ”で)町おこしをした小布施。

アクセス的には(公共交通網では)決して便の良いロケーションでは無いのにも拘らず、今や年間120万人が訪れるという小さな町のその集客力には、ただただ感嘆符が付く程に感心の一言でした。