カネヤマ果樹園 雑記帳<三代目のブログ>

7月24日、朝のウォーキング。山歩きのためにトレーニングを兼ねて城山に登り、その後旧開智学校から松本城、四柱神社を経て深志神社へと歩きます。松本の市街地、お城が標高600m(市役所は592m)で、城山が大体700mですので、100m登るのですが、渚からだと宮渕辺りからいきなり坂になるため、一気に100mの急登という感じで結構トレーニングになりますし、時間があれば城山トレイル(遊歩道)で770mのアルプス公園まで行けば、市街地に居ながらにしての“プチ登山気分が味わえます。

城山から下り、旧開智学校から松本城公園に行くと、お城の北側のお堀にはハスやスイレンが今年も鮮やかに花を咲かせていました。お城から四柱神社でいつも通りにお参りして、続いて天神の深志神社へと向かいます。

城山から下り、旧開智学校から松本城公園に行くと、お城の北側のお堀にはハスやスイレンが今年も鮮やかに花を咲かせていました。お城から四柱神社でいつも通りにお参りして、続いて天神の深志神社へと向かいます。すると、境内には何本もの祭りの幟が建てられ、もう既に朝早くから色鮮やかな舞台が10騎程境内に勢揃いしていました。深志神社の天神祭りです。手水舎にも花が浮かべられていて、祭りの境内に文字通り華を添えています。

コロナ禍は収束してはいませんが、“With コロナ”で三年振りに京都でも祇園祭の山鉾巡行が行われたとか。祇園祭の起源は平安時代に京都で流行した疫病(コレラだった筈)を鎮めるため、矛をつくり疫病の退散を祈願したのが始まりです、そのため今でもその象徴である長刀を飾る長刀鉾が先頭を練って進みます。ですからコロナ禍こそ、京の庶民である町衆の疫病などに負けず疫病退散の気概を示すべく、祇園祭は実施されて然るべきなのです。

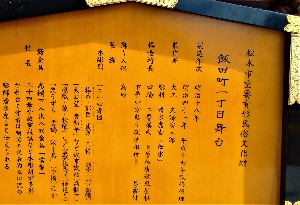

『信濃守護・小笠原貞宗が戦勝に感謝し、暦応2年(1339年)に戦の神でもある諏訪明神を祀って創建し、その後永正元年(1504年)、小笠原氏の家臣が深志城(松本城)を築城すると、当社を城の鎮守・産土神として崇敬。その後武田に占領されて社殿は荒廃したが、豊臣の時代になり、小笠原氏が信濃に復帰して社殿を修造し、深志城の南方の鎌田村に小笠原氏によって勧請され創建されていた天満宮(鎌田天神)の分霊を、宮村宮の北の新宮に奉遷した。そのため、本来は諏訪社の建御名方命の方が主祭神であるが、天満宮の方が有名となり、深志天神・天神様と呼ばれるようになった。

江戸時代も松本藩累代藩主の崇敬を受け、松本城下の南半分の商人町の総氏神ともなった。』

従って、深志神社は松本城下の庶民の氏神として、今でも天神祭りが松本の町を挙げてのお祭りなのです。

そのために、宵宮である24日(日)の朝6時から各氏子町会の舞台を収納している倉庫から引き出されて祭神である深志神社に全舞台16騎の内14騎が奉納され、神様のお祓いを受けてから各町会の場所に向かったのだそうです。

コメント追加