カネヤマ果樹園 雑記帳<三代目のブログ>

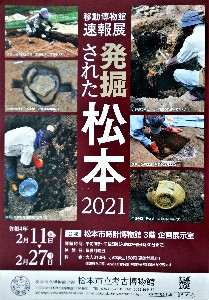

その松本版である「発掘された松本2021」速報展が、移動博物館として今年も松本市時計博物館で、2月の11日から27日まで行われましたので、今年も見に行ってきました。

週末は混むかもと、行ったのは平日火曜日の2月22日。

市立時計博物館は、松本市に寄贈された全国でも有数の古時計コレクションとされる「本田コレクション」を収蔵展示する市立の博物館で、ここの3階で毎年「発掘された松本」の速報展が開催されています。市立の考古博物館は、古墳群や朝廷の勅使牧が置かれていた中山にあるのですが、街中からは少々離れているので、速報展とはいえ街中の時計博物館で開いて貰えるのは考古ファンとしては有難い限りです。

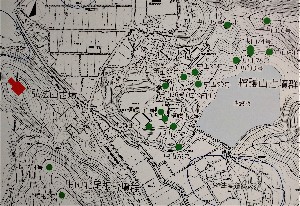

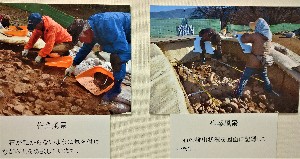

今回の展示内容は、あがたの森に在る弥生時代から平安期の大規模集落の県町遺跡、波田(注1)の縄文時代から中世までの真光寺遺跡、弘法山の第三次発掘調査、そして松本城の三の丸と外堀発掘調査の5件。個人的には、東日本最古級の前方後方墳、弘法山古墳の再調査の結果が一番の関心事でした。

弘法山古墳も、そうした古墳の形状などから今後新たな発見もあるのかもしれません。

他の展示では、あがたの森一帯に拡がっている県町遺跡の発掘調査をとても興味深く感じました。県町遺跡は弥生から平安時代に至る大規模集落だそうですが、今回で実に22回目の発掘調査とのこと。そして今回発掘した場所から、これまで全国で数例しかないという黒曜石製の帯飾りが発見されたとのことで、今回の速報展で展示されていました。これは県内では初めての石製の帯飾りで、官人(役人)が着る朝服に付ける腰帯の飾りとのことです。

他の展示では、あがたの森一帯に拡がっている県町遺跡の発掘調査をとても興味深く感じました。県町遺跡は弥生から平安時代に至る大規模集落だそうですが、今回で実に22回目の発掘調査とのこと。そして今回発掘した場所から、これまで全国で数例しかないという黒曜石製の帯飾りが発見されたとのことで、今回の速報展で展示されていました。これは県内では初めての石製の帯飾りで、官人(役人)が着る朝服に付ける腰帯の飾りとのことです。県町遺跡の近くには惣社という地名がありますが、惣社に在る伊和神社は信濃国の総社とされており、まだ場所の特定がされていない(注2)信濃国府(最初在った小県から筑摩へ移されたとされる。但し国分寺は松本へは移されず、現在もそのまま上田市に在る)の国庁(役所)跡との関連性も伺えるのではないか、と大変興味深く感じました。

【注記1】

波田町は元々波多で、秦、旗、羽田、畑、畠、幡、端、波多、葉多、傍等、全国各地に見られる秦氏に由来する地名や姓の一つである様に、渡来人の技術者集団であった秦氏が、京都の太秦を本拠に全国展開する中で開いた場所でもあり、嘗ては信濃国に多く置かれた勅旨牧の一つである大野牧も置かれており、古代から開けた場所。

【注記2】

駅前通りに「国府町」と信号に書かれた交差点がありますが、その国府町は、松本が嘗て信濃の国府が置かれ、戦国時代に松本が「信府」(長府や駿府同様)と呼ばれたりしたことから、後年名付けられた旧町名であって、平安時代に置かれた信濃の国の国府の場所ではありません。