カネヤマ果樹園 雑記帳<三代目のブログ>

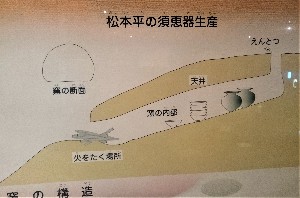

市立考古館を見学するのは二度目。市内からは随分離れているのですが、中山地区は古代大和朝廷に献上する馬の牧場である埴原の牧が置かれ、また古墳群も在り、その意味でこの地域に相応しい施設でもあります。中山に限らず、松本市内には東日本最古級の前方後方墳である弘法山古墳や内田地区の縄文晩期の大遺跡であるエリ穴遺跡など、古代からの遺跡も多く発見されており、市立考古館ではそうした市内の遺跡からの発掘品を常設展示しています。

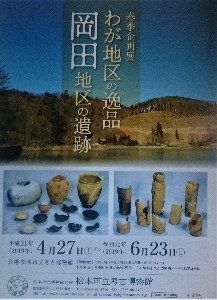

今回、期間限定の企画展示の特別展として、市内特定地域の遺跡からの発掘品だけを展示するという「地区展」で、今年度は私の生まれ育った松本市岡田地区が取り上げられました。

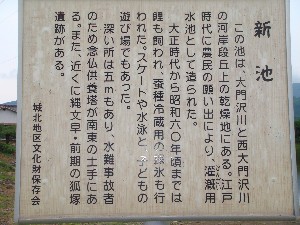

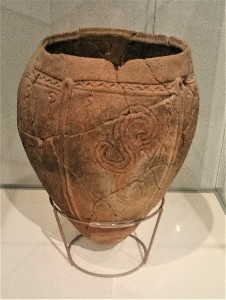

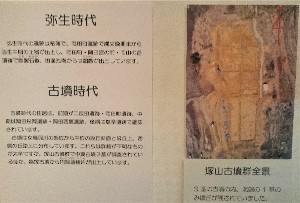

旧市内北部の高台に位置する岡田地区は、この松本盆地でも古代より人が住み着いたエリアであり、旧石器時代、縄文時代の遺跡が幾つも発見されています。ただこの地区は水利が悪く、後になって江戸時代には幾つも溜池が作られたのですが、そのため稲作を行った弥生時代の遺跡は岡田には存在しません。しかし、中世になると古代の幹線道路であった東山道が信濃(科野)国を通ります。まず難所の神坂峠を越えて伊那谷を抜け、善知鳥峠から松本盆地に入り、岡田から、切り株だらけの峠を歩いて防人として東国警備に向かう夫を心配して、

旧市内北部の高台に位置する岡田地区は、この松本盆地でも古代より人が住み着いたエリアであり、旧石器時代、縄文時代の遺跡が幾つも発見されています。ただこの地区は水利が悪く、後になって江戸時代には幾つも溜池が作られたのですが、そのため稲作を行った弥生時代の遺跡は岡田には存在しません。しかし、中世になると古代の幹線道路であった東山道が信濃(科野)国を通ります。まず難所の神坂峠を越えて伊那谷を抜け、善知鳥峠から松本盆地に入り、岡田から、切り株だらけの峠を歩いて防人として東国警備に向かう夫を心配して、「信濃路は 今の墾道刈株(はりみちかりばね)に 足踏ましむな 履(くつ)はけ我が夫(せ) 」(万葉集東歌)

と詠んだという保福寺峠を越えて、「見返りの塔」国宝三重塔の大宝寺(青木村)の脇を通って小県から碓氷峠に抜けて行きます。中世の岡田地区は交通の要衝でもありました。

また「延喜式」に記載された式内社である、この地方きっての古社岡田神社が置かれ、近くには

源氏の岡田冠者親義(おかだかんじゃちかよし:源親義)が郷の領主として館を構えていました。彼は、朝廷からの平家討伐の令旨を受け、木曽義仲からの呼びかけに応えて大将格で義仲の軍勢に加わって数々の武功を立て、最後に倶利伽羅峠の戦いで討ち死にをしました。

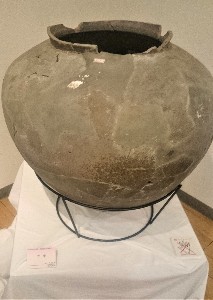

私メが小学生の頃、我が家の畑からも(狐塚遺跡:最後の2枚の写真の)石器や土器片が拾えたため(第102話参照)古代史に興味を持ち、同じ下岡田の友人達と一緒に彼の家の畑(塩倉池遺跡)で一緒に土器片を探したりと、自分の住む岡田地区の古代にロマンを馳せたこともありました。因みに、塩倉池遺跡の近く、現在母もデイサービスでお世話になっている特養施設「岡田の里」の南側では「塚山古墳群」として中期の古墳が確認発掘されていますが、その場所は弘法山を挟んで相対する様に松本盆地を見下ろす高台にあり(たまたま本ブログ巻頭の遠景写真がその場所からの撮影です)、前期の弘法山古墳程の規模ではありませんし時期も異なりますが、この地を治めた有力者の眠るに相応しい場所でもあります。