カネヤマ果樹園 雑記帳<三代目のブログ>

2月24日の日曜日。松本市の時計博物館で開かれている「発掘された松本2018」速報展に見学に行って来ました。

この「発掘された松本」は中山に在る市立考古館が主催して、市内の遺跡の一年間の発掘成果を展示するもので、速報展として市街地にある「時計博物館」で毎年開催されています。

市中に在る時計博物館には駐車場が無いので、興味が無いと云う家内に車で送ってもらって、一人で本町の女鳥羽川畔の時計博物館へ。今年もこの3階フロアが速報展の会場です。

この展示に合わせて、報告会がMウィングで開催され、個人的には古代史専門家による「邪馬台国と弘法山古墳」と題された特別公演会に興味があったのですが、勘違いしていてチラシを見ると前日に終わっていました。

そこで翌24日は日曜日だったのですが、博物館に行くと、「天皇陛下在位30年祝賀記念」ということで、この日市内の殆どの博物館が無料開放との由。そのため、入場料を払わずに見学することになりました。

波田地区は松本盆地の西側に位置し、上高地が水源の梓川等、北アルプスから流れ下る河川により扇状地が形成された土地。このエリアだけで縄文時代の遺跡が17ヶ所も確認されているという早くから開けた土地で、縄文時代ではありませんが、波田(明治期までは波多と表記)という地名も、太秦の在る京都を中心に、秦野、畑、羽田など、全国にその名残を残す古代技術者集団である渡来人の秦氏に由来すると云われています。

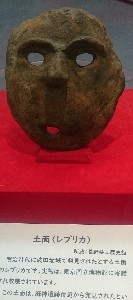

波田地区は松本盆地の西側に位置し、上高地が水源の梓川等、北アルプスから流れ下る河川により扇状地が形成された土地。このエリアだけで縄文時代の遺跡が17ヶ所も確認されているという早くから開けた土地で、縄文時代ではありませんが、波田(明治期までは波多と表記)という地名も、太秦の在る京都を中心に、秦野、畑、羽田など、全国にその名残を残す古代技術者集団である渡来人の秦氏に由来すると云われています。他には元町の「大輔原(たいほうばら)遺跡」第10次発掘調査。平安時代の須恵器や円面硯などと一緒に青銅製の巡方(じゅんぽう)が展示されていました。この「巡方」というのは、役人が付けるベルト状の帯に付いている飾り金具だそうで、元町地区は「国府」近くに置かれたという「総社(或いは惣社)」との関連が指摘される惣社地区にも近いので、未だ場所が特定されていない信濃国府との関連まで想像が膨らみました。

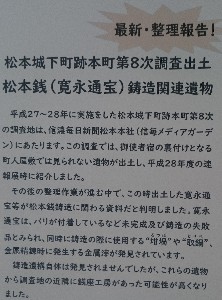

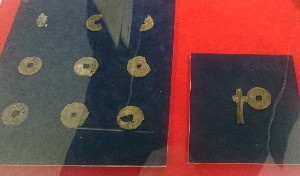

今回の目玉展示と云う「松本銭」と呼ばれるバリ付きの寛永通宝。

今回の目玉展示と云う「松本銭」と呼ばれるバリ付きの寛永通宝。これは第4代藩主松平直政(その後松江藩に移封されて松江藩祖。その時に松本から蕎麦職人を連れて行ったのが出雲蕎麦のルーツとされる)の藩政時代に、直政が家康の孫(家康の次男である結城秀康の3男。従兄弟の3代将軍家光の松本来訪のために松本城に月見櫓を造営)ということもあって、仙台、水戸、岡山など全国8ヶ所しか設けられなかった貨幣の鋳造所跡(銭座)の一つが小藩だった松本にも置かれたのですが、その場所が今回確認特定されたことになるのだそうです。この銭座と云うのは、江戸時代に流通した貨幣の中で、金貨(小判)、銀貨(丁銀など)、鋳(寛永通宝)の基本通貨(三貨制)の中で、銭である寛永通宝を鋳造した場所のこと。松本の銭座は藩主直政が松江に移るまでの僅か4年間だけだったそうですが、最大時でも石高10万石と小藩だった松本藩は、その後も堀田、水野、戸田松平家と譜代大名が配置されています。

時計博物館そのものの展示には興味が無く、30分足らずで見学は終了。外はまるで春の様なポカポカ陽気だったので、大名町から松本城公園の中を通ってコマクサ通りへ。