カネヤマ果樹園 雑記帳<三代目のブログ>

PCが故障してしまったため、回復出来るまでブログ更新を休止いたします。恐縮ですが、再開まで今暫くお時間をください。

娘たちが巣立ってからは、母屋の屋根裏部屋に終いっぱなしで飾っていなかったお雛さま。何かあること(≒何も無いこと)をそのせいにされてはいけないので、数年前に七段飾りのお雛さまの大きな箱を母屋から車に積んで運び、久し振りに飾ったのですが、その準備と片付けの想像以上に大変だったことから、その後は七段飾りを諦めて、一緒にシンガポールまで行って来た木目込み人形の親王飾りを飾ることにしました。

そこで、我が家は娘ばかりですので端午の節句を祝ったことはありませんが、桃の節句の雛飾りは、今年も2月末から旧暦の4月3日まで飾ることにしました。

昔、母の実家から贈られた妹のお雛さまは、当時の流行で京都御所の紫宸殿を模した御殿飾りで、父と一緒に宮殿を組み立てるのがプラモデル感覚だった様に記憶しています。家内の実家から頂いた娘たちの7段飾りは勿論、記憶に残る妹の御殿飾りも、花飾りは「右近の橘、左近の桜」でしたが、この「親王飾り」の内裏雛の花は紅白の梅になっています。そこで今更ですが・・・、

「あれっ、桜じゃなくて、梅でイイんだっけ?」

調べてみると、平安京の初期の頃は紫宸殿も桜ではなく梅だったのだとか。

調べてみると、平安京の初期の頃は紫宸殿も桜ではなく梅だったのだとか。一説には、平安時代に書かれた歴史物語である「大鏡」の中にある故事「鶯宿梅」がその理由だそうです。

それに依ると、当時の村上天皇が清涼殿前の梅が枯れてしまったため、代わりに紀貫之の娘である紀内侍(きのないし)の家にあった紅梅を移し植えさせたところ、枝に

『勅なれば いともかしこし鶯の 宿はと問はば いかが答へむ』

という歌が結んであり、その歌に感動し反省した天皇が、紅梅をまた元の庭に戻して、その替わりに桜を植えさせたのだとか。

柑橘類である右近の橘は白い花を咲かせます。ピンクの桜との対は、謂わば紅白ですので、紅白の梅も節句のお祝いとしておめでたい花なのでしょう。

信州では桃の花は未だなので、替わりに花瓶に挿しておいた我が家の梅の枝が白い花を咲かせています。

今日、3月11日。東日本大震災から8年目の3.11ではあるのですが、朝起きてみると、昨夜の雨が雪に変わり、松本は一面の銀世界。

しかも湿り気を含んだ重たい雪で、空からはぼたん雪が降り続けていました。

今回でこの冬2回目くらいの本格的な雪かきでしょうか。それにしてもベトベトで重い、重い・・・。10cm近く積もったでしょうか。先に植木のコニファーとモチの木に積もった雪を降ろしてあげました。雪が重たいと、気を付けないと枝が折れてしまいますので。

この雪では、おそらく立木が折れて道路を塞いた所もあったことでしょう。三才山峠は大丈夫だったのでしょうか?

通勤の車もですが、最近は歩いて行かれる人も多いので、併せて我が家の前の道路脇を、プラスチックごみ回収の日でもあり、ゴミステーションまで雪かきをしておきました。

「これで、今シーズン最後の雪かきになるかなぁ・・・。間違っても、何年か前の様に、桜が咲いた後で降って欲しく無いなぁ・・・。」

日本海側の影響を受ける北信地方と異なり、同じ長野県でも太平洋岸の気候の影響を受ける松本地方ですので、春先に降る「上雪(かみゆき)」と呼ぶ降雪が本来。従って、上雪が降れば、春がそこまで近づいている証拠でもあります。

卒業して40年以上経っても、いまだに母校の中学校の校歌を良く覚えています。現在の松本市立女鳥羽(めとば)中学校です。

バレーボールに明け暮れ、地区大会で優勝もした思い出多き中学時代。当時は、小学校(岡田)に未だ校歌が無く、初めての自分の学校の校歌でしたので余計印象深かったのかもしれませんし、また客観的(音楽的)にも良い校歌だと思います。

女鳥羽中学は、当時、松本市の岡田区(旧岡田村)と浅間温泉を抱える本郷村を通学区とし、そのため中学校組合立という特殊な形態(現在では、松本近辺では松本市今井区と朝日村・山形村を学区とする鉢盛中学が多分唯一の中学校組合立)。そのため、当時松本市が設立した学校給食センターの対象とならず、結果として「自校給食」として自分達の学校で調理された、出来立ての暖かい給食を食べられました。その後、本郷村が松本市と合併して松本市立となっています。私の高校時代にリンゴ園の中に新築し、江戸時代からの家(囲炉裏のある茅葺屋根でした)のあった下岡田(神沢)から引越したので、子供達は通学区が変わり残念ながら女鳥羽中学卒業ではありません。

『一.鉢伏山に昇る日の光射し来る女鳥羽川、立つ白波の心も清く学びの丘に集う我ら』

『二.見よ遥かなる乗鞍の雪とこしえに輝きて、澄む高空を飛び行く鳥の強き翼は我等が印』

(*因みに校章は羽を二枚Xにクロスさせ「女」の字体をイメージし女鳥羽を表す。昭和26年の創立・開校に当たり一般公募で選ばれたと言う)

作詞は下諏訪出身のアララギ派歌人、五味保義、作曲は「平城山」などで有名な作曲家、平井康三郎、という蒼々たる布陣。曲は二部合唱で3番目から転調し締め括るという当時としてはお洒落な構成です。昭和29年に制定。

依頼された作詞者がおそらく冬に訪れて、学区内の浅間温泉にでも投宿し、詩作のために早朝の中学付近を散策したのでしょう。

校名の由来ともなった、本郷村(当時)の三才山(みさやま)地区に源流を発して校舎の近くを流れる女鳥羽川(その後、松本市街の中心部を流れます)の辺りから見えた、冬ちょうど東南の鉢伏山から昇る太陽と、日を浴びて真っ白に輝く南西の乗鞍が殊更印象的(詩作ではなくても)な風景だったのだろうと思います。

毎朝、ナナと散歩しながら、冬、我家周辺からは美ヶ原と鉢伏の谷間から日が昇り、また街中から純白の乗鞍を眺めると、自然と中学の校歌が思い出されてきます。

2月24日の日曜日。松本市の時計博物館で開かれている「発掘された松本2018」速報展に見学に行って来ました。

この「発掘された松本」は中山に在る市立考古館が主催して、市内の遺跡の一年間の発掘成果を展示するもので、速報展として市街地にある「時計博物館」で毎年開催されています。

市中に在る時計博物館には駐車場が無いので、興味が無いと云う家内に車で送ってもらって、一人で本町の女鳥羽川畔の時計博物館へ。今年もこの3階フロアが速報展の会場です。

この展示に合わせて、報告会がMウィングで開催され、個人的には古代史専門家による「邪馬台国と弘法山古墳」と題された特別公演会に興味があったのですが、勘違いしていてチラシを見ると前日に終わっていました。

そこで翌24日は日曜日だったのですが、博物館に行くと、「天皇陛下在位30年祝賀記念」ということで、この日市内の殆どの博物館が無料開放との由。そのため、入場料を払わずに見学することになりました。

波田地区は松本盆地の西側に位置し、上高地が水源の梓川等、北アルプスから流れ下る河川により扇状地が形成された土地。このエリアだけで縄文時代の遺跡が17ヶ所も確認されているという早くから開けた土地で、縄文時代ではありませんが、波田(明治期までは波多と表記)という地名も、太秦の在る京都を中心に、秦野、畑、羽田など、全国にその名残を残す古代技術者集団である渡来人の秦氏に由来すると云われています。

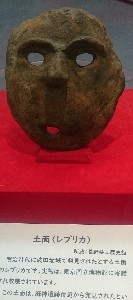

波田地区は松本盆地の西側に位置し、上高地が水源の梓川等、北アルプスから流れ下る河川により扇状地が形成された土地。このエリアだけで縄文時代の遺跡が17ヶ所も確認されているという早くから開けた土地で、縄文時代ではありませんが、波田(明治期までは波多と表記)という地名も、太秦の在る京都を中心に、秦野、畑、羽田など、全国にその名残を残す古代技術者集団である渡来人の秦氏に由来すると云われています。他には元町の「大輔原(たいほうばら)遺跡」第10次発掘調査。平安時代の須恵器や円面硯などと一緒に青銅製の巡方(じゅんぽう)が展示されていました。この「巡方」というのは、役人が付けるベルト状の帯に付いている飾り金具だそうで、元町地区は「国府」近くに置かれたという「総社(或いは惣社)」との関連が指摘される惣社地区にも近いので、未だ場所が特定されていない信濃国府との関連まで想像が膨らみました。

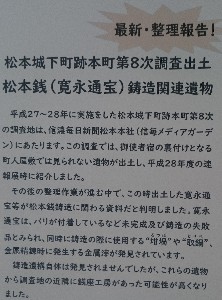

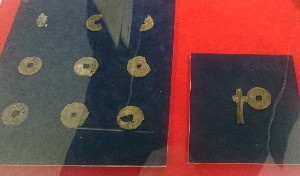

今回の目玉展示と云う「松本銭」と呼ばれるバリ付きの寛永通宝。

今回の目玉展示と云う「松本銭」と呼ばれるバリ付きの寛永通宝。これは第4代藩主松平直政(その後松江藩に移封されて松江藩祖。その時に松本から蕎麦職人を連れて行ったのが出雲蕎麦のルーツとされる)の藩政時代に、直政が家康の孫(家康の次男である結城秀康の3男。従兄弟の3代将軍家光の松本来訪のために松本城に月見櫓を造営)ということもあって、仙台、水戸、岡山など全国8ヶ所しか設けられなかった貨幣の鋳造所跡(銭座)の一つが小藩だった松本にも置かれたのですが、その場所が今回確認特定されたことになるのだそうです。この銭座と云うのは、江戸時代に流通した貨幣の中で、金貨(小判)、銀貨(丁銀など)、鋳(寛永通宝)の基本通貨(三貨制)の中で、銭である寛永通宝を鋳造した場所のこと。松本の銭座は藩主直政が松江に移るまでの僅か4年間だけだったそうですが、最大時でも石高10万石と小藩だった松本藩は、その後も堀田、水野、戸田松平家と譜代大名が配置されています。

時計博物館そのものの展示には興味が無く、30分足らずで見学は終了。外はまるで春の様なポカポカ陽気だったので、大名町から松本城公園の中を通ってコマクサ通りへ。

暖冬予想だった今シーズン。北海道など猛烈な寒気団が襲来と、必ずしも予想通りではなかったかもしれませんが、少なくとも松本は最低気温が一日も-10℃以下になることはありませんでしたので、今年は諏訪湖も御神渡は出現せず。従って暖かくなるのも早く、陽光はもう早春の匂いがします。

2月最後の週末。3月から今年もまた「女性のための登山教室Ⅱ」に参加するという奥さまが、そろそろトレーニングを兼ねて久し振りにアルプス公園に行きたいとの仰せ。そこで母をデイサービスに送り出してから、我が家の裏山経由の急坂から旧道を歩いてアルプス公園へ向かいました。

道端には、野生か或いは誰かが植えたのか、珍しく福寿草が可憐な黄色い花を咲かせていて、あぁ、春だなぁ・・・。そして、ネコヤナギの様な花芽を付けている公園内のコブシ(辛夷)。もう少し経つと、北国に春の訪れを告げてくれる様に、白い花を咲かせてくれるのでしょう。

暖かさに誘われる様に、公園内には小さいお子さんたちの手を引いた家族連れが何組も。

南入口の駐車場脇を蟻ヶ崎台へ下って行くと、途中奥さまから未だ歩き足りないとの仰せ。然らばと、「種畜場入口」バス停まで下って来ていたのですが、また少し戻り、蟻ヶ崎高校野球部のグランドの反対側にある入口から、初めて「城山遊歩道」を歩いてみることにしました。

この「城山遊歩道」は南の城山からですとアルプス公園を横断し、北は芥子坊主山(891.5m)まで続いている筈ですが、これまで歩いたことはありませんでした。

ここの入り口から城山までは1㎞足らずの筈。城山が標高700mでアルプス公園が800mくらいですから、標高差100m程度。因みに松本市役所(松本城)のある場所が592m(599mの高尾山とほぼ同じ)ですので、城山は松本の市街地から100m程登った高台にある市内で一番古い公園(明治8年開園)です。松本市内の桜の名所ですが、北アルプスの展望も良いところで実際展望台もあります。

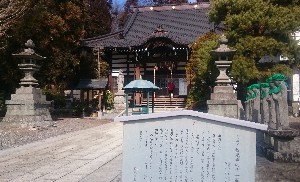

遊歩道は多少のアップダウンを繰り返して、城山々系西側の縁の雑木林の中をアルプス公園から下っていきます。途中5組ほど、我々よりも年配のご夫婦がポールを使いながらウォーキングをされていました。案内板もあり、城山~アルプス公園の入り口までのコースは1.1kmとのこと。城山の入り口近くには、小笠原家の家臣でもあり城山の地名の由来(犬飼城址)ともなった犬飼氏縁と思しき小さな犬飼山御嶽神社の社殿もありました。

松本山雅J1再挑戦の今シーズン。初戦は引き分けでしたが、今回は何とか残留してくれると良いですね。そこで、我が家の分のお参りに併せて、山雅の分もお願いしたのは言うまでもありません。

“境界突破”へ向けて、One Soul!