カネヤマ果樹園 雑記帳<三代目のブログ>

観賞を終えた岡田美術館から、もう一ヶ所見ておきたかった元箱根の旧東海道の杉並木へ向かいました。

小沸園前から芦ノ湖方面行きのバスに乗って、正月の箱根駅伝のコースを走ります。箱根駅伝の山登りは、箱根湯本からだと、今は閉鎖された函嶺洞門、大平台のヘアピンカーブを過ぎ、富士屋ホテルの宮ノ下から小沸園前へ。ここからは建物も少なくなって山道が続き、足の湯で一旦下って登ると、そこがコース最高点の874m。今度は、そこから一気に下って元箱根からゴールの箱根町を目指します。

滝廉太郎作曲の文部省唱歌「箱根八里」でも“♪昼猶闇(ひるなおくら)き杉の並木”と歌われていて、「東海道中膝栗毛」の弥次さん喜多さんが歩いた道が往時のままで残されています。曇り気味の天候のせいもありますが、作詞された明治期よりも更に樹齢を100年加え、正に“昼なお暗い”という雰囲気が増している気がしました。歩いていると、何だか往時にタイムスリップして行く様です。この杉並木は、街道を行き交う旅人に木陰を与えるために徳川幕府が植えたのだそうです。兎角、時代劇では悪く描かれがちの幕府ですが、実際はなかなか粋な計らいをしていたと知り感心。

滝廉太郎作曲の文部省唱歌「箱根八里」でも“♪昼猶闇(ひるなおくら)き杉の並木”と歌われていて、「東海道中膝栗毛」の弥次さん喜多さんが歩いた道が往時のままで残されています。曇り気味の天候のせいもありますが、作詞された明治期よりも更に樹齢を100年加え、正に“昼なお暗い”という雰囲気が増している気がしました。歩いていると、何だか往時にタイムスリップして行く様です。この杉並木は、街道を行き交う旅人に木陰を与えるために徳川幕府が植えたのだそうです。兎角、時代劇では悪く描かれがちの幕府ですが、実際はなかなか粋な計らいをしていたと知り感心。途中、日本人観光客の方々には何組か会いましたが、外国人観光客の方々には殆ど会わず。日本史の知識の無いであろう彼等にとって、興味の無い単なる杉並木なのかもしれません(杉だけならヨセミテのセコイアの方が遥かに巨大でしょうから)。

相変わらず国道は渋滞のノロノロ運転でしたので、(今度は国道の歩道を歩いて)元箱根に戻り、箱根湯本行きのバスに乗り宮ノ下で下車。

「毎回多少余裕を見ているので、早ければ3時半頃には解散かも・・・?」

という事前の家内の話に、念のため15:15に強羅駅に到着しました。

考えて見れば、まだ昼食を取っていませんでしたので、強羅駅の周辺を探して少し歩いてみましたが、殆どの店がもう昼の営業を終了していて、開いていたのはカツ丼で有名という「田むら銀かつ亭」とお蕎麦屋さんくらい。トンカツ屋さんは3時過ぎても行列の順番待ちで、一体どのくらい時間が掛かるか分かりませんでしたし、一方わざわざ信州から箱根まで来て蕎麦(繋ぎに自然薯という山イモを使用した“自然薯蕎麦”が箱根の名物らしいのですが)というのもイマイチ・・・。結局、探す時間も無くなり、駅でそのまま家内を待つことに。

しかし、早いどころか待つこと1時間。予定の4時を過ぎ、20分ほど遅れて(登山口から駅まで歩いて来たのだとか)、疲れ切ったご様子のややお年を召された“山ガール”集団が現れました。家内曰く、休憩時間も少なく、ひたすら歩き続けたので、これまでで一番疲れたのだとか。

ハイハイ、皆さまお疲れさまでした!そこで、結局早めに箱根湯本に戻ることにしました。

日曜日の夕刻。箱根湯本に向かう登山電車は、帰る観光客で満員です。幸い、増発された臨時列車に座って乗ることが出来ました。登山教室に参加されたお仲間も何人か同じ車両に乗り合わせ、皆さんお互い労いの挨拶をされていました。

乗車中に、箱根湯本への到着時刻を踏まえて、念のために事前に予約してあったロマンスカーの座席を確定。車内を見ていると、螺旋状の鉄橋を登って行くので有名なスイスのレーティッシュ登山鉄道と、箱根登山鉄道は35年も前から“姉妹鉄道“提携をしているのだとか。箱根登山鉄道も、登山列車らしくスイッチバックを何回か繰り返して(急勾配を下り)箱根湯本駅に到着。奥さまは、急ぎお土産の蒲鉾を買いにお店へ向かいます。私メはコインロッカーに預けてあったスーツケースを取り出してから家内と合流。事前の娘からの情報で、駅伝の中継地点でも有名な「鈴廣」ではなく、地元のお友達のお薦めという「籠清」で、お好みの蒲鉾をお土産用に購入出来た様です。

そして、私メは食べ損ねたお昼の代わりに車内で食べるために鯵の箱寿司を購入。家内も登山中のランチ休憩が十分取れなかった様で、富士屋ホテルのパンを食べたいとのこと。

箱根湯本を夕刻5時半発のロマンスカーは、2018年導入という展望車両のある最新型のGSE。オレンジ色の車体が鮮やかです。もう秋の夕暮れで、すっかり日も落ちているので、沿線の景色は眺められません。

往路のVSEは設備が無かったのですが、最新車両のGSEはコンセントが各座席にあり、奥さまは早速スマホの充電です。席の前後もゆったりしている様に感じます。

箱根湯本も都心に帰られるお客さんでごった返していて、我々の乗車した「はこね26号」も既に満席。もし事前にネットで購入せず、駅到着後に窓口に行っていたら乗れませんでした。

都心からのアクセスの良さと、近間の低山でもそれなりに楽しめた絶景の富士を望む登山に、自然と温泉と色々な美術館巡り。更に歴史の旧東海道や今や国民的イベントとなった駅伝の要素も加わって、観光地としての箱根の人気も何となく理解出来たような様な気がします。

箱根を色々周るには車で行った方が便利(ホテルに車を停めて置いて、食事以外はフリーパスで移動するにしても)だとは思いましたが、憧れのロマンスカーに乗れたことも合わせて、大いに楽しめた初めての箱根旅行でした。

三泊四日で初めて訪れた、箱根旅行の最終日。

奥さまは二期目の女性だけの登山教室で、今回は箱根外輪山の明神ヶ岳から明星ヶ岳へと縦走し、夕刻強羅駅で解散とのこと。

そのため夕刻強羅駅で落ち合うことにして、それまで私メは単独行。ただスーツケースなどの荷物があるので、早朝小田原経由で集合場所に向かう奥さまと一緒にバスに乗り、荷物を持って私メは箱根湯本でバスを下車。そこで一旦駅のコインロッカーにスーツケースを預け、私メはまたバスでホテルへ戻り、時間調整の上ホテルをチェックアウト。

小涌園は今年一月で営業を終え、温泉施設は隣接する温泉テーマパークの様なユネッサンと、宿泊は天悠へ引き継がれています。オッサン一人ではユネッサンへ行ってもしょうがないので、ここで降りたのはユネッサン目的では無く隣接する岡田美術館へ行くためです。

2013年に開館したこの「岡田美術館」。ユニバーサル・エンターテイメントの創業者が収集した膨大な美術品を収蔵展示しています。

ユニバーサル・エンターテイメントと聞くと、個人的には女子駅伝チームが思い浮かびますが、社業はパチンコやパチスロ機器の製造販売。

この美術館の壁面の全面には「風神雷神図屏風」をアレンジした大壁画が描かれていて、TVなどでも何度か紹介されてもいるので、一度観賞したいと思っていました。因みに、一度は見たいと思っている“日本のゴーギャン”「田中一村」展が特別展として9月まで岡田美術館で開催されていたのですが、残念ながら間に合いませんでした。

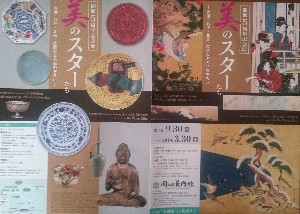

今回は、「美のスターたち」と題した開館5周年記念展が開催中でした。

私設なので止むを得ないとしても、先述のポーラ美術館も含めて、箱根に在る美術館の入館料の高いこと。割引前でポーラ美術館が1800円だったのですが、この岡田美術館はナント2800円。ホテルに割引券があり、また箱根フリーパスでの割引もあって、双方とも200円割引で2600円になりますが、それにしても、その入館料に見合う価値はあるのかと興味津々。

なおポーラ美術館は、ご紹介した通りゆったりとした建物そのものも含めた贅沢な空間と素敵なカフェ、そして自然の森の遊歩道が楽しめ、個人的には入館料以上の満足感がありましたが、果たして岡田美術館や如何に?

余談ながら調べて見ると、国内の美術館の入館料ランキングなる記事があって、特殊なジャンルの作品を収集した私設美術館が上位を占める中で、ポーラ美術館が第10位、日本庭園と横山大観で有名な島根県の足立美術館が第5位の2300円、そしてこの岡田美術館が第4位。因みに第二位は全て名画の陶器製レプリカ(従ってホンモノは一つも無し)を展示する徳島県の大塚国際美術館で3240円なのですが、観賞後の満足度は第一位なのだとか(因みに入館料第一位は、入場者しか見られないハウステンボスの美術館とのことで、入館料=テーマパーク入場券との解釈)。

展示は、1階が中国磁器・青銅器、韓国陶器、2階は日本陶器・和ガラス、3階に日本絵画、4階は日本・中国・韓国の絵画と陶芸、5階は仏教美術という構成でした。最初じっくり鑑賞していたら、1階フロアの展示室だけで優に1時間を越えてしまい、こりゃイカン!と観賞のスピードアップ。

最初の展示室に置かれていた重要美術品の銅鐸や、古墳時代の埴輪にナント出土地が記載されていません。そんな胡散臭いモノ(銅鐸)に国の美術品指定はされないので、学術的にはある程度特定されている筈。であれば、説明文に記載するのが筋ではないでしょうか。またどの展示室も照明が暗く、全てとは言いませんが、陶磁器に依っては背面や裏面を見せる必要があるので、黒い材質の展示ケースではなく、後方や底面を鏡張りにした方が良いのでは?という展示品が幾つもありました。

最初の展示室に置かれていた重要美術品の銅鐸や、古墳時代の埴輪にナント出土地が記載されていません。そんな胡散臭いモノ(銅鐸)に国の美術品指定はされないので、学術的にはある程度特定されている筈。であれば、説明文に記載するのが筋ではないでしょうか。またどの展示室も照明が暗く、全てとは言いませんが、陶磁器に依っては背面や裏面を見せる必要があるので、黒い材質の展示ケースではなく、後方や底面を鏡張りにした方が良いのでは?という展示品が幾つもありました。また重要な展示品には、小型ディスプレイで各国語での説明や特徴などを画面を変えて説明されるようになっていたのですが、これだと録画された映像を見るのと変わらない。せっかく実物が目の前に在るのに、拡大する以外は満足感が低下します。例えば、京都国立博物館の国宝展での「志賀島金印」は底の印字部分は反射鏡、側面の微細な細工は拡大鏡で実物が見られるように展示に工夫がされていました。

更に、幾つかに区分けされた展示室は番号が付けられているのですが、展示品にはナンバリングがされていない(因みに受付で請求した今回の展示品リストにはNo.1~No.478まで通し番号が付されています)。そのため、見学中に順番が逆順になって、見学者同士がかち合ってスタックしてしまうこともしばしば・・・。チャンと学芸員が何人もおられるでしょうに、館内の展示が如何にも不親切です。

個人的に気に入った展示品は、中国春秋時代の青銅器の鼎。浮き出た瑠璃色との緑のカビ(緑青)の偶然の美。また信州松本藩主戸田家所蔵だったという飛青磁、そして景徳鎮の“Peach blue”と呼ばれる「桃花紅瓶」の美しさ。洋画では「セピアの肖像」と題された森本草介の近代画も良かった。

ただ、日本と東洋の陶磁器は見事でしたが、例えばポーラ美術館の印象派、山種の日本画といった様な中心軸がハッキリせず、ただ闇雲にジャンルに関係無く収集された絵画は、収集や展示の時代区分が飛んだりこじ付けだったりして、些か強引な感じがしました。

館外の足湯カフェから足湯に浸かって眺められるのですが、一人では・・・と写真を撮って早々に退散し、裏の庭園に。

美術館は、明治期に建てられたという「ホテル開化亭」の跡地に建てられていて、その庭園がそのまま使われています。個人的には、先日立ち寄った仙石原の長安寺の紅葉と羅漢さんの庭園の方がむしろ遥かに見応えがありました。

ここは、正直もうイイかな・・・。

箱根三日目。この日は曇り予報で、昼過ぎからは生憎の雨模様とのこと。登山の後でしたが、昨日無理して芦ノ湖と箱根神社に行って来て正解でした。

そこで、この日は滞在している仙石原をゆっくりと観光することにしました。仙石原には幾つもの美術館があるのですが、事前にチェックして選んだのはポーラ美術館。ルノワールの帽子を被った少女像やモネの睡蓮など日本最大級と云われる印象派の絵画収蔵で知られています。

滞在先のホテルにポーラ美術館の200円割引での前売り券があり、事前に購入。美術館は同じ仙石原エリアで、歩いても30分程度とのことでしたが、天気予報も気になるのでバスで向かいました。ガラスの森美術館からだと、観光施設巡りバスが乗り継ぎ無しの一本で行けるので便利です。

「ひめしゃら林道」沿いの鬱蒼とした森の中に佇む、モダン建築のポーラ美術館。しかし、ヒメシャラの名の通り針葉樹では無く紅葉樹林帯なので、森が明るく感じます。美術館そのものもガラスに覆われ、自然光が降り注ぐ近代的な建物で、建物自体が芸術作品の様です。

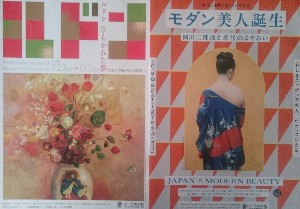

今回の「ルドン展」は、ポーラ美術館が所蔵する作品と岐阜県美術館の協力で同館が所蔵する作品の展示。正直、これほどまでルドンの作品が日本に在ったとは知りませんでした。

ただ特別展開催のため、併せて近年新たに収蔵されたというレオナール・フジタの作品群も展示されていて、他のポーラ美術館の所蔵する日本人画家の作品(所蔵品リストには、黒田清輝、岸田劉生、佐伯祐三、藤島武二、安井曾太郎などなどそうそうたる大家が並びます)が余り展示されていなかったのはチョッピリ残念でした。因みに、この後の企画展が「モダン美人誕生」と題しての岡田三郎助を中心にした展示の由。

まるで大きな風景画の様に、一面のガラス越しに外に紅葉した秋の森の景観が拡がります。贅沢な時間が流れて行きます。

そして一旦館外に出て、美術館を取り巻く広大な森の長さ670mの遊歩道を散策してみることにしました。

美術館から帰る頃、予報より早く雨が降り出して来ました。

生憎の天候ですが、美術館の後、同じ仙石原エリアの「仙石原すすき草原」を見てその近くでススキの草原を眺めながらランチを取ることにしていましたので、生憎の雨でしたが、予定通り行ってみることにしました。

乗り替えのバス停で、時刻になってもバスが来ません。先に待っていた中国人カップルが、「既に30分も待っているがここでイイのか?」とのこと。歩いてもそう遠くは無いのですが、降りしきる雨の中を歩くのも大変なので、そのまま待っていると、暫くして漸くそのバスがやって来ました。

箱根の秋の風物詩というススキの草原は、もし天気が良ければまた印象が違ったかもしれませんが、雨の中では、

「ま、こんなモンか・・・」

ランチの後、降りやまぬ雨に我々は早々にホテルへ戻ることにしました。そして翌日は奥さまが登山教室の箱根外輪山縦走ツアーに参加することもあって、まだ誰もいない温泉にゆったりと浸って雨に濡れる箱根の山々を眺めながらの温泉三昧。夕食も部屋食にして、ノンビリとホテルで休息することにしました。

金時登山は早朝7時頃から登り始め、昼前にはバスでホテルに戻りました。

翌日は天気が悪そうだったので、この日はせっかく晴れたことから、当初は翌日予定していたのですが、午後に登山鉄道からケーブルカーとロープウェイを乗り継いで芦ノ湖まで行ってみることにしました。

小田急線の小田原往復分はチケットを頂いていたので、二日目から最終日の4日目までの3日間有効の小田原から先の箱根フリーパスを新宿で購入してありますので、登山鉄道からバスも含めて芦ノ湖の遊覧船(海賊船)まで、箱根の小田急グループの交通機関は全て乗り放題です。因みに同ルートだと、二日間のフリーパスが4000円、三日間は4500円です。

小田急の箱根フリーパスは二日間と三日間のパスだけで、一日券はありません。そこで、初日は箱根湯本から宿泊先の仙石原までの移動だけだったので、翌日から最終日まで3日間のパスにしましたが、箱根湯本から仙石原まではバス一本ですが、30分足らずで750円前後だったでしょうか。箱根は交通費も結構高いので、絶対にフリーパスがお薦めだと思いました。小田急以外の交通機関は使えませんが、箱根エリアは小田急系で全てカバーしていますし、美術館などの観光施設の中にも、提携していて割引されるところがかなりありました。

我々も、子供たちの心願成就と良縁をお祈りしました。

朝からの金時山登山、午後の芦ノ湖と結構疲れましたので、ホテルでゆっくりと温泉につかってその日の疲れを癒すことが出来ました。

今回の箱根行の目的の一つが、金時山登山です。

奥さまが昨年参加されたツアー会社主催の女性だけ(お見受けするに、失礼ながら“山ガール”と云うよりも、どちらかというと我が奥さま含めて“山姥集団”)の登山教室(座学に始まり、初心者向けの日帰り登山から次第に何度を上げて、最後は山小屋泊で仙丈や立山へ)で、最初の頃に登った初心者向けの箱根外輪山の最高峰が金時山。その時は生憎の天気で、富士山は時折頂上が雲の中から顔を覗かせた程度だったので、せっかく箱根に行くのなら再度挑戦したいとの仰せ。しかも奥さまは四日目の箱根最終日に、先述の登山教室の二期目開始のツアーで明神から明星の外輪山縦走コースにも参加される予定(逆にそれに合わせた箱根旅行の日程)です。そこで連日の登山はきついので、金時山は二日目実施が必須。

ただ、一か月前から長期予報を気にしていたのですが、直前まで予報は曇り気味。一時は雨予報の時もあって諦めかけたのですが、何とか持ち直したので、二日目に決行することにしました。

今回の宿泊先のホテルは、国道138号線沿いの仙石原の「箱根ガラスの森美術館」近く。駅伝コースからは外れるのですが、逆に金時山の登山口は仙石原の国道沿いにあります。

当日の朝起きて見ると、誰の行いが良かったのか、当初の予報からは想像出来なかった晴れ。仙石原からは矢倉沢を経由するルートが近いのですが、行き帰り別ルートとして、その先の公時神社の登山口から登り矢倉沢から仙石原へ下るルートにしました。

地元に居るので早めにと、朝7時前の箱根登山鉄道のバス一本で公時神社へ。その名の通り、金太郎伝説の坂田公時を祀る神社で、その社殿横に登山口があります。

美ヶ原の様な石の登山道では無く、土の道ですが、前日まで雨が多かったのか、結構湿っていて気をつけないと滑りそうです。しかし、登山道の急坂は石段や板の階段でしっかりと整備されていますし、また登山道に張り出した杉の根が良い手すりになっていて、たくさんの人が掴まったためすべすべしています。

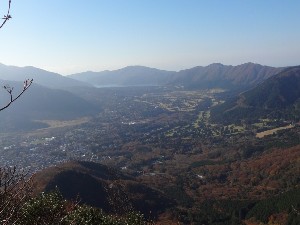

やがて杉の樹林帯を抜けて色付き始めた広葉樹が目立つようになって、少し視界が開けて来ました。時折、眼下に仙石原が拡がっています。

事前にネットでルート確認をした時の、ほぼ標準タイムの70分で分岐点へ到着。少し休憩し、山頂へ。ここからは結構な急登が続きます。

そして目の前には、それこそ“ナンということでしょう!”の如く、雲一つ無い青空を背景に雪を頂いた富士山がくっきりと聳えているではありませんか!

「おぉ、凄~い!」

山頂には金時茶屋もありますが、昼にはまだ早いですし、水や行動食は持参して来たので暫し休憩し、その後絶景の富士山と山頂に4匹居た猫の写真も撮って、下山開始。

山頂には金時茶屋もありますが、昼にはまだ早いですし、水や行動食は持参して来たので暫し休憩し、その後絶景の富士山と山頂に4匹居た猫の写真も撮って、下山開始。朝早く登り始めたので登りでは殆ど人に会いませんでしたが、下りでは我々の様な中高年のご夫婦や山ガールのグループなどたくさんの登山者の方々が登って来られて、道を譲ったりお互い挨拶を交わしたり。

下りは分岐点から仙石原へ下ります。途中、最終日奥さまが縦走される明神ヶ岳に至る矢倉沢を経由して、仙石原に下山。下りは1時間10分程だったでしょうか。それなりの急登もあって登山気分が味わえ、最後に富士の絶景が待っている金時山。時間を考えないと半日で終わってしまい、頂上でのお昼休憩もままなりませんが、さすがに都心から近い人気の山でした。季節の進みは信州よりは1ヶ月遅れか、今回はまだリンドウや野菊、そして何と下りではマツムシソウまで登山道脇には結構色々な花も咲いて、金時山は四季の花を愛でながら登山も楽しめそうです。

例えば分岐点から金時山山頂へは20分と書かれていますが、普通の登山者は20分では無理。優に30分は掛かります。余程の健脚者向けなのか、どの表示も少し短すぎる様に思いました。因みに、事前にネット検索して調べたルート案内の所要時間は、今回のコースタイムとほぼピッタリでした。

知り合いの方から、「使わないから」と小田急の株主優待券を頂戴しました。11月末までが有効期限で、一緒に小田急の新宿~小田原間の往復乗車券も入っていました。また優待券の中には、ホテルも含めた小田急グループの施設の割引券も入っています。そこで、11月上旬、3泊4日で初めての箱根に行ってみることにしました。

平日でしたので満車の心配は無かろうと、朝、松本インターの高速バス利用者専用駐車場に車を停めて新宿へ移動。混んでいなければ我が家から10分足らずの道のりが、平日故の通勤渋滞で20分掛かり、途中、間に合わないかもと一旦諦めたのですが、乗車予定時間ギリギリで到着しナントカ無事に乗車することが出来ました。先が思いやられます。

行いが悪いのか、前週まで続いていた秋晴れとは一転し、今週の予報は生憎の雨や曇り模様。この日も曇天で、休憩の双葉SAからも富士は望めません。

朝の通勤時間帯を過ぎていたので高速は然程の渋滞も無くスムーズで、10分程の遅れで新宿到着。ここで翌日からの3日間用の箱根フリーパスを購入。

小田急の人気のロマンスカー。松本からは中央線の特急あずさの到着駅である新宿は馴染でも、小田急線は箱根や小田原に行く様な機会が無いと利用することはありません。ましてやロマンスカーは乗ったことがなく、憧れの特急列車。長野電鉄に譲渡されて長野~湯田中温泉間を走っている10000系の旧ロマンスカーには、昔湯田中からの帰りに乗ったことはあるのですが、現役のロマンスカーに乗るのは初めて。せっかくなら、先頭の展望車両に乗りたいものです。1ヶ月前から売り出されるのですが、僅か4列16席のみという展望車は発売後1分で完売とのこと。家内と二人で我々も頑張ったのですが最前列は無理で、結局最後尾の4列目を何とか予約することが出来ました。

初代の流線形ロマンスカー3000系SEが1957年に時速143㎞という当時狭軌での世界記録を樹立するのですが、これが国鉄と小田急の共同研究の成果であり、小田急線より直線区間の長い国鉄の東海道線で記録され、その後の新幹線「ひかり号」誕生に繋がって行ったと科学雑誌で読み、当時小学生だったと思いますが、子供心に胸を躍らせた記憶があり、そんな小田急とは無縁だった信州の田舎の子にとって(鉄オタでなくとも)ロマンスカーは憧れの存在でした。

因みに、これまで「あずさ」と「かいじ」に使用されて来たE257系も2002年のブルーリボン賞の受賞車両で、新型のスーパーあずさとして昨年デビューしたE353系は今年のローレル賞を受賞しました。

4列の展望車ですが、階段や傾斜は無いので、前方に視界が開けて見えるのは先頭の席のみ。多分エージェントが人海戦術で確保したのでしょうが、驚いたことに展望車の2/3は中国人観光客。しかも、途中から乗車して来るのか、暫く空いていた先頭の席に指定の有無などお構いなしに移動して着席し、本来の予約した乗客が来ると悪びれることなく笑って自分の席に移動。はぁ~凄いですね・・・と溜息しか出て来ませんでした。

箱根湯本から、いよいよ箱根の旅が始まります。

一坪足らずのハーブガーデンで毎年育てているバジル。今年は三株。

シーズン中は、トマトソースのパスタなどのトマト系の料理やピザなどに必要な都度必要な量の葉を摘んで来ては使っているのですが、そう大量の葉を使う訳では無いので、シーズンが終わる秋にはたくさんの“生”バジルが余ってしまいます。バジルは霜に会うと、葉が真っ黒くなってしまいますので、例年降雪前のシーズンの最後に、葉を全部積んで、奥さまがオリーブオイルや松の実などと一緒にミキサーに掛けて自家製のジェノベーゼソースを作り、冷凍保存したり、娘の所に持って行ったりしているのですが、パスタ以外では、例えば魚料理のソースに使うにしてもそう大量消費する訳でもないので消費し切れないこともしばしば。冷凍保存するにしても、“冷凍焼け”してしまうので何年も保存できません。

そのため、今年は栽培する株数も減らしたのですが、降雪の時期を迎え、結局使い切れず余ってしまいました。ジェノベーゼソースは昨年作ったのがまだあるそうなので要らないとの仰せ・・・。

そこで、頑張ってジェノベーゼではなく、生バジルをみじん切りにしてパスタにしたり、炒めモノにも使ったりしたのですが、まだたくさん茂っています。11月に入り、信州松本では文字通り“霜月“で、霜の降りる時期です。

「ムムム、どうしようか~?」

そこで、ネット検索して調べた結果、「乾燥バジル」を作って保存することにしました。

冬に(奥さまが)干し芋を作っているネットを使って天日干しにしても良いのですが、2~3日と時間も掛かりますし、天日干しだと色がくすんでしまうようです。むしろ、電子レンジで“チン”(600W×1分×2回)すれば、簡単に色味も良く(緑色が濃く)仕上がるのだとか。ポイントはキッチンペーパーでサンドして(挟んで)耐熱容器のバットや皿に載せて裏返して二度レンジに掛けること。

摘んで来たざる一杯山盛りのバジルの葉。我が家のハーブは全て無農薬ですが、ホコリを落とす必要があるのでさっと水洗い、バジルは傷つくとすぐに黒く変色してしまうので優しく水洗いをします。

【追記】

乾燥バジルを作った翌日、今シーズン一番の寒気がやって来て、松本は1℃。朝、真っ白く霜が降りていましたので、ギリギリ間に合いました。ヤレヤレ・・・。

前話の“秋の美ヶ原登山”。

当日はまさに秋晴れの快晴だったので、たくさん撮った写真の中から追加で何枚かご紹介させていただきます。

先ずは、広小場への沢沿いへの登山道(10:06)。清冽なせせらぎの音が涼しげです。夏だと、マイナスイオンを浴びながらの森林浴コースです。

トレッキング気分を味わえる眺望としては、王ヶ頭より低くても無粋な人工物の無い、東側以外の三方270°?の絶景の拡がる2008mの王ヶ鼻の方が遥かにお薦めです。

9時半過ぎに登り始め、1時間のアルプス展望コースを経て、王ヶ頭から20分程車道を歩いて目的地の王ヶ鼻に到着。王ヶ鼻での昼休憩の後王ヶ頭に戻り、トイレ休憩から塩くれ場を経て、園地からまた百曲りコースを戻って15時半に三城いこいの広場へ下山。6時間弱の行程でした。

10月21日の日曜日。前日まで雨や曇りの日が続いていたのですが、この日の天気予報は“全国、全47都道府県晴れ”。年にそう何度も無いのだそうです。そこで登山のトレーニングも兼ねて、また三城から美ヶ原へ登ってみることにしました。

この日は、松本・諏訪地方で云う“出払い”(地区の共同作業。但し松本は諏訪の様な“出不足金”徴収はありません)での大門沢川清掃が早朝6時半からあって、6時前はまだ薄暗いため、ナナの散歩は“出払い”から戻ってから。母の昼食も準備した上で、遅めの9時頃の出発になりました。

“紅葉情報”に依ると、「美ヶ原は見頃」とのこと。そのためか、市内の山辺から登山口の三城いこいの広場までの道は、ビーナスラインで美ヶ原や霧ケ峰へ向かうであろう県外車で結構な交通量。自宅からはほぼ30分で9時半に到着。

前回は朝曇っていて気が付きませんでしたが、快晴のこの日の駐車場からは王ヶ頭(おうがとう)のテレビ塔がクッキリと望めました。標高1450mという三城いこいの広場から王ヶ頭の2034mまで標高差約600mを登ります。登山靴に履き替え、リュックを背負い、9時40分にいざ出発。

管理棟横の登山口から、この日も“百曲りコース”へ。直行はしませんが、「塩くれば」まで3.5㎞との表示。先ずは森の中を歩きキャンプ場内を通って、広小場への登山道へ入ります。前回の帰路、キャンプ場からいこいの広場への登山道が見つけられずにキャンプ場の中を下ったので、今回は見失わぬようオートキャンプのNo.50~51サイトの間を下ることを確認。良く見れば舗装道路の反対側に案内板もありました。既にキャンプ場の洗い場は片付けられ閉鎖されていました。

途中休憩せず60分で到着した百曲り園地で給水し、そのまま絶景のアルプス展望コースを歩いて目的地の2008m王ヶ鼻(おうがはな)を目指します。

園地から見えた南アルプスから中央アルプス、そして御嶽から乗鞍、穂高連峰。アルプス展望コースの名の通り、次第に穂高から槍、常念、燕と北アルプスの眺望が拡がって行きます。雲一つ無い快晴に、展望コースには何組もの登山やトレッキングを楽しむグループやカップルの方々が。王ヶ頭の下を通過し、展望コースの終点で合流する車道をそのまま歩いて王ヶ鼻へ12時半前に到着。園地からは案内通り60分でした。

そして良く見ると、雄大に裾野を広げた八ヶ岳の右肩越しに富士山の姿も認識できました。既に真っ白な雪を被ったその姿は、やはり他の山とは違い、居住いを正して立っている様な孤高の趣があります。この松本からもこれ程大きく富士山が見えたとは・・・。正直、ビックリしました。

一つ所からでは無いでしょうけれど、高原の美ヶ原からは、百名山の実に41座を眺めることが出来るのだとか(美ヶ原自体が百名山ですので、41/99ということになります)。

次々と王ヶ鼻にも美ヶ原観光の団体さんが来られるので、昼食を終えて、王ヶ鼻から王ヶ頭へ向かいます。途中、残念ながら浅間山には雲が掛かっていて、山容は望めませんでした。9月で牛の放牧は終了していますので、高原にはもう夏の間ノンビリと草を食んでいた牛たちの姿はありません。そのため、真っ青な空の下に拡がる広い高原が余計広く感じられました。

ホテルの有料トイレで用を済ませ、「塩くれ場」から百曲り園地を経由して、今回も百曲りコースを下って三城いこいの広場の駐車場へ戻ります。広小場まで下り40分(下りは標準60分)。今回は朝確認した通りにオートキャンプ場からもしっかりと登山道を下って、園地からトータル70分で駐車場へ到着しました。

夏であっても、牛たちを見ながら高原をノンビリ散策するよりも、アルプス展望コースのトレッキングコースが断然お薦め。そして頂上となる王ヶ頭よりも、王ヶ鼻からの絶景がイチオシです。雄大な峰々に、日頃のストレスなど「ちいせぇ、小せぇ!」と吹っ飛んで大らかな気分なります。

そんな気分を存分に楽しむには、やはり車で行くよりも、1時間半で登れる三城からの登山がお薦めです。

快晴の中、今回は雄大な山並みを眺められた、“日本百名山”美ヶ原への秋の山旅でした。

以前ご紹介した、次女が我々の誕生日のお祝いに連れて散ってくれた新宿の水炊き専門店「水たき 玄海」(第1353話)。

先ずは飲むようにと、最初に湯呑みに入れて出された白濁スープが実に美味しかったのですが、コラーゲンたっぷりですので女性には良いだろうからと、自宅でも作って試してみることにしました。勿論、技量も違えば、食材も異なりますが、“じっくり”と“丁寧”は自宅でも且つ素人でも可能です。

確か、「玄海」では8時間煮込むと伺いましたので、8時間はともかく、我が家でもじっくりと煮込むことに。鶏肉も、モモだけではなく、コラーゲンが出易い手羽元も購入。先ずは、手羽元だけを青ネギと生姜を加えて強火で2~3時間煮込みます。ここでのポイントは先ずは“強火”と丁寧なアク取り。

「玄海」では鶏を丸ごと煮込むと聞きましたが、大きな寸胴鍋の無い家庭では無理。またラーメンの様に鶏ガラの方がコラーゲンたっぷりのスープが取れそうですが、家庭ではそれも難しい。そのため、手羽元を使うことにしたものです。確か、昔「ためしてガッテン!」では、手っ取り早くコラーゲンたっぷりに作るには手羽先を使うと聞いた気がしますが、今回は肉も食べるので手羽元をチョイス。モモ肉は後で入れて、二段階で煮込みます。量は、手羽元が10数本とモモ肉より多いくらい。

確か「ためしてガッテン」で、モモ肉をホロホロ柔らかく煮るには煮過ぎないのではなく、むしろ良く煮てから30分程火を止めて放置することで筋が切れる?と解説していた様に記憶しています。

今回は前日手羽元だけを煮込んで一晩寝かせ、翌日に鶏モモを煮ることにしました。

「フム、旨い!」

家庭でもこれだけに食べられれば十分満足です。煮込む時間はそれなりに掛かりましたが、このホロホロした柔らかい食感とコラーゲンたっぷりのスープの旨味には代えられませんし、それに別に数時間煮込むにしても、火加減さえ注意しておけば何も鍋に付きっきりで居る必要はありません。

この日はお腹一杯で、〆の雑炊(おじや)までたどり着けず、翌日に回しました。

翌日、スープが濃いので余り粘り気が出ぬ様に、ご飯を事前に水で洗ってからさっと煮込んで雑炊で頂きました。結構なご飯の量かと思いましたが、鍋に一粒も残らない程に全て完食(因みに、母も自家製とは思えぬ味だと大絶賛で、「そりゃ、おかたじけ!」)

二日間に亘りましたが、コラーゲンたっぷりの水炊きの〆で、(特に女性にとって)美容と健康に良い雑炊をいただき、

「ごちそうさまでした!」