カネヤマ果樹園 雑記帳<三代目のブログ>

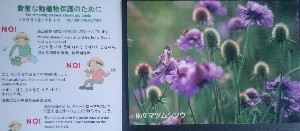

王ヶ鼻から王ヶ頭へは、車も通れる広い道やハイキングコースもあるのですが、環境レンジャーの方のお薦めに従って往路と同じくアルプス展望コースを戻ります。教えられた王ヶ頭の真下から20m程の急坂を登ると、両側には鹿害から守る電気柵に囲まれたお花畑が拡がり、ちょうどマツムシソウが見頃を迎えていました。

天気が良ければ御嶽山が良く見えるので、江戸時代に盛んだったという御嶽教の山岳信仰の山として御嶽神社が祀られ、王ヶ頭の頂上碑と隣り合う様に幾つかの石塔や石仏が建てられていました。

ここには宇宙基地の様に幾つもの県内放送局のTV塔が建てられていて、横には標高2000mの“雲上のホテル“「王ヶ頭ホテル」が建っています。このホテルは、雪に覆われる冬期間も含め通年営業しており、松本駅からホテルの4WDのマイクロバスでの送迎があるため、雲海やご来光、星空観察だけではなく、冬のスノーシュー・ツアーも人気だとか。

また、ホテルの宿泊客以外も、麺類やカレーなどのランチを食べることが出来ますし、外には無料のベンチも幾つか設けられており、持参したお弁当を食べている小さなお子さんの家族連れや若いカップルのハイカーなど、たくさんの観光客の皆さんがおられました(但し、個人的には絶景の王ヶ鼻での昼食の方が断然お薦め!)。なお、ホテルのトイレは無料ではなく、日帰り客は環境協力金(寄付金)が必要です。

『 登りついて不意にひらけた眼前の風景に

しばらくは世界の天井が抜けたかと思う。

やがて一歩を踏みこんで岩にまたがりながら、

この高さにおけるこの広がりの把握になおもくるしむ。

無制限な、おおどかな、荒っぽくて、新鮮な、

この風景の情緒はただ身にしみるように本源的で、

尋常の尺度にはまるで桁が外れている。

秋の雲の砲煙がどんどん上げて、

空は青と白との眼もさめるだんだら。

物見石の準平原から和田峠の方へ

一羽の鷲が流れ矢のように落ちて行った。 』

美ヶ原は「八ヶ岳中信高原国定公園」で、平安時代から放牧地として利用されて来たのだとか。美ヶ原という何とも優美な名称は、江戸時代に編纂された松本藩の歴史書に記載されているのが文献上の最初だそうですが、大正10年に日本山岳会会長だった木暮理太郎氏が山岳会の会報に美ヶ原への登山記録を載せたことで広く世間に認知され、昭和5年に山本小屋が建てられてから登山客が多数訪れる様になったのだそうです。

美ヶ原は「八ヶ岳中信高原国定公園」で、平安時代から放牧地として利用されて来たのだとか。美ヶ原という何とも優美な名称は、江戸時代に編纂された松本藩の歴史書に記載されているのが文献上の最初だそうですが、大正10年に日本山岳会会長だった木暮理太郎氏が山岳会の会報に美ヶ原への登山記録を載せたことで広く世間に認知され、昭和5年に山本小屋が建てられてから登山客が多数訪れる様になったのだそうです。遭難者の避難場所として建てられた「美しの塔」にも、たくさんの観光客やハイカーの方がおられ、皆さん記念写真を撮ったり記念に鐘をならしたりしていました。

360°見渡せる美ヶ原からは、日本百名山の実に1/3を望むことが出来るのだとか。お礼を言って、想像以上に美ヶ原登山が良かったことをお話しして、お薦めに従って百曲りを下山することを伝えると、

「気を付けて下山してください」

下りは45分足らずで広小場に到着。沢沿いに下り、オートキャンプ場を過ぎて駐車場へ3時前に無事到着。

北アルプスの本格的な登山とはまた異なりますが、自らの足で手軽に登山気分が楽しめる美ヶ原。予想外で、想像以上に楽しめた美ヶ原登山。ナルホド、さすがに深田久弥が百名山に選んだだけはあります。

一般的なドライブでのビーナスライン経由の観光ではなく、登山として往復自分の足で歩いてみて、その理由が分かった(地元に住む松本市民だからこそ手軽に楽しめた)身近な山旅でした。

トレーニングを兼ねてまたどこかに登りたいという奥さまのご希望に応えて、選んだ先は美ヶ原です。

美ヶ原は、松本地区の小学校5年生での初めての学校登山の行き先(と言っても往路はバス)でもあり、市民にとって親しみのある高原(東の美ヶ原から、今や、西は槍穂高そして乗鞍までが松本市内)です。

美ヶ原では、個人的には(松本市民としては?)深田久弥よりも信州ゆかりの尾崎喜八の方にむしろ馴染があります。先ずは、以前もご紹介した、尾崎喜八作『高原詩抄』に収められた「松本の春の朝」第6編(昭和17年刊行)。

『 車庫の前にずらりならんだ朝のバス、

だが入山辺行きの一番はまだ出ない。

若い女車掌が車内を掃いたり、

そうかと思えば運転手が、

広場で新聞を立読みしながら、

体操のような事をやってみたり。

夜明けに一雨あったらしく、

空気は気持ちよく湿っている。

山にかこまれた静かな町と清らかな田園、

岩燕が囀(さえず)り、れんげそうの咲く朝を、

そこらじゅうから春まだ寒い雪の尖峰が顔を出す。

日本のグリンデンヴァルト、信州松本。

凛とした美しい女車掌が運転台の錫(すず)の筒へ、

紫と珊瑚いろ、

きりたてのヒヤシンスを活けて去る。 』

美ヶ原への登山口のある、入山辺「三城牧場」へのバスを待つ松本駅前。春の美ヶ原へ登ったであろう、松本の早朝の情景を詠んだ詩です。

我々は、夏のお盆も過ぎた週末の日曜日。天気も良さそうだったので、美ヶ原への登山口、その入山辺地区三城にある「三城いこいの広場」の無料駐車場に朝8時過ぎに車を停め、尾崎喜八も登った百曲りコースから美ヶ原を目指しました。

彼は百曲りを登り切って園地に到着し、「塩くれ場」に向かったのでしょうが、百曲りを越えれば、後はアップダウンも無い平坦な高原が拡がりますので、目の前に拡がる広大な高原に「登りついて不意に開けた眼前の風景に、暫くは世界の天井が抜けたかと思う」と記した喜八の気持ちが良く分かります。

「本当は、我々が道を譲らないといけないんですけど・・・ネ!」

と、お二人は県の環境レンジャー(正式名称は「自然保護レンジャー」。県内の国立公園や国定公園で、県の任命を受けて、利用者への呼び掛けや注意などの自然保護活動をボランティアで行なっているそうです)で、お礼にと高山植物の写ったカードをくださいました。

ついでにお聞きすると、このコースから王ヶ頭へ上る急坂の途中のお花畑がお薦めとのこと。帰路も、他のダテ河原や八丁ダルミよりも、百曲りコースを下った方が変化があって面白いだろうとのことでした。

ついでにお聞きすると、このコースから王ヶ頭へ上る急坂の途中のお花畑がお薦めとのこと。帰路も、他のダテ河原や八丁ダルミよりも、百曲りコースを下った方が変化があって面白いだろうとのことでした。お礼を言って先に王ヶ鼻を目指します。その前に、我が家から見える二本の塔へ行くと、それはTV塔ではなくNTTの電波塔でした。

そこからすぐの王ヶ鼻2008m。幸い雲が切れて、眼前に穂高連峰から槍ヶ岳と常念までの北アルプスが見えました。大町から先は少し雲も掛かっていて、この前登った唐松岳は見ることが出来ませんでした。また眼下には松本平が拡がります。こうして見ると、松本の市街地も広いなぁ・・・と感激。この日も母がデイサービスで行っている「岡田の里」や豊科の「県立子供病院」の赤い屋根も見え、

「そうすると、あの辺りが我が家かなぁ・・・?」

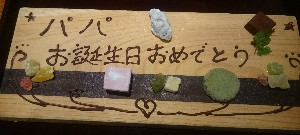

7月と8月は我々夫婦の誕生日。この年になると、せいぜい“目出度さも中ぐらい也”程度で、我々自身でお互いを祝う様な事はもうありませんが、それでも子供たちからのお祝いは格別です。

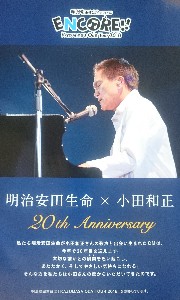

米国在住の長女からは、奥さまの誕生日に合わせて「小田和正2018 Tour “ENCORE”」のチケットのプレゼント。

因みに“Encore”(アンコール)は本来フランス語。英語でもそのままの綴りで使われるようですが、英語で言うならCurtain Callでしょうか。

ちょうど台風13号の関東直撃も予想される中でしたが、当日高速バスで東京へ向かいました。日野で高速バスを降り、多摩モノレールから京王線に乗り替えて、先にチェックインすべく、予約したホテルのある東府中へ。コンサート会場はてっきり「府中の森芸術劇場」だと思い、ホールまで歩いて行ける東府中のホテルにしたのですが然に非ずで、味の素スタジアムのある「武蔵野の森総合スポーツプラザ」にある1万人収容のスポーツアリーナがその会場で、最寄駅は聞き慣れない京王線の「飛田給」駅。これは荘園制度が盛んだった頃、この地の荘園領主だったらしい飛田(とびた)某から支給された土地(給田地)だったという言伝えに因むのだとか。

開場時間に合わせて京王線で東府中から飛田給へ向かい、降りるとたくさんの人。台風が近づいていて、傘も時にひっくり返る程に風雨が強まる中、アクセスを調べなくても人の波がアリーナへとぞろぞろと向かっていて、そのまま付いて行くと10分足らずで会場に到着しました。

後で知ったのは、台風接近に伴い、この日の開催可否は午後2時に決定されたのだとか。そんなことは“”知らぬが仏“の我々は、うとうとしながら信州からの高速バスの中。せっかくの娘からのプレゼントでしたので、オフコースの1stアルバム「僕の贈りもの」ならぬ“神様からの贈りモノ”か、開催出来て何よりでした。

「台風が来てるので、はしょって、出来るだけ早く終わらせよう!・・・なんてことは、全く考えておりません!!!」

我々の様な、40年近く前のオフコースの松本公演に行っただけ(因みに、家内はシンガポール赴任中の92年に、現地でも吹替え放映されて人気となったTVドラマ「東京ラブストーリー」の主題歌「ラブストーリーは突然に」も人気となって行われた小田和正シンガポール公演もお友達と聴きに行かれています)のファンはともかくとして、追っかけや常連の方々は、曲毎の拍手やコーラス、そして振り付けなども全てパターンが決まっているらしく手慣れたモノ。それを見ながら、聴きながら、ライブでは俄かオーディエンスである我々も見よう見真似で、「フムフム、ナルホド・・・」。それにしてもこの日の会場も満員札止めらしく、古希にして、この一万人を超える観客動員力は只々凄い!の一言。後15年もすると、演者も観客も皆白髪頭で杖を突いてでも来ているのではないか!と思えるほど・・・でした。

途中、恒例らしい公演会場周辺を訪ねてロケした10分程度の「ご当地紀行」のVTRが流され(立川だったか、公園の入場料で、小田さんが「シルバー料金です」と言ってチケットを購入していたのは実に微笑ましかった)、スタッフはその間僅かな休憩を取ったのみで、前後半、そして正しく2度の“Encore”アンコール(東北大学の学生時代に混声合唱団所属だった小田さんらしく、最後に出演者全員によるアカペラ合唱曲「また会える日まで」で締めるというアンコール構成は、どうやら毎回お決まりの様でした)も入れて全30曲!(さすがに、金原千恵子女史率いるストリングスは全員音楽大学出身なのでしょう、アカペラのハーモニーも完璧でした。ギターもキーボードも皆旨かったけど、個人的にはドラムスの木村万作さんが良かった!・・・な。因みに二度目のアンコールの中で歌ってくれた「さよなら」は、シンガポール駐在時代、某クラブの生バンドが赴任者が帰任する際に必ず歌って見送ってくれた曲でした。思い出しますね・・・)。

帰宅後に思い返して聴いたオフコース時代のベストアルバムの“艶っぽい”柔らかな歌声と強いて比べると、その艶っぽさは消えて、ややシャープでキレのある(ある意味鋭い)声質にはなっていましたが、それにしても“喋くり2/3”というさだまさしコンサートに比べ(それはそれで、さださんのエンターテナー振りも凄いですが)、2時間以上もほぼ歌いっ放しは凄い!の一言・・・。もうイイからとこちらが心配になる程に、30曲歌い切った体力は流石!・・・でした。

「コンサート、良かったよね!」

とお互い感慨に浸りながら、遠くアメリカに居る娘に感謝していました。

八方池周辺までのコースは、本来森林限界を超える2500m以上のでないと見ることが出来ないハイマツ帯が続くこともあって、北アルプスを間近に臨む山岳気分を手軽に味わうことが出来るコースです。これは、この辺りまでは蛇紋岩の地層が続くために低木のハイマツの方が繁殖し易いのだそうで、八方池を過ぎると花崗岩の地層に代わるため、ハイマツ帯の上にダケカンバの林が現れるという珍しい植生の逆転現象が見られます。

この夏列島は猛暑日が続いていますが、この日は雲一つ無い快晴ということもあって、2000mを超える山岳路は紫外線のきつい直射日光で想像以上に暑く、汗ダラダラ。それにしても想像以上の発汗で、2ℓ近く持ってきた水をここまでで半分以上飲んでしまいました。

山荘へもう少しの地点。そこまで来た時に、急にクラクラと立ちくらみの様に眩暈がしたので、思わず座って休息することにしました。すれ違う登山者の方の中には、私メの顔色が悪かったらしく

「大丈夫ですか?もうすぐ山荘ですよ!」

と励ましてくれる方もおられ、家内も一瞬どうしようかと大層不安(≒まさか救助のヘリを呼ばないといけない???と思ったとか)だったとのこと(実際のケースでは、すぐ近くに山小屋があるので、山小屋に救助要請すれば良いのでしょうが・・・)。

その間5分程だったでしょうか?・・・。塩飴を舐めて水分補給をすると、不思議な事にスーッと体が楽になりました。立ち上がっても今度は全くフラフラしません。汗をかき過ぎての貧血だったのか、或いは脱水症状だったのか?・・・。

「ねぇ、本当に大丈夫なの?諦めて戻った方が良くない?」

と随分心配してくれましたが、本当にまるで嘘の様に体に生気が戻りました。立って少し体を動かしてみて、ちゃんと歩ける事を確認して眼前の岩場を登ることにしました。

本来は急登を避けて、崖に沿って狭い木道が掛けられた山荘への迂回路があるのですが、途中崩れているのか迂回路は通行止めになっていて、急登を行くしかありません。上り下り一方通行で、どちらかがその列が過ぎるまで待機していないといけません。順番を待って一歩一歩と登り切ると、ちょうど小高い丘の様になっていて、目の前には今まで見えなかった唐松岳が初めてその姿を現しました。眼下には赤い山荘が見えたので、少し下って標高2610mという唐松岳山荘到着です。山荘直前で体調不良で休憩したこともあり、八方池第3ケルンからは3時間。予定より30分余計に掛かって12時半の山荘到着でした。

目の前に拡がる北アルプスの山並みが何よりのご馳走。深く切れ込んだ谷間の向こうには、新田次郎「点ノ記」の剣岳を盟主とする立山連峰の山並みが聳えていました。松本側からは眺めることの出来ない、眼前に拡がる北アルプス立山連峰の絶景です。

「今からなら、十分余裕で到着出来ますよ!」

との声に励まされ、下山します。途中すれ違ったのは、何とクラブツーリズムのツアー2団体。それぞれ、我々より年配の男女20~30人程度のグループで、山岳ガイドの方に先導されていましたが、かなりきつそうにお見受けしました。

ガレ場を下り、途中扇雪渓を望みながら樹林帯を越え、帰路も丸山ケルンで少し休息。朝に比べ白馬三山に少し雲が掛かっています。そこから暫く稜線を下って行くと、漸く眼下に八方池が小さく見えて来ました。

午後3時20分に八方池山荘に無事到着。急がず普通に歩いて来たつもりでしたが、唐松岳山荘から八方池山荘まで2時間半で下って来たことになります。ここで奥さまが、疲れた体を甘味で癒すべくソフトクリームをご所望し、休憩の後リフトに搭乗しました。

でも、お陰さまでナントカ無事に下山することが出来ましたし、雄大な北アルプスを満喫した日帰りでの山旅でした。またいつか、今度は混んでいない時期に、ゆっくり山小屋一泊で唐松岳に再チャレンジしてみたいと思います。

家内からは、

「もうちょっと鍛えなくちゃっネ!」

「はぁ~、ご尤も・・・」

【注記】

樹林帯の写真は下山時。山荘の写真は唐松岳より撮影したものです。

8月最初の週末。奥さまの希望で唐松岳に登って来ました。

唐松岳は北アルプスの後立山連峰にあり、長野県と富山県境に聳える標高2696mの山。その唐松岳という山の名前よりも、東(長野県)側に拡がる八方尾根の方がむしろ有名。現地に行くと、

「そうか、八方尾根は唐松岳の尾根筋だったんだ!」

と逆に気付かされるほどです。唐松岳は一応、300名山の山なのですが、大雪渓で有名な白馬岳や五竜岳などの百名山に挟まれて些か知名度では劣るかもしれませんが、途中最近人気の八方池を経由しての白馬三山への縦走ルートにもなっており、また岩場や鎖場などもないため、唐松岳なら登山初心者でも日帰り可能な山と云われています。昨年10月初旬に八方池まではトレッキングで行っていたのですが、今回はその先の唐松岳までの本格的登山です。

これまでもトレッキングでの入笠山や白駒池の北八と栂池高原、とりわけ昨年の八方池(第1255話参照)に感激した奥さまが急に登山に目覚め、今年はクラブツーリズム主催の女性だけの登山講習の月例ツアーに参加。

先ずは登山に関する座学でのレクチャーに始まり、実践は金時山など低山からの日帰りツアーからスタート。更に筑波山や山小屋宿泊での尾瀬ヶ原からの至仏山、伊那谷から登頂する3000m級の“南アルプスの女王”仙丈ケ岳。そして最後は立山縦走という半年間の本格派です。

そのため、夏の間に唐松岳にも行ってみたいとのご希望で、(地元住まいの特権で)天気予報と睨めっこしながら、母が月例のショートステイ中で快晴予報だった8月4日に決行することにしました。週末を選んだのは、初めての唐松岳ですので、昨年の八方池の時の様に例え霧にまかれても、夏山シーズンで人が多い方が迷わずに付いて行けば良いからという理由です。

当日は夜明けを待ってナナの散歩を済ませ、予定より少し遅れて5時半過ぎに我が家を出発。予測通り7時過ぎには白馬へ到着。先にコンビニへ寄って昼食を調達してから、インフォメーションセンター横の村営の第2駐車場へ。

昨年は秋口の平日でガラ空きだったのですが、この日はナント満車。ノロノロと運転しながら周辺を探した結果、幸いジャンプ場に近い第5駐車場にまだ少し空きがあって車を停めることが出来ました。ゴンドラ横の村営駐車場(一日600円)以外は全て無料ではありますが、いくら登山ブームとはいえいやはやビックリでした。奥さまからは、

「だからぁ、もっと早く出ようって行ったじゃない!」

との非難の嵐を右から左に聞き流しながら登山靴に履き替えたりと、登る準備をしてゴンドラ「アダム」乗り場へ向かいました。

家内が今回の登山教室に入るにあたり、幾つかの登山グッズ購入のために、アウトドア用品の専門ショップ「モンベル」会員に登録しており(登山客の多い県内には諏訪、豊科、白馬に店舗あり。因みに登山用品店で有名な好日山荘も松本と白馬に店舗を構えています)、八方池のゴンドラ・リフトが連れのメンバー5人まで10%会員割引になりますので、往復2900円が2610円×2名(因みに入笠山は会員本人のみの割引とのこと)。

兎平からリフトを2本乗り継ぎ、黒菱を経て1830mの登山口の八方池山荘へ到着し、8時過ぎから登山開始。

八方池までのハイキングやトレッキング目的の人たちは、池まで降りて雄大な白馬三山を満喫されています。我々は前回池の周囲を散策したので、唐松岳を目指す今回は池を見下ろす第3ケルンで暫し休憩。

八方池までのハイキングやトレッキング目的の人たちは、池まで降りて雄大な白馬三山を満喫されています。我々は前回池の周囲を散策したので、唐松岳を目指す今回は池を見下ろす第3ケルンで暫し休憩。それにしても今朝は雲一つない快晴。2080mの第3ケルンから望む雄大な白馬三山とそして唐松から続く険しい不帰ノ嶮(Ⅰ~Ⅲ)の北アルプス後立山連峰の絶景に、二人共暫し我を忘れて感激感動!本当に絶好の登山日和の日を選択したようで、大“晴”解でした。池まで降りれば、多分パンフレットなどで見る様に、池の水面には白馬三山の雄姿が映っていることでしょう。付近にはマツムシソウが可憐な薄紫の花を咲かせていて、山は早くも初秋の雰囲気です。

因みに、登山の時に持参すべき水分量。奥さまが講習で教わったのは、体重×5×登山(=行動)時間とのこと。

従って今回の唐松岳は、私メの場合65kg×5×6時間として、凡そ2000ccでしたので、登山用の水筒とペットボトルに分けて、1.8ℓを持参しました。

7月と8月は我々夫婦の誕生日。

今や、“人間五十年、下天の内をくらぶれば・・・”どころか、百歳も決して珍しくない世の中ではありますが、さすがに還暦過ぎのこの年になるとせいぜい“目出度さも中ぐらい也”程度で、我々自身でお互いを祝う様な事はもうありません。それでも子供たちからのお祝いともなれば、そこは格別です。

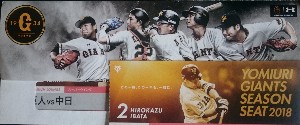

それは、東京ドームのVIPシートの巨人VS中日戦。何でも上司の方が(単身赴任のため)毎年シーズンチケットを購入されていて、ドームでの主催ゲームは毎回ボックス席のチケットが送られて来るのだそうですが、仕事が忙しい時や都合が悪い時もあって、毎回は行き切れないので結構無駄にしてしまうのだとか。私メがジャイアンツファンであることを話していたら、誕生日に近い週末の巨人戦のチケットを行けないからと下さったのだそうです。

誠に有難い限りで、その試合は幸いデーゲームだったことから、母とナナの夕食対応だけは妹に頼んで、日帰りで東京に行って来ました。

夏休みの週末でしたので途中の渋滞や松本インター横の駐車場確保に不安もあって、念のため高速バスではなく特急あずさで往復しました。

当日は早めに新宿に着いてから、次女の招待でランチへ。

当日は早めに新宿に着いてから、次女の招待でランチへ。娘が予約してくれてあったのは、新宿高島屋の「水たき玄海」。昭和3年の創業と云いますから、今年で丁度創業90年という老舗だそうです。以前、奥さまと娘が二人で来て気に入ったのだとか。既にランチコースの「水たき御膳」が予約されていて、席に案内されてすぐ煮こごりと冬瓜の煮物の先付け二品が運ばれて来ました。水炊きは先ず茶飲みで白濁したスープをいただきます。それが、あっさりとして臭みも全く無い実に上品な味。全てスープ用に用意されているので、何杯もお替りして飲み干して良いのだそうです。

そしてメインの水たき。ぶつ切りの鶏肉だけが入っていて、野菜は別に供されます。鶏肉もホロホロの柔らかさ。聞けば、この水炊き用のスープは鶏を丸ごと8時間煮込み、丁寧に灰汁を取ってキレイに濾しているのだとか。やっぱり家庭では到底出来ない、さすがは老舗の水炊き専門店の味です。

最後の〆は、鶏釜めし、親子丼、雑炊からの選択とのことで、全員水炊きスープを使った雑炊をチョイス。同じ鍋ではなく別に作ってくれるので、水炊きの鍋は空にしてしまって構わないとのこと。その雑炊も絶品で、キレイに完食。私メは生ビールをいただいたので、最後のデザートは奥様へ。

「あぁ、美味しかった!ごちそ・・・」と、ここでサプライズ!

「大変、おかたじけ・・・。ごちそうさまでした!」

いやいや、本当にありがとうございました♪

「みんな頑張れ、頑張れ!」

今回頂いたチケットと日頃娘がお世話になっているお礼に、地酒と後日空港のオフィス宛に信州のお焼きもお送りしました。

トレッキングのトレーニングを兼ねて、時々早朝ウォーキングで行くアルプス公園。

城山々系のアルプス公園は我が家の裏山の様な位置になるのですが、10年程前に71haへと倍以上に拡張された以降のアルプス公園へのルートは、我が家からは3本。開園当時からの入り口である蟻ヶ崎台経由の南入口と、拡張後のメインとなっている下岡田(神沢~塩倉)経由の東入口。そしてもう一つは、昔の県種畜場時代のアクセス道路だった旧道経由。距離の長短こそあれ、我が家からは標高差200mで、結構な急勾配が続くため、片道2km程度の恰好なトレーニングコースなのです。

誰もいない、この静かな緑のトンネルの坂道を上って行きます。7時前後の早朝だと、週末はマレットゴルフに興じるご老人の皆さんの玉を打つカーンという乾いた音が時折響いていますが、平日はその音もせず、風と小鳥のさえずりを聞きながらの爽快な緑のコースが続きます。園内を歩き、展望広場からアルプスを一望。人っ子一人いない広大なアルプス公園を“二人占め”。

帰りは、南入口から蟻ヶ崎台を下って帰宅。

材料が揃ったので、いよいよ竹垣の組立です。

翌日から木枠を組んで、切り揃えた竹棒を挿入していきます。ただ、我が家の敷地も同様ですが、メイン道路から隣家への導入路は坂道。従って道路沿いのフェンスも傾斜しています(我が家は、設計士さんの工夫で、高額な盛り土工事をせずに、玄関フロアから、二階への階段と、一階フロアのリビングへはステップフロアになっています)ので、木枠も傾斜に合わせて斜めにする必要があります(簡易的な計測上、30㎜の角材の幅で3㎜の傾斜)。

また木枠の上部は竹棒を挿入していくために30㎜幅で空けてありますが、下はレール状に30㎜の板材を両側の焼杉でサンドして木ネジで止めて溝状にしてあります。

フェンスの支柱の長さに合わせて1.8mと0.9m、更にL字部分が0.9mの竹垣を作成します。また裏表上下に割った竹材で棒状の竹材を数ヶ所縛って動かぬ様に固定。空いている天井部分には、1.8mと0.9mの竹の棒を半分に割って蓋の様にして上に載せ、同様に麻紐で縛り付けます。

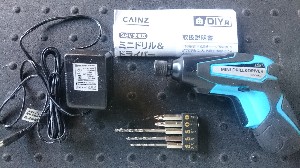

そのまま釘や木ネジを金槌で打ち付けると、薄い板や竹材はすぐに割れたりしてしまいますので、先ずは電動のドリルで穴を開け、今度は電動の+ドライバーに付け替えて木ネジで止めていくのですが、金槌だと曲がったり真っ直ぐ打ちこめなかったりしますが、電動ドライバーなら素人でも失敗なし。それに、釘に比べて木ネジの方が抜け難いので、強度的にも一石二鳥。確かに、これなら“か弱き”女性でもDIYで簡単に作れる筈です。

そのまま釘や木ネジを金槌で打ち付けると、薄い板や竹材はすぐに割れたりしてしまいますので、先ずは電動のドリルで穴を開け、今度は電動の+ドライバーに付け替えて木ネジで止めていくのですが、金槌だと曲がったり真っ直ぐ打ちこめなかったりしますが、電動ドライバーなら素人でも失敗なし。それに、釘に比べて木ネジの方が抜け難いので、強度的にも一石二鳥。確かに、これなら“か弱き”女性でもDIYで簡単に作れる筈です。作成過程で一番大変だったのは、竹棒を固定するための麻紐で縛ることでしょうか。かなりの力を入れて、しっかりと弛まない様に縛らないといけません。

最初に完成させた1.8mの竹垣を運ぶのにその重いこと!やはり、竹が板材ではなく棒状のためにかなりの重量になっていましたが、簡単に作成するためには致し方ありません。フェンスには針金で縛って固定。

続いて、半分の大きさの0.9mの竹垣を二つ作成します。後で直角に組むのではなく、固定し易い様に最初からL字型に組むことにしました。この直角に組む方法をどうするか、そしてその直角に交差する部分の作成が一番苦労したところです。

据え付けた後で道路からチェックしましたが、ほぼ想定した通りに道路からの視線を遮る事が出来ました(注:フェンスのブルーシートは、晩秋に購入する薪ストーブ用の薪を積んで置くのですが、その薪の雨除け用です)。

中学までの工作や技術家庭での実技程度のDIYでの所詮素人の造作ですので、売られているプロの竹垣に比べれば見栄えも悪くて全くのお恥ずかしい限りですが、素人ながら目的はそれなりに達成出来ましたので、コストを掛けられぬ“年金生活者”としては十分に自己満足出来る仕上がりとなりました。

今回のDIYでの制作コストとしては、板材が5千円程度、電動工具と木ネジ、防腐剤に麻紐で〆て4千円弱。従って、出来合いの竹垣を購入すれば5~6万円するところですが、全部の合計額が1万円弱で今回作成することが出来ました。

「あぁ、極楽じゃ、極楽じゃ!」

・・・と相成りました。

我が家の北側の隣家への道路沿いにフェンスがあります。

その北側に面しているのは、1階のトイレ、バスルーム、物置、キッチン、洗濯スペースと勝手口。外側にはエコキュートと床暖房用の機器が設置してあり、バスルームとフェンスの間のスペースにはヤツデとモミジが植えてあります。この二本の木。ヤツデは子供たちの通っていた小学校の体育館横に植えられていた大きなヤツデの子供。夏休みに体育館で行われていた合唱部の練習の送迎時に見つけた、3㎝くらいだったヤツデの“子供”をいただいて来て植えたモノ。そしてモミジも、道路沿いの隣家の庭に植えられている大きなモミジの種子が“竹コプター”の様に飛んで来て自然に生えたモノ。二本とも20年近く経って随分大きく育ちました。

そこで、開放感溢れての入浴のために、道路沿いのフェンス側に目隠しになる「竹垣」を設置したいとずっと考えていました。

ホームセンターなどに行くと、園芸用品売り場などに竹垣や木製の垣根、フェンスなども並んでいます。その大きさにもよりますが、どれも1万円から2万円位していて、“目隠し”状態にするためには長さは最低でも3m。最適なL字形にするためには4m位は必要になり、そのためには5万円~6万円は必要になってしまいます。結構な高額出費ですので、“年金生活者”にはどだい無理な話です。そこで・・・、

「だったら、自分で作っちゃえ!」

と考えた次第・・・です。

我が家の周辺にも竹林が無いではありませんが、そこまで大量の本数となると入手困難・・・と、実際にDIYで自分で作るとなると材料確保もなかなか大変です。

そこに“恵の雨”ならぬ、私メにとっては“時の女神”の登場!

ナント、“向こう三軒両隣”的に隣家同士でこの春お花見をした際に、道路を挟んだ北側のお宅の庭の竹林が枯れてしまい、景観的にも見苦しいので業者の方に伐採を依託したとのこと。その伐採した竹も、片付けるとなると、廃棄するためにはお金が掛かります。だったらお互い“渡りに舟”で、必要な本数をいだくことで快諾いただけました。業者側も本数が減れば廃棄額が減って助かるので、お互いにメリット(三方両得?)があります。

その後、業者の方が除草剤を1本ずつ注入して根まで完全に枯らした上で、6月末に伐採。運ぶまで2~3日庭の隅に置いてあるので、その間に必要な本数を持って行って良いとの連絡をいただき、枝を落として50本程の竹をいただいて来ました。

お隣から細い竹(マダケ?)を50本いただけたので、早速竹垣作成に必要な材料や道具をホームセンターへ行って購入して来ました。

因みに、日本の家の間取りは一間というように今でも尺貫法が基準。従って、ホームセンターなどで売られている板材や角材も、一間の長さでメートル法での1820㎜や、半分の長さである3尺(1尺=10寸=30.3mm)91㎝だったりします。

家に戻り、角材に防腐剤を塗布して翌日まで乾かし、その間に竹を長さ90㎝の長さに電動ノコで切り揃えました。その数、先ずはほぼ100本。

【追記】

電動ドライバー(安いのでケースは無し)や道具類は、近所の100均ショップで購入したプラケースに整理を兼ねて入れています。最近の100均ショップ、なかなか便利で侮れませんね。

猛暑、酷暑、炎天、熱波・・。言葉では簡単に表現出来ない様な、異常なほどに熱い日が続いています。一番ピンと来るのは・・・“クソ熱い!”でしょうか?・・・。

先日は遂に41℃越えとか・・。まるで砂漠の様な日本列島。ここ信州松本でも35℃を超えて36℃近い日もあったりと、異常な熱さです。最近は知りませんが、90年代前半に駐在していた赤道直下のシンガポールでも35℃前後で、確かにタイのバンコクは38℃位にはなった日もあった様に記憶していますが、今の日本列島の真夏は当時の熱帯よりも熱い様な気がします(但し、シンガポールは湿度がほぼ100%。皮製品は定期的に陰干ししないと、直ぐにカビてしまいます)。一体この先、地球はどうなるのでしょうか?・・・。

(それにしても、米国TV局の支払う高額な放映権により、いくら米国内スポーツのオフシーズンとなるこの8月の開催を求めているとしても、2年後のこの“クソ熱い”時期にオリンピックなんてやっても大丈夫なんでしょうか?それこそ、1984年8月開催だったLA大会での女子マラソンで、スイスのアンデルセン選手のフラフラになりながらのゴールシーンの様に、命に関わるような暑さに因る脱水症を以って、大会の“感動”的ストーリーにしてはいけないと思います。それに、仮に猛暑でなければこの時期は台風襲来かもしれませんし・・・。今回も“晴天率の一番高い”10月10日でイイじゃん!て思いますよね、日本人なら誰でも・・・)

・・・と、“不都合な真実”は少し横に置いておいて、こう“クソ熱い”と冷たいモノが(特に昼には)食べたくなります(シンガポールの「レッド・ハウス」のオープンテラスで、毛髪の中をまるで滝の様に汗が流れつつ食べたチリクラブや、インドカリーの様な辛い料理も逆説的で良いのですが・・・)。

冷やし中華、素麺、冷麦・・・、個人的には学生時代に京都で食べていた、京風?(関西風?)冷麺が食べたくなりますが・・・。何となく冷たい麺類ばかりが並びます(ざる蕎麦は、夏に限らず一年中食べていますので)。

「冷汁」は、宮崎県の郷土料理として有名。昔、出張した時に、宮崎空港で冷汁のスープの素を買って来た記憶があります。本格的な冷汁は、味噌ベースの冷たいダシ汁で、ほぐした焼き鯵などが使われていますが、材料は気にせずに、家庭菜園で採れたキュウリと青紫蘇を使い、買ってあったミョウガの残りも使って、味噌とすりゴマ、煎りゴマも使って、冷たい味噌ベースの汁を作って、好みでレモン果汁で酸味を付けたり、砂糖で甘味を付けたりと自分好みの味にして、水で洗ってヌメリを取ってサラサラにしたご飯に刻んだ野菜を載せ、氷を入れて冷やした汁をぶっかけていただきます。

以上、いい加減な“男の料理”ですが、この“クソ熱い”夏のお昼にはイイんじゃないでしょうか?・・・。では、頂きまーす!