カネヤマ果樹園 雑記帳<三代目のブログ>

寒い時には家内のひざ掛けや毛布に潜って丸くなっていたナナですが、さすがに暑くなってくるとグターッとしがちな今日この頃。

ダレパンダならぬ、ダレたナナ・・・!?

リラッくまならぬ、リラックナ・・・!?

って言いたいこちらも、ダレたまま・・・。

奥さまからは、「“暑い”以外に言うこと無い訳!?」

とのお叱りですが、他に出て来る単語が無いのですから、致し方ありませぬ・・・。

だって、昔の家は、冬は確かに隙間風で寒かったですが、逆に夏は風が入って来て涼しかったですから。冬に隙間風の入らぬ様な(暖かい)家が、夏も涼しい筈は無い!それに、夏エアコンなど不要だった信州でも最近必要になったのは、温暖化の影響も否定しませんが、ハウスメーカーと家電メーカーの共謀ではないのか・・・と、独り言でブツブツと・・・。冬の寒さと夏の暑さのどちらが我慢できないか?我が家では、奥さまは冬の寒さですが、私は断然夏の暑さ・・・です。

九州を中心に豪雨が降り続いた梅雨が漸く治まると、その後は一気の猛暑で東海まで梅雨明け。しかしその後は足踏みをしていましたが、関東甲信地方も漸く昨日梅雨明け宣言が出されました。それにしてもホント蒸し暑いですね。

暑中お見舞い申し上げます。

奥さまが丹精込めて育てている、我が家のクリスマスローズガーデン。

雑木林ガーデンの樹下、グラウンドカバーのポテンチュラの中に植えられたクリスマスローズですが、零れ種で結構ふえました。

毎年ご紹介している様に、花の時期は種類によって異なりますが、冬から春先に掛けて。従って、梅雨から盛夏に掛けては葉だけで花の時期ではありません。

可哀想ですが、まだ小さな株なので、ここはやはり花を切り取った方が良さそうです。

「春になったら、ちゃんとまた咲きなよね!」

城山公園に程近い松本市蟻ヶ崎の「放光寺」。

山号を「日光山」と号し、市内では牛伏寺と並ぶ厄除け祈願で有名な古刹ですが、こちらでは毎年7月の17・18日の二日間「ほおずき市」が開かれているのだそうです。

「ほおずき市」で全国的に有名なのは浅草寺ですが、夏の風物詩でもあり、都内でも浅草寺だけではなく、また全国各地でも行われているようです。

松本市内ではおそらく放光寺だけでしょうか。“放光寺のほおずき市”自体も、地元に居ながら殆ど聞いたことはありませんでした。

子供の頃は、雑草かと思う程にアチコチで見掛けて採って遊んだような気がしますが、最近では田舎でも身近で余りホオズキを見掛けなくなりました。

18日、留学中の娘に頼まれた荷物の中に海苔などの「日本的」なモノを入れて一緒に送るための買い物ついでに、放光寺に先に寄ってみました。

我が家からは裏山の坂を上ればすぐですが、この日は車で、城山公園の駐車場に車を停めて歩いて行くことに。難なく駐車出来ましたが、公園の芝生の広場で遊んでいる家族連れの皆さんも何組か居られましたので、アルプス公園に臨時駐車場を設ける程の厄除け縁日の混み様とは雲泥の差。

参道の両側に、ホオズキの鉢を売る露店と地物野菜と子供用の玩具の炉店がそれぞれ一軒ずつあるだけ。厄除け縁日の露店の賑わいとは比べ物にはなりません。どうやら、ホオズキも野菜の販売もお寺の皆さんが揃いのTシャツを着て対応されているようで、「御供ですからどうぞ!」と勧められて、我々もアイスキャンディーをいただき、木陰の休憩所で涼みながらいただきました。何とも家庭的な雰囲気。50万人を優に超える人出という浅草寺とは比べるべくもありませんが、地元の小さな「ほおずき市」に、これはこれで何だかホッコリ出来ました。お寺さんのお宅の飼い犬というトイプー君が、露天で愛嬌を振りまいてお手伝い。家内が

「犬を連れてお詣りに来ても構いませんか?」とお聞きすると、

「えぇ、(ここは)大丈夫ですよ!」とのこと。

因みに、今年の厄除けの時に居た法被姿のブルドック君(第1054話参照)のことをお聞きすると、露店を出されたテキヤさんが連れてきた飼い犬ではないかとのことでした。

来年の厄除け祈願のお詣りの時は、散歩がてらナナも連れて来れそうです。そう云えば、殆どの寺社仏閣は境内へのペット連れは禁止だと思いましたが、金比羅様(第751話参照)では江戸時代に長旅の金毘羅詣が困難な飼い主に代わっての犬の代参が認められていましたっけ・・・。

奥さまが娘と一緒に渡米して不在の日々。その間、母がショートステイで完全に一人だけの日もあり、そうなると独り飲み・・・であれば良いのですが、上田から車で戻り、改めて一人で飲むためにわざわざ出掛けるのも億劫(何しろバスが不便になり、便数が多い路線のバス停だと、深志高校まで10分程歩かないといけませんから)。結果、あるモノで簡単に・・・と相成りました(重宝したのは、古城そばとムサシヤのジンギスカン、それとシャウエッセンでしょうか。いずれも茹でるだけ、野菜も一緒に炒めるだけの“男の簡単料理”。でも最後は頑張って、冷蔵庫の残り物野菜と賞味期限が近付いた木綿豆腐とゆでタマゴにした卵も入れて、シャウエッセンでコンソメ味のポトフにしてみました。プランターのパセリを刻んで頂きましたが、なかなかの美味。これで二食分になりました)。

しかし、「これではイカン!」(何が?)と一念発起!?して、せめて日頃行ったことの無い、ご近所の食堂へ行ってみることに。それぞれ挨拶を交わすような顔見知りではあるのですが、逆に近過ぎてこれまで一度も食べに行ったことはありませんでした(日頃の不義理のお詫びも兼ねて)。

候補は二つ。どちらも我が家からは200m程度で、歩いてホンの5分の「レストハウス四季」と「味栄食堂」。それぞれ私が高校生の頃からでしょうから、恐らく開業されてから40年以上の歴史を刻んでいます。

もし500mまで拡げれば、昔何度か行った中華料理の「参果樹」(沢村店)や行ったことの無いお寿司屋さんも今はあるのですが、年を取ると次第に億劫になります(信州弁で言う“ずく”が無い。車で行っては飲めませんので)。

レストハウス四季は、所謂“街の洋食屋さん”。こちらの奥さまは同じ集落出身で、私メが幼き頃にオンブするなど子守もしていただいたのだとか・・・(但し本人にその記憶はありません)。ご実家横の食堂にご主人と毎日通って来られています。

また、味栄(みさか)食堂は、これぞ昭和的な“ザ・食堂”。すぐ近くに松本法務局があるので、職員の方々のランチ御用達のお店でしょうか。定食類は元より、ラーメンからカレーまで何でもある庶民的な“食のデパート”・・・という感じでしょうか。

散歩で良くお会いするオバサンは勿論、亡き父も昔良く来てくれたとのことで、オジサンも我が家のことを含め地域の状況を良くご存じ。床屋さんもそうですが、こうした地元密着のお店に地区や地元の人たちの色んな情報が集まるんでしょうね(TVの刑事ドラマ的に云えば、真っ先に聞き込みに立ち寄るべき場所でしょうか)。自家製の漬物なども出してくださり、暫し父の思い出話や世間話に興じました。

定食類やスパゲティなど、思っていた以上にメニューが豊富。おそらくこちらでイチオシと思われるハンバーグセット(1000円)と生ビールをオーダー。野菜やポテトサラダなども添えられていて、それ以外に自家製の漬物の小鉢なども付いて、こちらもボリュームがあります(ハンバーグソースは酸味が強く好みではありませんでしたが、キュウリの漬物は逆に酸味が効いて美味)。

残念ながら奥さまはおられず、ご主人を存じ上げないので、一人静かに「いただきました!」。

米国留学で娘が行ったのは、世田谷区と同じ広さのキャンパスという、サンノゼにある大学。NYのように地下鉄がある訳でもないので、車無しでの生活は難しそうです。

学生時代に取得をいくら勧めても、我が家の娘たちは「信州には戻らないから不要!」と自動車免許を持っていません。しかし、事前のキャンパスビジットでの情報で、「嘗て免許を持たずに済ませた留学生は最早伝説となった女性一人だけ・・・」と聞いた娘は、突如「伝説になりたくナイ。免許取る!」。

「だからぁ、言っただろ~!」

(「親の意見と冷酒は・・・」)

そこで、免許も無いのに、留学を終了して帰国する方から10年落ちの日本車を購入してしまいました。そのため、先ずは買い出し等のセットアップのために、家内が(国際免許を取って)同行。その間、言葉はネイティブ並故、一発で学科は合格し、(免許を持つ)現地在住の方(が同乗するのがルールとか)に教えていただいて、いきなり路上での実技試験に臨むことになりました(・・・だそうです)。その間(授業が始まる前)、左ハンドル車が初めての家内が運転し、いきなりハイウェイを走ってサンフランシスコを一日だけ観光し、有名なケーブルカーやどこかの橋(一瞬、「えっ、色塗り替えたの?」と思った金門橋ではなく、ベイブリッジとやら)、フィシャーマンズワーフ(クラムチャウダーが名物とか。大昔、ちょうど脱皮の時期だったのか、ソフトシェルクラブを食べた記憶が・・・)などに行った際の写真をLINEで送ってきました。

7時半過ぎ、まだ誰も居ない境内には、普段は本殿の建つ神島を囲む神池にいる筈の鴨さんたちが陸に上がっていて、マガモが一羽、参橋を渡って一緒にお詣りをしてくれました。きっと神様の使いなのでしょう。これで、更にご利益ありそうです。

この「大祓え」(おおはらえ)というのは、案内書きに由ると、半年ごとの6月と12月の晦日に行われる神道の行事で、茅(かや)で作った輪を潜ることで、半年間の疫病や罪穢が祓われるというもの。この内、6月30日に行われる「夏越しの大祓え」が「茅の輪くぐり」なのだそうです。

そういえば、先日のタウン紙で、松本の四柱神社での茅の輪潜りの様子が報じられていましたっけ。

傾斜地ゆえに、上から雑木林、階段状花壇、L字型の芝生と3つに機能に分けて自分で作庭した我が家の庭。途中でジャングルと化したミントガーデン(現在の階段状花壇)が手に負えず、プロにお願いして基本機能を残してリフォームをしていただきました(この「ガーデンニング日記」のカテゴリーではリフォーム以降を綴っています)。そのL字型の芝生ガーデンの隅に設けた一坪程のハーブガーデン。ここに(食用)ハーブ以外に今年も野菜としてキュウリとトマトを植えました。

降霜の心配が無くなった5月のGWに、恒例となった苗の移植。

その後、ハーブは勿論、キュウリも収穫したのですが、トマトがなかなか収穫出来ません。この場所は、芝生の片隅の僅か一坪で、西側はコンクリートの壁。東側には、すぐ傍に我が家のシンボルツリーであるプンゲンスホプシーが鎮座(植えてから20年・・・結構大きくなりました)していますので、果樹園横の畑に比べて、土壌も日当たりを含めて恵まれた環境ではありません(むしろ劣悪と言った方が良いかもしれません)。

元々雑草であるハーブ類は丈夫な種類が多いのですが、品種改良を繰り返してきたバラや果樹は病害虫に弱く、野菜類もその例外ではありません。売り物ではありませんので、ここには青虫さんもいますので(見つければ、その都度引っ越しをお願いしていますが)ルッコラなどは虫食いになったりしていますし、またキュウリは曲がっても構わないので、一切無農薬で栽培しています。

一般的に開花後、キュウリは7~10日、トマトは45~50日と言われる収穫期よりも成長が随分遅い気がします。その一番の原因は、昼頃までしか当たらない日当りかもしれません。キュウリはパリパリと歯触りの良い親指大の“姫キュウリ”で収穫しますので然程気になりませんが、トマトは既に一番花が咲いてから優に40日以上経っているのに、まだ赤くなっていません。今年は、特にガーデン端の殆ど雨の当らぬ屋根下に(水分を抑えて糖度を上げるために)トマトを2株植えたので、余計成長が遅いのかもしれません。

昔、祖父が丹精込めて育てていた野菜畑。子供の頃、畑で捥いでくれた真っ赤なトマト。今の改良された品種と比べれば酸味の強い昔の種類だった筈ですが、

「本当に甘かったなぁ・・・。あんなトマトを自分も作りたいなぁ・・・。」

「早く真っ赤くなぁれ!」。日一日と次第に赤味が増して来ました。もう完熟でしょうか。もうそろそろ収穫してもイイかな・・・。

(写真は、赤くなり出した6月30日と、収穫直前の真っ赤に熟した7月6日です)

奥さまが帰国したので、早速モロキュウと一緒にトマトもいただきました。

温室育ちの粉こなした食感では無く、しっかりとした歯応えで皮も固い。家内は充分甘いとの評価(一番甘かったのはミニトマト)ですが、個人的はもっと甘いかと期待していました(畑と違って、ここの日当りがイマイチのためでしょうか)。でも、買ったモノと比べれば、赤くなるまで熟してからの収穫ですから段違いでした。

「ねぇ、次は何時採れるの?」

「・・・今しばらく、お待ちください・・・。」

個人的に、好みは(麺好きなので、例えば博多に行けば勿論長浜ラーメンを食べますし、札幌ならやっぱり味噌ラーメンですが)流行のコッテリ系の豚骨や味噌でもなく、つけ麺でもなく、昔懐かしい所謂“支那そば”或いは“中華そば”と呼ばれる様な、オーソドックスな鶏ガラスープの醤油ラーメン。煮干しや野菜で出汁をとってあっても良いのですが、魚粉系は然程好みに非ず。出来れば麺も、細打ちの縮れ麺が好み。

やや時代遅れか、そうした醤油ラーメンを売りにする昔ながらのラーメン屋さんは見つけにくくなりました(勿論、時代の変化に合わせた工夫は必要ですし、否定する気は毛頭ありません)。むしろ、昔からその場所にある様な何の変哲も無い“食堂”にこそ、そんな“何の変哲も無い”ラーメンがあるのかもしれません。昔は“東京ラーメン”という言い方もあったように思いますので、例えば浅草や“聖地”荻窪辺りに行けば、そうしたラーメンも残っているのでしょうか?

昔先輩に教えてもらったお店で、久し振りの来訪です。お世辞にも喫茶店の様にキレイではなく(清潔ですが)、カウンターとテーブルが二卓の、15人座れるかどうかという小さな店。ご夫婦で切り盛りされています。担担麺もウリのようですが、ここはやはり“普通の”ラーメンを味わいたい。

鶏ガラと豚骨でも出汁を採り、煮干しを効かせたスープとのことですが、透き通ったスープで、野菜か砂糖か分りませんが、かなり甘味を感じさせる(塩気が尖っていない)スープ。麺は細麺。トッピングに、申し訳程度の薄いチャーシューが2枚とはいえ、並みが500円で大盛りが+100円。ちょっと安過ぎるような気がします。半チャンラーメンが800円でしたが、やはりここは普通のラーメンをしっかりと楽しみたいので、大盛りをお願いしました。最初、ちょっとスープの甘さが気になりますが、極々優しい味わいのラーメンでした。スープも殆ど完食して、「ごちそうさまでした!」

最近、渋いチェロの曲に少々嵌っています。

バッハの無伴奏組曲(チェリストにとってのバイブルと云われ、我が愛聴盤はマイスキー。地震被害で大ホール改修中に僅か200席に満たない小ホールでの二夜連続で、ギアン・ケラスの全曲演奏を聴けたのが良き想い出)をその頂点に、チェロの器楽曲は結構多いのですが(例えば、あのショパンが最後に書いた曲はピアノ独奏曲ではなくチェロソナタでした)、協奏曲はピアノやヴァイオリンに比べて数が極端に少ない気がします。

チェロ協奏曲と言われて思い浮かぶのは、古くはハイドン、そして“ドボコン”という愛称で呼ばれるドヴォルザーク、さらにはシューマン・・・。次がなかなか挙がりません。

ドヴォルザークの才能を見出したとされるブラームスが、“ドボコン”の譜面を見て「人間が(チェロで)こんな協奏曲を書き得ることに、なぜ(自分は)今まで気が付かなかったのだろう!」と感嘆したというのは、チェロ協奏曲の代表格である“ドボコン”を語る上で有名なエピソードですが、ハイドンもチェロ協奏曲を書いているのに、その後のモーツァルトやベートーヴェン、ブラームス、チャイコフスキーもチェロの協奏曲を書いていません(この二人のBBは、三重、二重協奏曲でチェロをソロ楽器として使っていますが)。どうしてなのでしょうか・・・。通常、合奏で低音部を受け持つため、Vn.やPf.に比べ独奏楽器としては華やかさに欠けると当時は思われたのでしょうか?(でも、ハイドンは作曲しているしなぁ・・・?)。

CDを聴いて、「そういえば・・・」と思い当たったのは、生の「巨人」の聞き納めで行った、パーヴォ・ヤルヴィ指揮のN響定期で演奏されたコンチェルトがエルガーでした(第941話参照)。その記憶を辿ると、さすがにアリサ・ワイラースタインのVc.独奏は抒情性も力強さもあったのですが、席の場所も悪かったのか、小振りの2管編成のオケはNHKホールの音響の悪さもあってあまり音が飛んで来ず、然程印象に残っていなかったようです。サン=サーンスも素晴らしい曲(何となくブラームスを彷彿させる)でしたが、演奏時間20分とあっては、ソリストを招聘し演奏会で取り上げられる可能性は(首席の方が弾けばともかく)少ないでしょう。

借りたCDで聴くエルガーのVc.協奏曲。シンプルながら哀愁を帯びた第一主題の旋律が印象的です。そして何より、このCDが夭逝した天才ジャクリーヌ・デュ・プレとバルビローリ指揮(エルガー自身の指揮によりLSOで初演した際に、バルビローリはチェロパートの一員だったとか・・・凄い!)での名演だったこともあります。そして、エルガーのこのコンチェルトに再び光を当てたのはデュ・プレその人(デビュー版)でもあり、その後の彼女の名刺代わり(英語でもSignature Pieceと言うのだとか)の曲になったのだそうです。彼女には亡くなる前に、当時の夫君バレンボイムとの録音による名演もあるのだとか。サン=サーンスはヨー・ヨー・マの演奏。因みにデュ・プレの愛器は、死後彼に引き継がれたとか・・・。そして、デュ・プレの死後滅多に振らなかったエルガーのこの曲の指揮をバレンボイムが引き受けたのが、先述のアリサ・ワイラースタインのデビュー盤だったとか・・・。凄いなぁ。

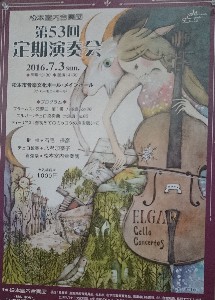

たまたまチラシで、地元のアマチュアオケ、松本室内合奏団の定期でエルガーが演奏されると知り、もう一度生で聴きたくなりました(東京であればともかく、地方で演奏される機会は稀ですから)。奥さまは留学する長女に同行して最長一ヶ月間の予定で渡米しており、(幸か不幸か?)不在。そこでチケットを購入し、独りで会場のハーモニーホール(以下“音文”)へ出掛けました。

たまたまチラシで、地元のアマチュアオケ、松本室内合奏団の定期でエルガーが演奏されると知り、もう一度生で聴きたくなりました(東京であればともかく、地方で演奏される機会は稀ですから)。奥さまは留学する長女に同行して最長一ヶ月間の予定で渡米しており、(幸か不幸か?)不在。そこでチケットを購入し、独りで会場のハーモニーホール(以下“音文”)へ出掛けました。1989年に創立され、今回が第53回定期という松本室内合奏団(以下MCE)。松本交響楽団は以前聞いたことがありますが、MCEは初めて。客席は7割くらいの入りでしょうか。団員のご家族か、小さいお子さんも目立ちます(こんな小さな時から“生音”に触れるのは良いことだと思います)。アマオケですから、勿論金管中心に綻びはありましたが、MCEは弦楽セクション中心に予想以上の水準でした。

この日のプログラムは、先ずディーリアスの小品「春を告げるカッコウ」で開演。ただ、次のお目当てだったエルガーは、楽しみにしていたのですが正直ガッカリ。難曲とはいえ、音が濁り、特に高音部の音程がふらつく。早いパッセージになると遅れ気味で、勢いポルタメント気味になって音とリズムがピタッと嵌らず、音も薄い。このところデュ・プレの名演ばかり聴いていたせいか、期待との落差が些か大き過ぎたかもしれません(ガッカリして帰ろうかとも思いましたが、家に帰ってもどうせ一人だし、ダメモトで後半も聞くことにしました。ところが・・・)。

もう少し低弦に厚みがあればとも感じましたが、全体としてはアマチュアの室内管とは思えぬ程(正直、想像以上に)、ブラームスらしい聴き応えのある演奏でした。とりわけOb.とFl.の首席の方が吹かれたソロパートは、アマチュアとは思えぬ音の柔らかさ。お見事でした。またコンミスの弾かれたVn.のソロパートも美しい。ホルンなどでは賛助団員の方が巧いのはご愛嬌。

こうして生音で聴くと、金字塔である交響曲のジャンルで尊敬するベートーヴェンの後継足らんとして(同時代のワーグナーは、同じく尊敬するベートーヴェン以上の交響曲は書けないと、生涯交響曲は作曲せず、むしろ当時異端でもあった合唱を入れた9番の延長線上として、合唱と管弦楽を融合させた楽劇創作に向かったと云います)、作曲に20余年を掛けて練りに練ったであろうその構成(第4楽章の主題から連想されるため、“第10番”とも評されますが、彼が挑んだのはむしろ動機を様々に変化させた5番「運命」だったと云います)が本当に良く分ります(その呪縛から解放されたブラームスは、その明るさ故に彼の“田園”とも称される第2番を僅か数ヶ月で書き上げます)。

そして、特筆すべきは、何と言ってもやはりこのホールの器としての素晴らしさでしょう。音文の響きの良さを改めて再認識した次第。この日は全席自由だったので、座ったのが最後部から3列目中央やや右通路側の席だったのですが、身体全体が音で包まれる様で、松本市民の一人として、僅か700席というこんな贅沢なホールが身近にある幸せを感じました。

『演奏会に向けた練習時間が長く取れ、全員が真摯に集中した時のアマオケの演奏は、ややもするとビジネスライクで無味乾燥的になりかねないプロオケの演奏を、時として凌ぐ』(数年前に「えっ、アマオケを振られるんですか?」と怪訝/不遜な態度の私に、尊敬するマエストロが諭すように穏やかに言われた言葉を思い出し、猛省しながら噛み締めていました)

勿論、それを引き出すのはオーケストラビルダーとしての指揮者の力量だとしても、この日の石毛保彦指揮松本室内合奏団に大拍手です。♪ブラァヴォ!

6月下旬。長女がMBA留学で渡米するため、成田空港まで見送りに行って来ました。今回は、免許を持っていない娘に代わって、現地でのセットアップのための買い出し等のために運転する奥さまも同行されますので、行きは三人ですが、帰路は一人ぼっちの日帰り行です。

朝慌ただしく5時過ぎの高速バスに乗車。「バスタ新宿」利用は初めて。それに伴い、休憩場所が双葉SAから談合坂SAに変更とのこと(因みに、帰路は従来通り双葉SAでした)。

ちょうど首都高が通勤時間帯のため、30分弱の遅れで「バスタ新宿」へ到着。娘の前日からのリクエスト、

「朝食は、新宿に着いてから、バスタで寿司モーニングだからね!」

ということで、朝食をNEWoMANのフードコート内にある「SUSHITOKYO天」での“すしモーニング”。こちらは西麻布にある人気店の由。朝は7時からモーニングメニュー(1種類のみ)として「すしまぶし」(税抜1000円)が提供されています。ひつまぶし風に具材が細かく切られたちらし寿司を、最初そのまま食べ、途中でお願いすると、熱い出し汁を掛けてもらってお茶漬け風にして二度楽しむことが出来ます。出汁と一緒に供される薬味のワサビの葉の漬物を一緒にまぶすと、辛味が良いアクセントになりました。また見た目より量も多く、女性陣は全部食べ切れませんでした。

フードコート内には、他に軽井沢の人気ベーカリー「SAWAMURA」なども出店していましたが、個人的には懐かしのタイガービールが並んでいたシンガポールの「オイスターバー」とやらが気になりました。

朝食の後、ここで各々の予定に分れ、私は娘から仰せつかった本の受け取りで紀伊國屋へ。開店までにまだ時間があったので、久し振りに東口の「ベルク」へ寄って暫し休憩。朝から混んでいました。

ネット注文の本を受け取ってから、次女の所へ松本から持参したお届け物をする前に、紀ノ国屋の隣のビルに在る「ディスクユニオン」のクラシック専門館へ行ってみることに。以前タワーレコードにネット注文したCDが、結局在庫が見つからなかったので、もし中古であったらと思った次第。こちらはディスクユニオンのクラシック専門店で、その在庫7万枚という最大規模の店舗とか。ところが11時開店とのことで、まだ小一時間もあることから、また次回と泣く泣く諦めて次女の所へ。

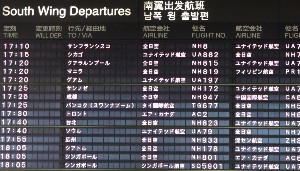

両空港間のアクセス改善で、羽田と成田を結ぶアクセス快特に乗るのが一番早いとのことから、始発の羽田空港へ。出発までに30分程時間があったので、次女の勤務する“職場”の空気を味わい、展望デッキから滑走路(国内線ですが)を眺めてから乗車。この電車は、京急~地下鉄都営浅草線~京成と経由し、押上からはそのまま京成線アクセス特急になって、乗り換えなしの1時間半で成田空港へ到着。確かに途中乗り換えが無く直通なので、私の様な田舎者や外国の方とかには分り易くて便利でしょう。

「気を付けて行ってらしゃーい!」

(あずさもこの位で走ってくれれば、もっと新宿が近くなるのに・・・山梨県内のカーブ区間が改善されないと、高速化は「夢のまた夢」だそうです)

雑木林ガーデンの塀際に植えたアジサイ。

4年ほど前、婿殿が家内の「母の日」に贈ってくれた鉢植えです。青色のハイドランジア(西洋アジサイ)の見事な鉢でした。その前には、娘がピンクのアジサイの大輪の見事な鉢を「母の日」に送ってくれて、家内が室内で大事に育てたのですが、やはりアジサイは育てるのが難しくて結局は枯れてしまいました。そのため、ダメモトで、ブルーのアジサイは雑木林ガーデンの隅に移植しました。いつもの園芸店のスタッフの方からは、冬の寒さの厳しい信州では地植えでハイドランジアを育てるのは難しいし、仮に根付いても鉢植えの時の様な大輪の花が咲くことは無い・・・とのことでした。

庭に植えてから、何とか根付き、株も拡がった三年目の昨年。小さな花でしたが、初めて花を咲かせてくれて、家内も大喜び。早速、娘夫婦にも写真を貼付してメールでご報告。

そして4年目の今年。株が安定したのか、枝振りも更に大きくなり、二つ(実際は小さなモノを入れると三つでした)昨年より大きな花芽が付き、梅雨の時期に咲くのを楽しみに待っていました。

このハイドランジア(西洋アジサイ)は、日本に自生しているガクアジサイが原種とされ、シーボルトが本国に持ち帰ったものから品種改良されて、観賞用に広まったのだとか。

この婿殿が送ってくれた青いハイドランジアは、白い斑で縁取りがされています。ネットで調べてみると、どうやら「ババリア」という10年ほど前に登録された品種名の様で(他には縁取りが出る花は見当たりませんでした)、、土壌のpHの違いによりピンク色もあるようです。

今年、初めて大きな花を付けてくれたアジサイ。彼らが、自分たちの夢を実現するための入口に立ち、これから一生懸命頑張って、いつかやがて大輪の花を咲かせて行くだろうことの前祝・・・(毎度親バカながら)何だかそんな気がして、時々青いアジサイを眺めています。