カネヤマ果樹園 雑記帳<三代目のブログ>

クラブツーリズム「伊勢神宮・出雲大社・安芸の宮島と瀬戸内海ワンナイトクルーズ」二泊三日の旅、二日目番外編。

年明けから阪九フェリーの新造船「いずみ」が就航していて、今回のツアーでは全室オーシャンビューのデラックスルーム。

北九州の新門司港を夕刻に出港し、夜間瀬戸内海を航行して、翌朝大阪泉大津港に入港するという航路です。ミニクルーズとは言え、個人的に(我々夫婦が)一番楽しみにしていたツアーのハイライトです。

7階建ての堂々たる1600t、長さ200mの船体を見せて接岸している、阪九フェリーの新造船「いずみ」。さすが就航したばかりで、船内はどこもかしこも真新しさが漂います。ロビーもフェリーとは思えないほど豪華です。我々は最上階の7階の左舷のオーシャンビューの船室でした。大阪の泉大津港まで12時間半の船旅です。

船内にはバーやラウンジとかは無いので、カフェテリア方式の中で、おつまみ系の一品や生ビール、冷酒(4種類ほど。飲んだのは高知の司牡丹だったか?)なども揃えられています。売店もあり、朝は焼き上がりのパンも売っている(事前予約制)ようですが、売店や自販機の缶ビールなどは船内価格ですので、部屋で飲む分やお菓子などは乗船前に購入して持ち込んだ方がベターでしょう(食堂内は飲食物の持ち込み禁止です)。でも、食事は船内のレストランで食べた方が、ミニクルーズの良さが倍加するように思います。

なお、レストランを囲むように、両舷の窓側にもテーブル席が用意されていて、レストランからこちらへ運んで(夜景を見ながら)食べても構いませんし、また持ち込みのお弁当なども食べることが出来ます。

客室は、下手なビジネスホテルよりもゆったりとして清潔なツインルームで、穏やかな内海ということもありましょうが、予想以上にエンジン音も静かで揺れも無く、ゆっくりと休むことが出来ました。大型の壁掛けTVも備えられていて、さすがに航路に沿って基地局が移る地上波は、受信状態があまり良くありませんが、勿論BS放送はキレイに映ります。なお、客室やデッキも含め全フロア禁煙ですが、各フロアに喫煙室が設けられています。

奥さまは、夜1時頃、瀬戸大橋をくぐるのを見てから眠られたとか。私メは、ツアーの疲れとお酒で、以前の瀬戸内周遊の際にも観光船で見学した、瀬戸内海随一の難所と云われる来島海峡通過も知らずに、白河ならぬ“瀬戸内夜船”ですぐ熟睡。

いつもの習慣で早起きして、早朝4時半過ぎの明石大橋をくぐるのをしっかりと見届けてから、7階の大浴場へ。露天風呂も備えられていて、しばしリラックス。船上であることを忘れそうです。

その究極の延長線上にあるであろう豪華客船での船旅が最高の旅行であることも、シルバー世代中心に時間とお金に余裕があれば、何となく分る気もします。

ただ、シンガポール時代に、南洋のリゾートホテルのプールサイドなどで、日がな一日のんびりと本を読んだりボーっとしたり、またお昼寝をしている白人の老夫婦の方たちを見るにつけ、2時間足らずで嫌になってしまうせっかちな我々(≒日本民族)とは精神構造が違うのだろうと勝手に決めつけていました(もしかしたら、冬の北ヨーロッパから来られた方々は、久し振りの日光浴を楽しまれていたのかもしれませんが・・・)。

年を取ると、果たして日本人でも“何もしないこと”をゆったりのんびりと楽しめるのだろうか?と些か不安を感じます(勿論、乗客を飽きさせないように、船内では色々なエンターテイメントが用意され、様々なイベントも企画されてはいるようですが、クラブメッドも慣れていない日本人には馴染みにくく些か苦痛を感じただけに・・・)。

クラブツーリズム「伊勢神宮・出雲大社・安芸の宮島と瀬戸内海ワンナイトクルーズ」二泊三日の旅、二日目。

世界遺産にも登録された日本三景の“安芸の宮島”です。奥さまは、秋に次女と来たばかりですが、私は初めて。フェリーは10分程で到着します。途中、牡蠣筏が幾つも海に浮かんでいました。

平家の氏神として平清盛が現在の姿に造営し、その後毛利氏などからの庇護を受けて来たという海に張り出した優美な寝殿造りの大伽藍は、本殿、拝殿、舞台などを渡り廊下の廻廊で結ぶ独特の様式で、満潮時は海に浮かんだように見えます。

軍事教育を賛美する者ではありませんが、「至誠に悖る勿かりしか・・・」で始まる『五省』は、人間の日々の“来し方”として好きな言葉ですので、いつか機会があれば訪ねて見たいと思います。

クラブツーリズム「伊勢神宮・出雲大社・安芸の宮島と瀬戸内海ワンナイトクルーズ」二泊三日の旅、一日目。

出雲縁結び空港へ到着し、ツアーバスに乗り換えて出雲大社へ向かいます。

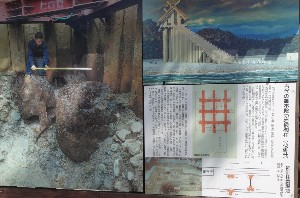

(途中、「荒神谷遺跡」への案内板がありました。加茂岩倉遺跡と共に一度行って見たいものです。古代史好きにとって、古代出雲は正に垂涎の地であり、“聖地”でもあります)

この出雲大社は、最古の神社様式と云われる大社造りで、社としては日本で一番の高さ24m(8丈)の御本殿を中心とした壮大なお社です。2013年に60年に一度という遷宮(平成の大遷宮)を終えられたばかり。

また、出雲国造家(千家氏。天皇家を除く日本最古の家系であり、現在第84代)が大社宮司として社殿横に居を構えられ、高円宮家から典子さまが嫁がれて話題となりました(因みに、千家氏に次ぐのは諏訪大社の守矢氏・・・以上、NHK「新日本風土記」からの知識)。

“八雲立つ 出雲八重垣妻込みに 八重垣作るこの八重垣を”で知られる(この日本最初の和歌と云われる歌により、出雲の枕詞が八雲立つになった)通り、大国主命の父上である須佐之男命がヤマタノオロチを退治して結ばれた櫛名田姫命と新宮を作って住まわれた場所とか。神社そのものはそれ程大きな社ではありませんでしたが、境内に隣接する鏡の池は、社務所で購入した薄い半紙の真ん中にコイン(100円か10円)を置いて池に浮かべ、沈めば無事縁が結ばれるという良縁占いで若い女性に人気の場所とか。周囲を巨木で囲まれたその小さな池は、確かに神秘さを漂わせたパワースポットでありました。

玉造では、美肌の湯とされる温泉にも朝晩二度入りましたし、夕は独特のモズク鍋、朝は宍道湖名物のシジミの味噌汁も堪能して、決して派手さはありませんが、落ち着きある山陰の名湯を満喫出来ました。

父の葬儀から喪中、その間のチロルの最後の世話と、家を空けられなかったこの一年半。その罪滅ぼしを兼ねて、奥さまと二年振りとなるミニ旅行に出掛けました(その間、2年前に四国へ行くまでは、「京都より西へ行ったことが無い!」が口癖だった奥さまは、飽くまで次女のお祝いと慰労とのことで、萩・津和野と宮島、台湾へもお二人で行かれていますが・・・ま、それはそれとして。今度は、「東京から北へ行ったことが無い!」とその内言い出すかも・・・)。

今回も、二年前に初めて参加した「白川郷ライトアップ」(第715話参照)と金毘羅さん詣でが主目的だった「瀬戸内周遊」(第750話参照)に味を占め、我々中高年にとっては(団体故の制約はあっても、ただ乗っているだけで全部パッケージになっている)お気楽なクラブツーリズムの主催ツアーです(参加するツアーにより、その時の添乗員の方次第での当り外れが結構大きいようですが・・・)。

名付けて(些か長いですが)「伊勢神宮・出雲大社・安芸の宮島と瀬戸内海ワンナイトクルーズ」の二泊三日の旅。今回の目的地選考も、子供たちのことなどでの神頼みが主目的(毎度親バカだなぁ・・・)での、出雲大社とお伊勢さんの両参り(+厳島神社参拝)。

また、最近中高年に人気のクルーズは、値段も期間も現役組にはちょっと手が出ないので、ミニクルーズ気分が味わえる阪九フェリーの新造船での瀬戸内海の船中泊がセットされているのも楽しみです。フェリーとはいっても、16000tで全長200mというちょっとした客船並みです。

松本は、クラブツーリズムの区分では名古屋発着の中部地区に含まれるそうで、前回の四国は名古屋発着でしたが、名古屋発の特急は19時台が最終なので、高速バスも含め却って遅くまで新宿からの便のある東京発着のツアーの方が松本組は便利です。

但し、早朝出立のため前泊が必要(名古屋発着だと殆ど前後泊)ですが、次女が航空会社のお友達と一緒にちょうど香港に行っていたため、彼女の不在中に泊まるのも失礼なので、奥さまと二人で羽田空港近くのホテルに一泊しました。

ビッコミオリジナルに連載中の尾瀬あきら氏描く傑作「どうらく息子」に感化され、二年前に初めて聴いた生落語がまつもと市民芸術館での「歌丸・圓楽二人会」。歌丸師匠が演じられたのは、「どうらく息子」でも描かれた「紺屋高尾」でした。

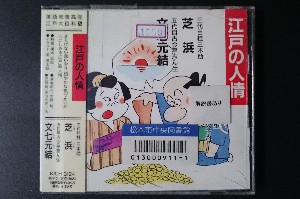

なかなか、地方ではそうした機会が限られますが、時々本やクラシックのCDを借りる、旧開智学校に隣接する松本中央図書館(他に市内には10の分館あり)のCDコーナーの中に落語のコレクションもあって、今までは気にもしなかったのですが、「どうらく息子」以降落語に興味が出て来たので、たまたま見てみると、嬉しいことにそれぞれ人情噺の名作と言われる「芝浜」と「文七元結」が一枚のCDでセットになっていました。そこで、クラシックのCDと一緒に初めて落語を借りてみました。

調べてみると、三代目桂三木助は自身博打にのめり込んだ放蕩生活の中で、好きになった女性と結婚するための条件として落語に精進し、自らの人生を重ねて練り直した「芝浜」を演じたことで“芝浜の三木助”と呼ばれたのだとか。

また“名人”五代目古今亭志ん生は、金原亭馬生(十代目)と志ん朝の父であり、池波志乃の祖父。

「どうらく息子」では、「芝浜」をやはりその時の自分の境遇に重ね合わせて夢六が演じ、また自分の大事なチケットを見ず知らずの老夫婦に譲ろうとした翔太を偶然見掛けた銅楽師匠の女将さんが、「寄席にいる“若い長兵衛さん”に聞かせてあげたいから」というリクエストに応えて「文七元結」を銅楽が演じています(この噺を聴いて、翔太は銅楽への弟子入りを決意します)。

夢六の「芝浜」では、魚屋の勝五郎が芝の浜で拾ったのは52両でしたが、三木助の噺では82両。また志ん生の「文七元結」では、左官の長兵衛が娘お久を身請けする吉原の「佐野槌」の女将から年末に借りる50両をその年のお盆までに返すことになっていましたが、銅楽は一年後の大晦日まで。また、いくら腕の良い左官職人であっても貯めるには一年でも短過ぎるとの解釈で、返却期間を2年とする噺家もいるのだとか。

「絵」の無い音だけの世界なので、やはり演者(の表情)が見えないのはちょっと淋しいですね。それぞれ、まったりとした語り口にほのぼのとした情緒が感じられます。

その後も、(借りたいクラシックのCDが思いつかないせいもありますが)古典落語のCDを何枚か借りて、帰路の車の中でクラシックの代わりに落語を聴いていますが、なかなか乙な感じでイイんですね、これが。クラシック音楽同様に何だかリラックス出来て、意外とお薦めです。

平井寺トンネルを抜けて、下り坂を上田市街地へ向かう道路沿いで、鈴子地籍の手前辺りに、“ひっそり”と緑色の小さな案内板が立っていて、異動で上田に通い始めてからずっと気になっていました。

曰く、「日本ロマンチック街道」。

名称からは“大観光ルート”的印象を受けますが、調べてみるとちゃんと協会もあり、その公式頁曰く、

「日本における最もドイツ的自然景観を持ち、日本ロマン詩人達が多くの作品を残した、日本における最もロマンにあふれた街道」との説明。

草津町が中心となって呼び掛け、しかも本家とは1988年に「姉妹街道」を締結しているのだとか・・・。

「うーん、凄い!でもなぁ・・・」

そのためか、この道を通るまで、少なくともこの名称を聴いたことは全くありませんでしたし、勤務する上田でもこの名称が話題に上った記憶がありません。

最近目立つ中年ライダーのロングツーリングやドライブ向けには良いのかもしれませんが、世界遺産の日光にせよ、草津白根にしろ、それぞれが著名な観光地であり、軽井沢、信州の鎌倉然り。

本家本元には、30数年前の新婚旅行で、どうしてもドイツとオーストリアに行きたかったのですが、晩秋のオフシーズンでしたので、唯一見つかったツアーが、パリとドイツロマンチック街道を巡るコースでした。

その時の、シンプルなクリスマスデコレーションが心に沁みたローテンブルクの中世の街並みや、シュヴァンガウのワーグナーの楽劇に彩られた“白鳥の城”も、今でも鮮やかに記憶に残っています。

でも、その本家の“シュトラッセ”を借りてわざわざ「日本」を付けて結び付けなくても、皆それぞれ十分に魅力的だと思いますが・・・。

30数年間、海外赴任中も(シンガポールでは紀伊國屋で買えましたので)欠かさずに購読してきたビッグコミックオリジナル(小学館)。名作数知れず・・・と、話し出すと長くなるので置いといて。

以前は隅から隅までじっくり読んでいたのですが、このところ、個人的嗜好に合わない作品も増えて来たので、飛ばして読む頁が多くなりました。

ま、時にはそうしたこともありますし、嗜好は十人十色で人それぞれですので、私が飛ばしている作品にも根強いファンはおられることでしょう。ただ、私メは単に趣味が合わないだけ・・・。

そんな中で、今の連載の中で大好きなのが、遂にコミックまで揃え始めた尾瀬あきら作「どうらく息子」と今回紹介する「ひよっこ料理人」。そして、ビッコミでしか読めない?一丸さん(女流漫画家だそうです)の「七帝柔道記」と、短編ですが珠玉の「深夜食堂」。

他にも、「テツぼん」や、ビッコミを読み始めた原点でもある「人間交差点」以来の「黄昏流星群」や、連載ではなく単発になりましたが「マスターキートン」や「三丁目の夕日」なども勿論気に入っています。

さて、魚戸おさむ氏が描く「ひよっこ料理人」(2011年連載開始)。

主人公妃代子(ひよこ)が主催する“子ども料理教室”の生徒第1号だった旬クンの父親の公太(愛称はハム太)先生と結婚して以降、たった一年足らずの間にあっという間に物語が進んでしまいました。

五人の子供たちが巣立ち、旬の良き理解者だった小児歯科医の妃代子お父さんがいつの間にか亡くなっていて、農業高校に行く筈だった旬がいつの間にか歯科医になって祖父の後を継ぎ、「弁当校長」で全国的に有名になったというハム太の教職定年後に二人で妃代子の生まれ故郷山形に戻って還暦を迎え、ハム太が亡くなりと急テンポの展開で、あっという間に(平成も終わったらしい未来に)お婆ちゃん(81歳とか)になった妃代子が、山形に訪ねて来た玲奈(二人のお婆ちゃん振りが何とも微笑ましい)とのドタバタをヒントに宿泊者と一緒に調理するという料理民宿を始めたところで、遂に3月5日発売号を以って最終回の大団円・・・次号からチョッピリ寂しくなりました。

連載最後の一年は、(愛読者からすると)些か展開が早過ぎた気もしますが、南海ホークス時代での飲兵衛の代打屋稼業の時の方がむしろ味があったのに、その後45歳から3年連続冠王、5年連続二冠、そして(計算上)60歳で遂に4割打者と、いつしか超人となるなど、呆れて最後は読む気もしなかった偉大なるマンネリ漫画(昨年漸く終了しましたが)よりは遥かにマシかと思います。

惜しむらくは、(個人的には大いに楽しませてもらいましたが、ジャンルとしては)成人男性向けコミック誌に連載されていたことでしょうか。むしろ教育者や子育て中のお母さん方が読むような雑誌だったらもっと(反響が)良かっただろうにと思います。

ビッコミオリジナル誌上での、魚戸おさむ氏の次回作に期待します。

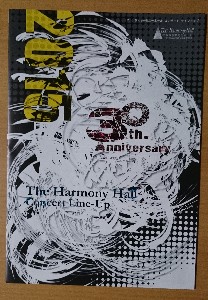

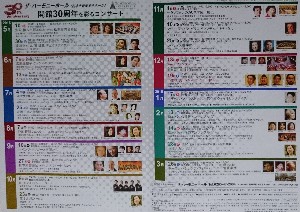

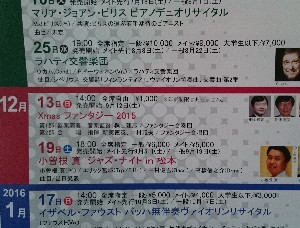

音文は来年度で開館30周年。そのため、いつもより(予算も増やして?)充実したコンサートが並んでいます。

その中で、我がイチオシは来年1月のイザベル・ファウストの「バッハ無伴奏ヴァイオリンリサイタル」。

前回のハーモニーメイトバスツアー(第867話参照)で、彼女がソロを務めた新日フィルのブラームスチクルスの際、音文ダイレクターのNさんが「音文で無伴奏を弾いてもらうよう交渉中」と仰られていましたが、無事確定されたようです。彼女の圧倒的な音の透明感は正に鳥肌モノでした。あの時もアンコールでソナタ第3番からラルゴを弾いてくれましたが、今回は「無伴奏ヴァイオリンのためのソナタとパルティ―タ」から、ソナタ第1番とパルティ―タ第2番(終曲が有名なシャコンヌ)と3番という構成とのこと(そうだ、当日はそのCDも買ってサインを貰わなくっちゃ!)。

続いて、その前の12月には「小曽根真ジャズナイトin松本」。

小曽根真率いるピアノトリオに、有名なトランぺッター、エリック宮城(ミヤシロ)をヒューチャーした“スーパーカルテット”とか。凄い!

前回の小曽根さんの音文でのコンサートは、平日開催で重要会議と重なり行けませんでしたが、今度は土曜日のマチネなので絶対に聴きに行こうと思います。

そして、同じく11月には、首席指揮者のオッコ・カム率いるラハティSOが、フィンランディア、Vo協奏曲、第2番というオール・シベリウス・プロで登場。良くぞ!とちょっと信じられません。因みに、2015年は生誕150年のシベリウスイヤーで、ラハティSOは、カムの2代前(先代はユッカ=ペッカ・サラステ)の首席だったオスモ・ヴァンスカの振ったシベリウスで世界的に評価されたオケ。因みに、東京では同じ11月にヴァンスカが読響に客演で登場し、交響曲を全曲振る予定とか。でも、やはり母国フィンランドのオケの方が“北欧の大地の香り”がするのでしょうね。

また、9月には名手ハインツ・ホリガー、また二度目となる4人組のIL DAVE、2月には松本バッハ祝祭アンサンブルの5回目の公演(今回はチェンバロ協奏曲)と、魅力的なプログラムが目白押し。

Nさんが、「30周年なので、普段はあまり呼べないオーケストラを幾つか呼びたい」と仰っておられた通り、7月にもスロヴァキアPOが来ますが、生での「新世界」は何度も聴いていますし(何故かいつも9番。8番の「イギリス」もやればイイのに)、来年度は興味あるコンサートが多すぎて些かポケットマネーでの資金繰りが苦しくなりそうなので、今回はパスしようと思います。

(会員割引もありますが、それよりも)正にこういう時のために、先行発売がある会員になっているので、ハーモニーメイト冥利に尽きますね。

定評ある音響の良さはともかく、僅か700席にも満たない地方のホールの限られた予算の中で大変苦労されたであろう、Nさん始め音文スタッフの皆さんに感謝&大拍手です。始まる前から、「ぶらぁぼ!」ですね(ん、ブラーヴィか?)。

3月2日の朝。

前日、雨が夕刻から雪に変わり、朝起きると一面の雪化粧。3㎝程と積雪は大したことは無かったものの、雨から雪に変わったためか、湿った雪が木に着いて、思った以上に雪の華が咲きました。見事な雪化粧でした。

幸い幹線路には積雪はありませんでしたが、三才山峠に上る麓の稲倉(しなぐら)地籍の里山から、見事な雪化粧が続きます。晴れ渡った青空の下、朝日にキラキラと輝いていました。

道路は大丈夫そうでしたので、延着の心配も無いことから、途中3回ほど峠の道路脇の空きスペースに車を停めて、雪化粧した木々の写真を撮影してみました。

(それにしても、正に枯れ木に花が咲いたような見事さでした。寒冷地に暮らす唯一?のメリットでしょうか)

今、外は雨ですが、峠は雪かも・・・。

上田に異動になって初めて知った「上田みどり大根」(第811話参照)。

普段は、地元での“おろし大根”の別名の通り、我が家での「古城そば」用の大根おろしとして、やはり東信地区の地大根の代表格でもある辛味大根の「ねずみ大根」(この大根おろしを知ってから、「古城そば」が休肝日の定番メニューとなりました)と併用したり、生のままで千切りか、もう少し太く所謂千六本くらいに切って、水菜と一緒にサラダに使ったりしました。

大根としては、生でも非常に甘味があり、また中まで緑色なので大変色味も鮮やかです。また、上田の地元では、これを天麩羅でも食べるのだそうです。

ねずみ大根は生産量も少ないのか、年明けには店頭から姿を消してしまいましたが、みどり大根は2月になってもまだスーパーに並んでいましたので、何本か買って冷蔵庫で保存しておきました。

そこで、奥さまが「お母さんの好きな(注記)天麩羅にする」というので、ついでに大根おろしに使って残っていたみどり大根も天麩羅の具にして、“みどり大根の天麩羅”を一度試してみることにしました。

ツユで素材の味が消されるといけないので、塩(我が家の定番の「壱岐のゆず塩」)で食べてみました。

食べての感想。

芋のようにほっこりまでは揚がらないので、結構歯応えがあります(従って、余り厚切りにしない方が火が通ります)。確かに、生の時よりも更に甘味が増した感じがします。

ただ、わざわざ天麩羅にした方が美味しいとまでは言えず、ただ、知らない人(例えば県外からのお客様)向けであれば(具材として珍しいので)話題作りとしてはなかなか面白いと感じました。

「う~ん・・・、でもやっぱり大根おろしやサラダに使った方がイイね。」

因みに、天麩羅のエビは大振りで大変立派だった尾頭付きの赤エビでしたが、一口食べた奥さま曰く、

「ダメだこりゃ!あぁ、やっぱりクルマエビにすれば良かったー!」

確かに、店頭での見た目は立派で、甘味もありましたが、食感がブヨブヨでプリプリ感がまるでありません。奥さま的には、珍しく“安物買いの・・・”だったようです。

そう云えば、芝エビだバナメイエビだって、一時期騒がしかったですね。赤エビも余り聞いたことが無いのですが、その頃話題になっていたのでしょうか?それに、車海老って、お正月用でもなければ、スーパーの店頭に普段並んでいるのは殆どブラックタイガーじゃありませんでしたっけ?(ま、どっちでもイイことですが・・・。エビと云えば、シンガポールで定番だったDrunken Prawnは旨かったなぁ!活海老を紹興酒に絡めて蒸し焼き/蒸し煮?にしますので、新鮮そのもの・・・と些か横道に逸れました。閑話休題)。

残った天麩羅は、数日後天丼になり再登場。やっぱり、個人的にはかき揚げ

が一番かな・・・。

【注記】

総務省の家計調査で、小麦粉消費量全国トップは長野県(実際の調査は県庁所在地比較)という理由が、無類の「信州人の天麩羅好き」(第137話参照)。

特にお年寄りは天麩羅大好き(“おごちそう”)で、蕎麦は必ず「天ざる」でないと食べないというお年寄りが多い・・・とか。